Les vierges noires de Clermont

La vierge d’Etienne II

C’est au Xe siècle à Clermont qu’apparut la toute première statue d’une vierge en majesté. Vers 946, Etienne II, alors évêque, commanda à Alleaume, un clerc à la fois architecte, sculpteur et orfèvre, une statue reliquaire pour la Vierge. N’oublions pas qu’Etienne fut tout d’abord évêque de Conques, où nous trouvons la statue de sainte Foy, statue reliquaire dorée à l’or fin, fabriquée sans doute au IXe siècle. Etienne a du s’en inspirer. Cette première statue, destinée à orner l’autel de la nouvelle cathédrale, est sans doute l’archétype des vierges romanes auvergnates. Cette statue reliquaire avait une tête en vermeil entourée de pierreries, son corps étant recouvert de plaques d’or, d’argent et de cuivre, la chaire rehaussée d’or et de pierres précieuses.

C’est au Xe siècle à Clermont qu’apparut la toute première statue d’une vierge en majesté. Vers 946, Etienne II, alors évêque, commanda à Alleaume, un clerc à la fois architecte, sculpteur et orfèvre, une statue reliquaire pour la Vierge. N’oublions pas qu’Etienne fut tout d’abord évêque de Conques, où nous trouvons la statue de sainte Foy, statue reliquaire dorée à l’or fin, fabriquée sans doute au IXe siècle. Etienne a du s’en inspirer. Cette première statue, destinée à orner l’autel de la nouvelle cathédrale, est sans doute l’archétype des vierges romanes auvergnates. Cette statue reliquaire avait une tête en vermeil entourée de pierreries, son corps étant recouvert de plaques d’or, d’argent et de cuivre, la chaire rehaussée d’or et de pierres précieuses.

Détruite et fondue pour la monnaie de Paris pendant la révolution, sa trace fut retrouvée dans le « Codex Claramontanus » de la bibliothèque de Clermont-Ferrand. Le Codex, copié au XIe siècle en latin, décrit, par l’intermédiaire du diacre Arnaud racontant la vision de Robert, abbé de Mozac, les circonstances de la réalisation de la statue : « Il la (la cathédrale) dédia en l’honneur de la Mère de Dieu toujours vierge, et la fit si belle qu’en nos temps on n’en trouverait pas de pareille dans tout l’univers ».

Au verso de la page se trouve un dessin à la plume représentant la statue. La Vierge est assise sur un trône, l’enfant sur les genoux, représenté avec une tête adulte. Les mains sont démesurées. 9a rappelle quelque chose il semblerait…

Notre-Dame de la Bonne-Mort

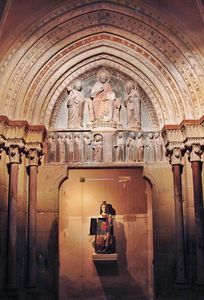

La vierge noire présentée à l’heure actuelle dans la cathédrale n’est pas la vierge d’Etienne. Personne ne sait d’où elle provient vraiment. Elle fut retrouvée en 1972 dans le tombeau d’un évêque de Clermont qui s’était fait enterrer avec elle, et porte à cause de cela le nom de Notre-Dame-de-la-Bonne-Mort.

La vierge noire présentée à l’heure actuelle dans la cathédrale n’est pas la vierge d’Etienne. Personne ne sait d’où elle provient vraiment. Elle fut retrouvée en 1972 dans le tombeau d’un évêque de Clermont qui s’était fait enterrer avec elle, et porte à cause de cela le nom de Notre-Dame-de-la-Bonne-Mort.

C’est une vierge en majesté du plus pur style auvergnat, proche de Notre-Dame de Marsat. Elle fut restaurée, transformée en vierge noire et dorée au XIXe siècle.

C’est une vierge en majesté du plus pur style auvergnat, proche de Notre-Dame de Marsat. Elle fut restaurée, transformée en vierge noire et dorée au XIXe siècle.

Le trésor de la cathédrale nous présente trois autres vierges auvergnates :

Notre-Dame de Chalus-Lembron

Le château de Chalus et sa chapelle, devenue église paroissiale, possédait une vierge en majesté. Sans doute cachée pendant la révolution, elle fut retrouvée par une petite fille de 7 ans, Marie Panel, en 1886 alors qu’elle jouait à cache-cache avec des copains dans une cave du village.

Le château de Chalus et sa chapelle, devenue église paroissiale, possédait une vierge en majesté. Sans doute cachée pendant la révolution, elle fut retrouvée par une petite fille de 7 ans, Marie Panel, en 1886 alors qu’elle jouait à cache-cache avec des copains dans une cave du village.

Réalisée au XIIe siècle, de couleur rouge et verte, elle mesure 75 cm. Elle ressemble trait pour trait à Notre-Dame de Tournus.

Réalisée au XIIe siècle, de couleur rouge et verte, elle mesure 75 cm. Elle ressemble trait pour trait à Notre-Dame de Tournus.

Notre-Dame de Colamine-sous-Vodable

Cette vierge en majesté fut retrouvée en compagnie de 6 autres statues polychromes, cachée derrière le retable du maître-autel de l’église du village le 16 août 1979 lors de travaux de réfection. Elle fut réalisée au XIIe siècle, et possède des plis verticaux sur sa robe avec bandeaux à mi-manche.

Cette vierge en majesté fut retrouvée en compagnie de 6 autres statues polychromes, cachée derrière le retable du maître-autel de l’église du village le 16 août 1979 lors de travaux de réfection. Elle fut réalisée au XIIe siècle, et possède des plis verticaux sur sa robe avec bandeaux à mi-manche.

Notre-Dame de Roche-Charles

C’est dans la chapelle du château de Roche-Charles, perchée sur un piton escarpé et encore à l’écart de toute route, que se trouvait une vierge en majesté du XIIe siècle. Près de l’église coulait une source, la fontaine Notre-Dame. La statue est partie pour Clermont, mais le pèlerinage, chaque 15 août, continue.

C’est dans la chapelle du château de Roche-Charles, perchée sur un piton escarpé et encore à l’écart de toute route, que se trouvait une vierge en majesté du XIIe siècle. Près de l’église coulait une source, la fontaine Notre-Dame. La statue est partie pour Clermont, mais le pèlerinage, chaque 15 août, continue.

Cette vierge a la particularité de tendre ses bras, comme l’enfant qu’elle porte, vers celui qui la regarde.

Et le musée d'art Roger-Quilliot possède deux autres vierges en majesté :

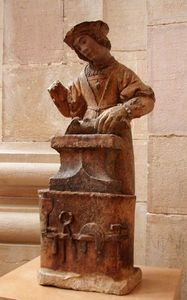

Notre-Dame de Vernols

Datant de la fin du XIIe, la vierge, droite, porte un voile maintenu sur le front par un bandeau circulaire. Un pallium noué au cou retombe droit sur son torse. Le pallium est un ornement liturgique catholique dont le port, sur la chasuble, est réservé au pape, aux primats et aux archevêques métropolitains pendant la célébration de la messe. Bizarre de le retrouver sur une Vierge. La statue aux longs doigts, en bois fruitier, mesure 78cm de haut, sur une base de 30 cm. Elle est restée dans son église jusqu’en 1911.

Datant de la fin du XIIe, la vierge, droite, porte un voile maintenu sur le front par un bandeau circulaire. Un pallium noué au cou retombe droit sur son torse. Le pallium est un ornement liturgique catholique dont le port, sur la chasuble, est réservé au pape, aux primats et aux archevêques métropolitains pendant la célébration de la messe. Bizarre de le retrouver sur une Vierge. La statue aux longs doigts, en bois fruitier, mesure 78cm de haut, sur une base de 30 cm. Elle est restée dans son église jusqu’en 1911.

Notre-Dame d’Usson

La vierge en majesté en bois sculpté et peint polychrome, date du XIIe siècle. Usson est certes plus connu par son château, démoli sur l'ordre du cardinal de Richelieu : il fut en 1585 le lieu de résidence surveillée de Marguerite de Valois dite la Reine Margot, première épouse du roi de France Henri IV.

La vierge en majesté en bois sculpté et peint polychrome, date du XIIe siècle. Usson est certes plus connu par son château, démoli sur l'ordre du cardinal de Richelieu : il fut en 1585 le lieu de résidence surveillée de Marguerite de Valois dite la Reine Margot, première épouse du roi de France Henri IV.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F116167.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F43%2F137895%2F23065843_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F51%2F137895%2F5936798_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F37%2F137895%2F5493907_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F09%2F137895%2F6464861_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F137895%2F4447706_o.)