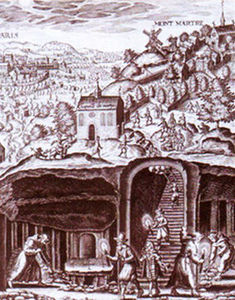

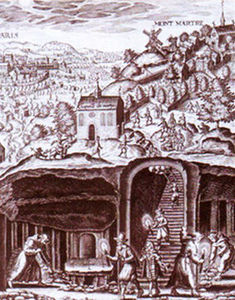

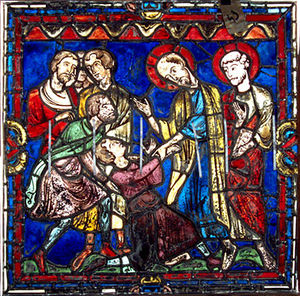

C’est sur la butte sacrée de Montmartre qu’au début du christianisme un premier sanctuaire fut construit sur l’emplacement de l’ancien lieu de culte païen, dédié à Lug, puis à Mercure par l’envahisseur romain. Saint Denis prit la suite. C’est sur la colline qu’il fut, d’après la légende relatée par Hilduin, abbé de Saint-Denis au IXe siècle, décapité. Il affirma même que Denis fut le disciple de Clément, l’un des successeurs de Pierre, afin d’augmenter le prestige de son abbaye.

C’est sur la butte sacrée de Montmartre qu’au début du christianisme un premier sanctuaire fut construit sur l’emplacement de l’ancien lieu de culte païen, dédié à Lug, puis à Mercure par l’envahisseur romain. Saint Denis prit la suite. C’est sur la colline qu’il fut, d’après la légende relatée par Hilduin, abbé de Saint-Denis au IXe siècle, décapité. Il affirma même que Denis fut le disciple de Clément, l’un des successeurs de Pierre, afin d’augmenter le prestige de son abbaye.

Denis est la forme latine du grec Dyonisios, dieu de la renaissance et de l’éternel recommencement, de la fécondité, de la végétation et surtout de la vigne, plante sacrée de nos ancêtres, boisson des dieux. Les pentes de Montmartre furent, dès l’époque gallo-romaine, plantées de vignes.

Denis est la forme latine du grec Dyonisios, dieu de la renaissance et de l’éternel recommencement, de la fécondité, de la végétation et surtout de la vigne, plante sacrée de nos ancêtres, boisson des dieux. Les pentes de Montmartre furent, dès l’époque gallo-romaine, plantées de vignes.

Il est même dit que Bacchus (le Dyonisios latin) possédait un temple à son sommet, entre Mercure et Mars. Ses fidèles brandissaient le thyrse (bâton terminé par une pomme de pin) et portaient du lierre (feuillage restant vert en hiver). Je dis ça, je dis rien, hein ?

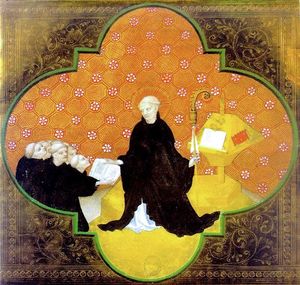

Un céphalophore (porteur de sa tête coupée, en général posée devant son cœur) représente la domination du cœur sur le mental, une voie initiatique à suivre, symbole existant déjà chez les égyptiens puis chez les grecs. La tête coupée d’Orphée, fondateur des mystères d'Éleusis avec Dionysos, fut emportée par les eaux et devint oracle. On va dire que ça n’a rien à voir. Non, non.

Un céphalophore (porteur de sa tête coupée, en général posée devant son cœur) représente la domination du cœur sur le mental, une voie initiatique à suivre, symbole existant déjà chez les égyptiens puis chez les grecs. La tête coupée d’Orphée, fondateur des mystères d'Éleusis avec Dionysos, fut emportée par les eaux et devint oracle. On va dire que ça n’a rien à voir. Non, non.

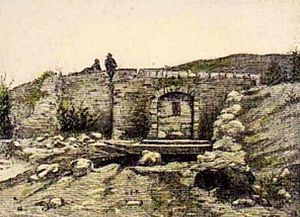

Bref. Nos chrétiens des premiers siècles implantèrent donc une première église dédiée à Denis sur le mont. Elle était entourée d’une nécropole, dont quelques sarcophages mérovingiens datant du VIe siècle furent retrouvés. L’église fut ravagée par les Normands en 885 puis reconstruite en 944 à la suite d’un ouragan. Gauthier Payen et son épouse Hodierne, qui la tenaient de Bouchard IV de Montmorency, la cédèrent au prieuré Saint-Martin-des-Champs, dépendant de Cluny, vers 1096. C’est dans cet acte de cession que l’on voit apparaître la mention du Sanctum Martyrium, situé au bas de la butte.

Bref. Nos chrétiens des premiers siècles implantèrent donc une première église dédiée à Denis sur le mont. Elle était entourée d’une nécropole, dont quelques sarcophages mérovingiens datant du VIe siècle furent retrouvés. L’église fut ravagée par les Normands en 885 puis reconstruite en 944 à la suite d’un ouragan. Gauthier Payen et son épouse Hodierne, qui la tenaient de Bouchard IV de Montmorency, la cédèrent au prieuré Saint-Martin-des-Champs, dépendant de Cluny, vers 1096. C’est dans cet acte de cession que l’on voit apparaître la mention du Sanctum Martyrium, situé au bas de la butte.

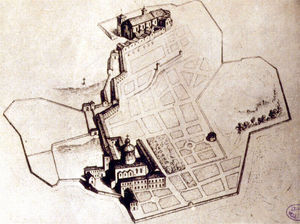

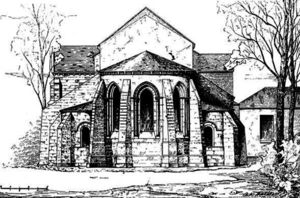

En 1133 l’église fut cédée au roi Louis VI et à son épouse, Adélaïde de Savoie. Ils fondèrent à Montmartre en 1134 une abbaye royale en réparation d’un conflit les opposant au Saint-Siège, qu’ils confièrent aux moniales de Saint-Pierre-des-Dames de Reims. L’abbatiale fut construite à cette époque et prit le nom de Saint-Pierre. Elle fut consacrée en 1147 par le pape Eugène III, assisté de Bernard de Clairvaux et de Pierre le vénérable, abbé de Cluny. Beau patronage.

En 1133 l’église fut cédée au roi Louis VI et à son épouse, Adélaïde de Savoie. Ils fondèrent à Montmartre en 1134 une abbaye royale en réparation d’un conflit les opposant au Saint-Siège, qu’ils confièrent aux moniales de Saint-Pierre-des-Dames de Reims. L’abbatiale fut construite à cette époque et prit le nom de Saint-Pierre. Elle fut consacrée en 1147 par le pape Eugène III, assisté de Bernard de Clairvaux et de Pierre le vénérable, abbé de Cluny. Beau patronage.

L’abbaye se développa et devint l’une des plus riches et des plus importantes du royaume. Les abbesses, issues des plus grandes familles, comme la Tour d’Auvergne, Rochechouart, La Rochefoulcauld ou Bellefond, favorisèrent l’implantation des vignes.

Un cloître fut construit au XIIIe siècle sur le flanc sud de l’église. Le pèlerinage de saint Denis prit de l’importance, mais la guerre de Cent Ans et la peste firent leurs ravages. L’abbatiale fut rénovée dès 1461 par l’abbesse Agnès Dujardin, des voûtes en croisée d’ogives remplaçant le plafond en bois.

Un cloître fut construit au XIIIe siècle sur le flanc sud de l’église. Le pèlerinage de saint Denis prit de l’importance, mais la guerre de Cent Ans et la peste firent leurs ravages. L’abbatiale fut rénovée dès 1461 par l’abbesse Agnès Dujardin, des voûtes en croisée d’ogives remplaçant le plafond en bois.

En 1559, une partie de l’abbaye fut détruite par un incendie. En 1590, lors du siège de Paris, Henri IV logea à l’abbaye, où il est dit qu’il séduisit son abbesse de 17 printemps, Claude de Beauvilliers.

En 1559, une partie de l’abbaye fut détruite par un incendie. En 1590, lors du siège de Paris, Henri IV logea à l’abbaye, où il est dit qu’il séduisit son abbesse de 17 printemps, Claude de Beauvilliers.

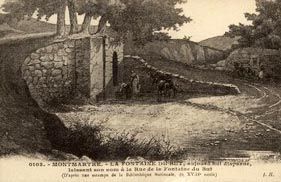

Elle le suivit à Senlis et lui présenta sa cousine germaine, Gabrielle d’Estrées. Dommage… Ce fut la sœur de Claude, Marie, qui reprit en main l’abbaye. C’est à ce moment, en 1611, que des ouvriers trouvèrent la crypte du Sanctum Martyrium. Toute la cour s’y précipita, Marie de Médicis en tête. L’engouement pour Denis repartit, et bientôt l’argent revint dans les caisses.

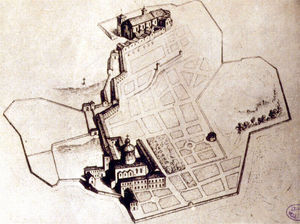

Marie de Beauvilliers en profita pour faire des travaux. Un prieuré fut construit près du Sanctum Martyrium, relié par un passage couvert long de 400 mètres. L’abbaye dite d’en haut, vétuste, fut peu à peu délaissée, la partie du bas fut développée, enrichie d’un cloître.

Marie de Beauvilliers en profita pour faire des travaux. Un prieuré fut construit près du Sanctum Martyrium, relié par un passage couvert long de 400 mètres. L’abbaye dite d’en haut, vétuste, fut peu à peu délaissée, la partie du bas fut développée, enrichie d’un cloître.

On utilisa les pierres du premier pour construire le second. Saint-Pierre devint église paroissiale. En 1697, un petit clocher et une sacristie lui furent ajoutés, puis la façade fut refaite en 1775.

On utilisa les pierres du premier pour construire le second. Saint-Pierre devint église paroissiale. En 1697, un petit clocher et une sacristie lui furent ajoutés, puis la façade fut refaite en 1775.

Arriva la Révolution et son cortège d’horreurs. La dernière abbesse, Louise de Laval-Montmorency, âgée de 72 ans, paralysée, sourde et aveugle, fut décapitée par la guillotine, mais elle ne put prendre sa tête sous son bras pour aller la laver dans la source sacrée de Montmartre. L’histoire n’est finalement qu’un éternel recommencement…

L’abbaye, vendue comme bien national, fut détruite, l'église saccagée et transformée en temple de la Raison, le clocher abattu. Même la crypte du Sanctum Martyrium disparut.

L’abbaye, vendue comme bien national, fut détruite, l'église saccagée et transformée en temple de la Raison, le clocher abattu. Même la crypte du Sanctum Martyrium disparut.

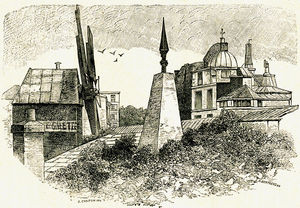

En 1794, une tour fut édifiée sur le chœur pour recevoir le télégraphe de Chappe, qui servira à transmettre les nouvelles entre Paris et Lille jusqu’en 1844, date à laquelle il fut détruit par un incendie.

En 1794, une tour fut édifiée sur le chœur pour recevoir le télégraphe de Chappe, qui servira à transmettre les nouvelles entre Paris et Lille jusqu’en 1844, date à laquelle il fut détruit par un incendie.

L’église, réduite à sa seule nef, menaça ruine. En 1880, les monuments historiques intervinrent et reconstruisirent le transept dans le style gothique.

L’église, réduite à sa seule nef, menaça ruine. En 1880, les monuments historiques intervinrent et reconstruisirent le transept dans le style gothique.

Elle fut restaurée une première fois entre 1899 et 1905 par l'architecte Louis Sauvageot, élève de Millet et de Viollet-le-Duc, et rendue au culte en 1908. Une deuxième restauration eut lieu en 1988.

Elle fut restaurée une première fois entre 1899 et 1905 par l'architecte Louis Sauvageot, élève de Millet et de Viollet-le-Duc, et rendue au culte en 1908. Une deuxième restauration eut lieu en 1988.

Description

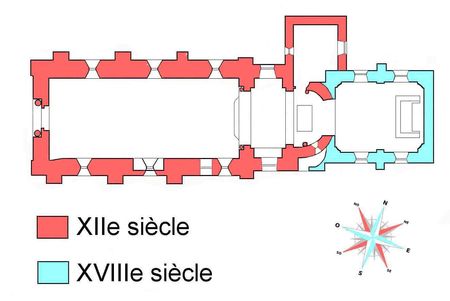

L'église Saint-Pierre présente un plan simple : une nef à quatre travées avec bas-côtés, un transept non saillant et un chœur en hémicycle entouré de deux chapelles absidiales en cul de four.

L'église Saint-Pierre présente un plan simple : une nef à quatre travées avec bas-côtés, un transept non saillant et un chœur en hémicycle entouré de deux chapelles absidiales en cul de four.

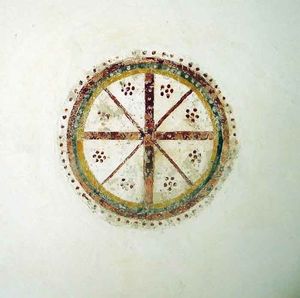

La nef a conservé du XIIe siècle ses murs massifs. Peu de chapiteaux sont d’époque.

La nef a conservé du XIIe siècle ses murs massifs. Peu de chapiteaux sont d’époque.

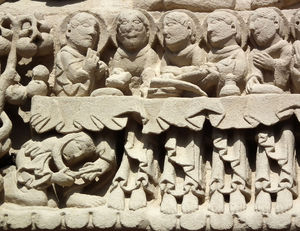

Il nous reste un personnage barbu énigmatique, monté sur un escabeau devant un bouc dont il tient la queue en l’air, dégageant son anus. La luxure soi-disant… Moi je pense plutôt que cet homme, portant la barbe de la sagesse et la corde des moines séparant le haut du bas, ne touchant déjà plus de ses pieds le tellurisme, regarde en arrière pour nous montrer peut-être la filiation du sanctuaire.

Il nous reste un personnage barbu énigmatique, monté sur un escabeau devant un bouc dont il tient la queue en l’air, dégageant son anus. La luxure soi-disant… Moi je pense plutôt que cet homme, portant la barbe de la sagesse et la corde des moines séparant le haut du bas, ne touchant déjà plus de ses pieds le tellurisme, regarde en arrière pour nous montrer peut-être la filiation du sanctuaire.

Le bouc, portant lui-même une belle barbichette, symbolise la force vitale et la fécondité. Animal lunaire, donc bien positionné au nord, il était sacrifié pendant les fêtes liées à Dyonisios. Notre moine barbu le force à déféquer, à se purger, pour pouvoir atteindre la lumière.

Le bouc, portant lui-même une belle barbichette, symbolise la force vitale et la fécondité. Animal lunaire, donc bien positionné au nord, il était sacrifié pendant les fêtes liées à Dyonisios. Notre moine barbu le force à déféquer, à se purger, pour pouvoir atteindre la lumière.

L’église étant à la fois paroissiale et conventuelle, les trois premières travées étaient réservées aux villageois, la quatrième et le chœur aux moniales. Les deux parties étaient séparées par une clôture, qui subsista jusqu’en 1906. On voit encore sa marque sur les piliers.

L’église étant à la fois paroissiale et conventuelle, les trois premières travées étaient réservées aux villageois, la quatrième et le chœur aux moniales. Les deux parties étaient séparées par une clôture, qui subsista jusqu’en 1906. On voit encore sa marque sur les piliers.

Le triforium est formé de baies rectangulaires, séparées par des colonnettes jumelées. Le bas-côté nord fut reconstruit en 1765, le sud en 1838.

Le triforium est formé de baies rectangulaires, séparées par des colonnettes jumelées. Le bas-côté nord fut reconstruit en 1765, le sud en 1838.

Le transept a conservé du XIIe siècle ses soubassements. Les voûtes de la croisée datent de 1470.

Le transept a conservé du XIIe siècle ses soubassements. Les voûtes de la croisée datent de 1470.

Les absidioles, parties les plus anciennes de l’église, et datant probablement dans leur conception initiale de l’église du Xe siècle, furent reconstruites en 1900 par Sauvageot.

Les absidioles, parties les plus anciennes de l’église, et datant probablement dans leur conception initiale de l’église du Xe siècle, furent reconstruites en 1900 par Sauvageot.

Le chœur, moins élevé que la nef, possède une première travée romane voûtée d’ogives.

Le chœur, moins élevé que la nef, possède une première travée romane voûtée d’ogives.

L’arc doubleau qui sépare le chœur de l’abside repose sur deux colonnes en granit surmontées de chapiteaux de marbre blanc de type corinthien. Elles sont issues de la première église du VIe siècle, et proviennent probablement de l’antique temple de la butte, dont on a retrouvé les fondations au nord/est de l’église. Deux autres colonnes de ce type se trouvent au revers de la façade.

L’arc doubleau qui sépare le chœur de l’abside repose sur deux colonnes en granit surmontées de chapiteaux de marbre blanc de type corinthien. Elles sont issues de la première église du VIe siècle, et proviennent probablement de l’antique temple de la butte, dont on a retrouvé les fondations au nord/est de l’église. Deux autres colonnes de ce type se trouvent au revers de la façade.

L’abside gothique pentagonale fut édifiée à la fin du XIIe siècle, remplaçant la première, romane et voûtée en cul de four.

L’abside gothique pentagonale fut édifiée à la fin du XIIe siècle, remplaçant la première, romane et voûtée en cul de four.

http://www.patrimoine-histoire.fr/Patrimoine/Paris/Paris-Saint-Pierre-de-Montmartre.htm

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Pierre_de_Montmartre

http://www.tao-yin.com/arts_classiques_tao/montmartre.htm

http://www.evous.fr/L-ancienne-abbaye-Saint-Pierre-de-Montmartre,1172091.html

http://www.montmartre-secret.com/article-32228337.html

http://graecorthodoxa.hypotheses.org/1765

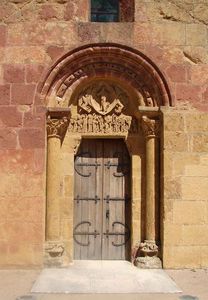

C’est au XIIIe siècle que les habitants de Charlieu, devenus plus nombreux, et surtout après le conflit entre les bourgeois et les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Fortunat, que l’église Saint-Philibert fut construite.

C’est au XIIIe siècle que les habitants de Charlieu, devenus plus nombreux, et surtout après le conflit entre les bourgeois et les moines bénédictins de l’abbaye Saint-Fortunat, que l’église Saint-Philibert fut construite.  La première mention de l’église date de 1238.

La première mention de l’église date de 1238.

De cette époque, de style gothique bourguignon, nous sont restés le chevet plat d’influence cistercienne et le chœur.

De cette époque, de style gothique bourguignon, nous sont restés le chevet plat d’influence cistercienne et le chœur. L’avant chœur, la nef et les bas-côtés furent reconstruits au XIVe siècle.

L’avant chœur, la nef et les bas-côtés furent reconstruits au XIVe siècle.  Les chapelles furent rajoutées aux XVe et XVIe siècles.

Les chapelles furent rajoutées aux XVe et XVIe siècles.  La façade fut achevée au XXe siècle. Le tout fut rénové en 2001.

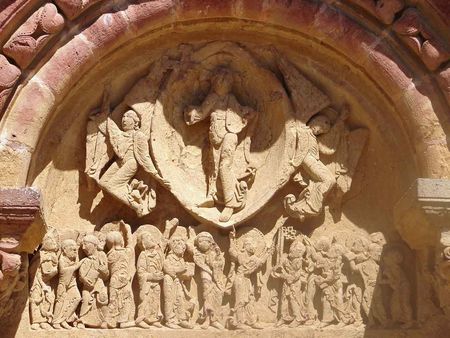

La façade fut achevée au XXe siècle. Le tout fut rénové en 2001.  Au tympan de l’entrée nord, celle des « initiés », une Vierge à l’enfant en pierre polychrome nous rappelle les Vierges noires bourguignonnes.

Au tympan de l’entrée nord, celle des « initiés », une Vierge à l’enfant en pierre polychrome nous rappelle les Vierges noires bourguignonnes.  A l’intérieur, une autre Vierge, Notre-Dame de Septembre, patronne des Tixiers et des Tisserands date du XVIe siècle.

A l’intérieur, une autre Vierge, Notre-Dame de Septembre, patronne des Tixiers et des Tisserands date du XVIe siècle.  Les stalles en bois polychrome représentant des saints et les apôtres tenant une phrase du credo datent du XVe siècle.

Les stalles en bois polychrome représentant des saints et les apôtres tenant une phrase du credo datent du XVe siècle.

Dans l’une des chapelles du XVe siècle, une sirène tient un miroir et un peigne. Il faut remarquer que l’église Saint-Philibert se trouve dans l’axe exact de l’église de l’abbaye Saint-Fortunat. Ce n’est pas pour rien non plus.

Dans l’une des chapelles du XVe siècle, une sirène tient un miroir et un peigne. Il faut remarquer que l’église Saint-Philibert se trouve dans l’axe exact de l’église de l’abbaye Saint-Fortunat. Ce n’est pas pour rien non plus.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F116167.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F43%2F137895%2F23065843_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F51%2F137895%2F5936798_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F37%2F137895%2F5493907_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F09%2F137895%2F6464861_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F137895%2F4447706_o.)