Les sauroctones et les céphalophores

Nous avons déjà rencontré, au gré de nos visites dans la symbolique romane, des hommes particuliers, aux drôles de noms : les sauroctones et les céphalophores.

Les sauroctones

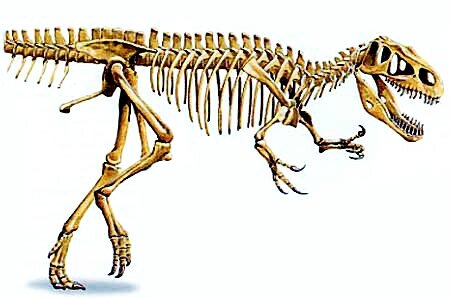

Le nom vient des mots grecs « saûros », le lézard, et « ktonos », le tueur. Les sauroctones sont donc ceux qui tuent un lézard. Le mot « saûros » va se retrouver dans saurien (sous-ordre des reptiles), ou dans dinosaure, dont les squelettes, d’après certains, sont à l’origine des légendes des dragons.

Le nom vient des mots grecs « saûros », le lézard, et « ktonos », le tueur. Les sauroctones sont donc ceux qui tuent un lézard. Le mot « saûros » va se retrouver dans saurien (sous-ordre des reptiles), ou dans dinosaure, dont les squelettes, d’après certains, sont à l’origine des légendes des dragons.

Un proto-récit d’origine asiatique fut retrouvé par des chercheurs, datant au moins du début du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire vers – 30 000 ans.

Un proto-récit d’origine asiatique fut retrouvé par des chercheurs, datant au moins du début du Paléolithique supérieur, c'est-à-dire vers – 30 000 ans.

Les sauroctones sont nombreux. Nous allons les retrouver en majorité christianisés, à proximité d’un point d’eau, près d’une ville en expansion, combattant les menaces naturelles ou surnaturelles mettant en danger la population et/ou la religion.

Les sauroctones sont nombreux. Nous allons les retrouver en majorité christianisés, à proximité d’un point d’eau, près d’une ville en expansion, combattant les menaces naturelles ou surnaturelles mettant en danger la population et/ou la religion.

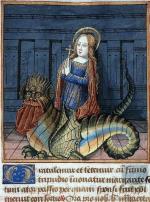

Les plus connus des sauroctones chrétiens se nomment saint Michel chez les archanges, saint Georges chez les hommes et sainte Marguerite ou sainte Marthe chez les femmes.

Les plus connus des sauroctones chrétiens se nomment saint Michel chez les archanges, saint Georges chez les hommes et sainte Marguerite ou sainte Marthe chez les femmes.

Mais avant eux Apollon tua Python, Persée délivra Andromède, fille de Cassiopée, d’un monstre marin et Héraclès délivra de la même manière Hésione, sœur de Priam, roi de Troie, avant de tuer l’Hydre de Lerne.

Mais avant eux Apollon tua Python, Persée délivra Andromède, fille de Cassiopée, d’un monstre marin et Héraclès délivra de la même manière Hésione, sœur de Priam, roi de Troie, avant de tuer l’Hydre de Lerne.

Krishna vainquit le roi des serpents célestes Kaliya, le roi gallois LLudd aidé de son frère Llefelys enferma les dragons rouge et blanc dans un puits, Siegfried transperça Fáfnir gardien du trésor et mangea son cœur.

Krishna vainquit le roi des serpents célestes Kaliya, le roi gallois LLudd aidé de son frère Llefelys enferma les dragons rouge et blanc dans un puits, Siegfried transperça Fáfnir gardien du trésor et mangea son cœur.

Rê sur sa barque solaire envoie Seth, Isis et Bastet tuer Apophis, personnification du chaos voulant mettre fin à la création.

Rê sur sa barque solaire envoie Seth, Isis et Bastet tuer Apophis, personnification du chaos voulant mettre fin à la création.

Nos gros lézards représentant les forces brutes de la nature se transformèrent en dragons puissants, terrassés et non pas tués par des héros solaires. Le dragon sera abondamment décrit dans les récits du Moyen-âge, qu’ils soient hagiographiques ou romanesques.

Nos gros lézards représentant les forces brutes de la nature se transformèrent en dragons puissants, terrassés et non pas tués par des héros solaires. Le dragon sera abondamment décrit dans les récits du Moyen-âge, qu’ils soient hagiographiques ou romanesques.

Reprenant les anciennes traditions païennes, le chevalier partira en quête, et notre héros christianisé deviendra le saint ou la sainte imposant sa volonté aux sauriens. La symbolique primitive se retrouva enfouie, mais resta présente.

Reprenant les anciennes traditions païennes, le chevalier partira en quête, et notre héros christianisé deviendra le saint ou la sainte imposant sa volonté aux sauriens. La symbolique primitive se retrouva enfouie, mais resta présente.

Le serpent ainsi que le dragon devinrent l’allégorie du paganisme ou la représentation du mal que la vraie religion allait vaincre. Mais sous jacent reste la puissance du symbole duel, celui de la lutte du bien contre le mal, de la lumière du dieu solaire contre les ténèbres du chaos, de l'esprit contre la matière.

Il faudra apprendre à maitriser cette force brutale afin de pouvoir accéder à la dimension spirituelle. Le saurien, le serpent issu de l'inconscient, symbolisera alors l'agent des transformations qui doivent s’opérer, qui fait mourir à l’état de vieil homme et renaître à l'homme nouveau. Il sera le gardien du trésor que l’on porte en nous-mêmes.

Plus loin que la simple dualité, on retrouvera le serpent primitif dans les cosmogénèses diverses et variées, depuis l’aube des civilisations, maitre du principe vital des origines, maitre des énergies et des forces de la nature. Il est ce qui anime, ce qui maintient.

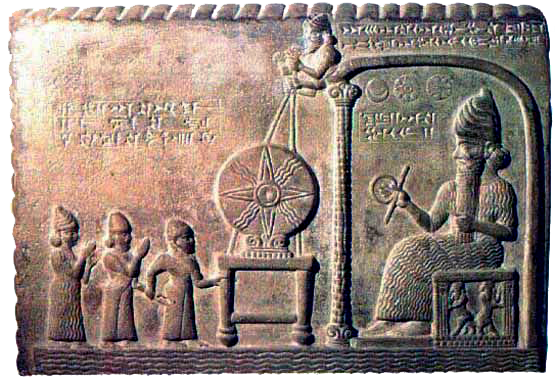

Il crée le temps en plus de la vie, dans sa représentation de l’ouroboros. Les chaldéens n’avaient qu’un seul mot pour dire serpent et vie. Il sera dieu créateur aux origines comme Atoum chez les Egyptiens, représentant de l’incarnation de l’esprit dans la matière, maitrisant la vie, mais aussi la mort.

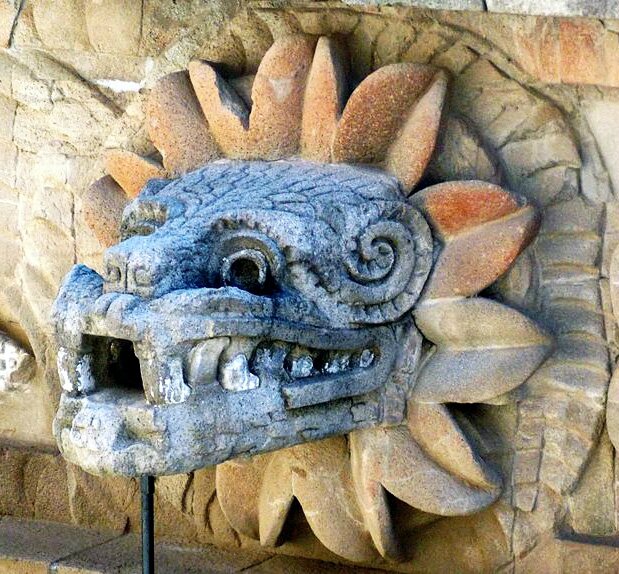

De part sa capacité à changer de peau, il sera symbole d’immortalité et de renaissance, comme Quetzalcóatl le serpent à plumes chez les Aztèques.

De part sa capacité à changer de peau, il sera symbole d’immortalité et de renaissance, comme Quetzalcóatl le serpent à plumes chez les Aztèques.

Il deviendra protecteur sous la forme de l’uraeus au front des pharaons, guérisseur s’enroulant sur le bâton d’Asclépios. Chez les indiens, lové au niveau du premier chakra, il attendra d’être éveillé pour conduire à l’état de Samadhi, état d’expansion illimitée de la conscience.

Il deviendra protecteur sous la forme de l’uraeus au front des pharaons, guérisseur s’enroulant sur le bâton d’Asclépios. Chez les indiens, lové au niveau du premier chakra, il attendra d’être éveillé pour conduire à l’état de Samadhi, état d’expansion illimitée de la conscience.

Il sera initiateur en portant les symboles des 4 éléments : la terre (la grotte où il demeure), le feu (le dragon le crache), l’air lorsque les ailes lui poussent (dragons ailés) et l’eau (vouivre). Il sera alors symbole des sciences, de la connaissance et de la sagesse, maître des mystères de la mort et de la renaissance. Le futur initié devra passer par ces 4 épreuves.

Il sera initiateur en portant les symboles des 4 éléments : la terre (la grotte où il demeure), le feu (le dragon le crache), l’air lorsque les ailes lui poussent (dragons ailés) et l’eau (vouivre). Il sera alors symbole des sciences, de la connaissance et de la sagesse, maître des mystères de la mort et de la renaissance. Le futur initié devra passer par ces 4 épreuves.

Le dragon, mot issu de l’indo-européen « dak », briller, qui donna le grec ancien « drakôn », du verbe « derkomai », regarder, fixer d’un regard perçant, voir clair, qui lui-même donna le latin « draco », sera aussi la représentation des forces telluriques qui s'expriment dans un lieu à travers une rivière, une caverne ou une montagne.

Le dragon, mot issu de l’indo-européen « dak », briller, qui donna le grec ancien « drakôn », du verbe « derkomai », regarder, fixer d’un regard perçant, voir clair, qui lui-même donna le latin « draco », sera aussi la représentation des forces telluriques qui s'expriment dans un lieu à travers une rivière, une caverne ou une montagne.

Souvent dans les récits hagiographiques le dragon habite près de l’eau, dévore les jeunes gens (souvent des jeunes filles vierges d’ailleurs, ce qui laisse à penser que les mythes liés au matriarcat détrôné par les mâles ne sont pas loin), se réfugie dans une grotte, se soumet grâce à un voile, une corde ou une ceinture. Il n’est pas tué mais maitrisé ou renvoyé dans son monde d’où il ne pourra plus revenir. Les forces telluriques devront s’équilibrer avec les forces cosmiques

Souvent dans les récits hagiographiques le dragon habite près de l’eau, dévore les jeunes gens (souvent des jeunes filles vierges d’ailleurs, ce qui laisse à penser que les mythes liés au matriarcat détrôné par les mâles ne sont pas loin), se réfugie dans une grotte, se soumet grâce à un voile, une corde ou une ceinture. Il n’est pas tué mais maitrisé ou renvoyé dans son monde d’où il ne pourra plus revenir. Les forces telluriques devront s’équilibrer avec les forces cosmiques

La maîtrise des énergies du dragon est une première étape dans le cheminement initiatique. L’étape suivante sera celle de « la tête coupée ».

Les céphalophores

Le nom vient des mots grecs « képhalê », la tête, et « phorein », le verbe porter. Les céphalophores sont donc ceux qui portent leur tête coupée. Le plus connu d’entre eux chez les chrétiens se nomme saint Denis, chez les musulmans ce sera Qassim ibn Abbas, cousin du prophète. Jolie légende, ça change un peu (au moins de noms) :

Le nom vient des mots grecs « képhalê », la tête, et « phorein », le verbe porter. Les céphalophores sont donc ceux qui portent leur tête coupée. Le plus connu d’entre eux chez les chrétiens se nomme saint Denis, chez les musulmans ce sera Qassim ibn Abbas, cousin du prophète. Jolie légende, ça change un peu (au moins de noms) :

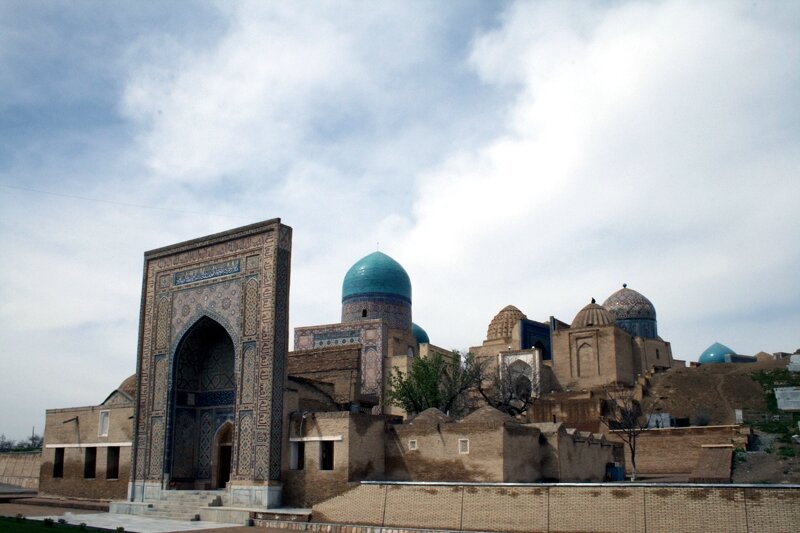

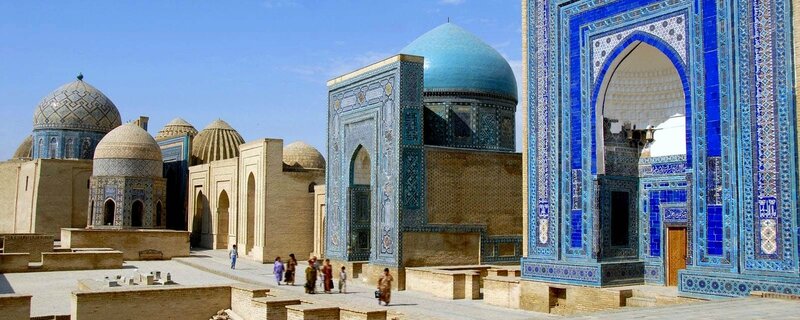

« Il existait, dans la province de Sogdiane, une vieille ruelle qui montait sur la colline sacrée jusqu’aux portes de l’antique ville d’Afrosyab, autrement dit Samarcande. L’endroit, habité depuis les premières époques de l’humanité, avait connu les idées du Mazdéisme, puis de Zoroastre, de Bouddha, de Mani.

« Il existait, dans la province de Sogdiane, une vieille ruelle qui montait sur la colline sacrée jusqu’aux portes de l’antique ville d’Afrosyab, autrement dit Samarcande. L’endroit, habité depuis les premières époques de l’humanité, avait connu les idées du Mazdéisme, puis de Zoroastre, de Bouddha, de Mani.

C’est ici, en l’an 676, que vint s’installer Qassim le missionnaire, cousin du prophète Mahomet. Il voulut faire connaitre la nouvelle religion, ce qui ne fut pas du goût de tout le monde. Un jour qu’il était en prière dans la ruelle, un mécréant lui coupa la tête. Qassim s’empara alors de son chef, puis descendit dans un puits qui le mena droit au paradis. Depuis, Qassim, aidé de deux assesseurs siégeant à ses côtés pour l’assister dans ses fonctions, préside la cour des âmes. »

C’est ici, en l’an 676, que vint s’installer Qassim le missionnaire, cousin du prophète Mahomet. Il voulut faire connaitre la nouvelle religion, ce qui ne fut pas du goût de tout le monde. Un jour qu’il était en prière dans la ruelle, un mécréant lui coupa la tête. Qassim s’empara alors de son chef, puis descendit dans un puits qui le mena droit au paradis. Depuis, Qassim, aidé de deux assesseurs siégeant à ses côtés pour l’assister dans ses fonctions, préside la cour des âmes. »

Cette belle légende reprend le mythe zoroastrien du juge des Enfers. Au quatrième jour de la mort, sur le pont Činvat qui relie le Ciel et la Terre, Ahura Mazdâ pèse l’âme avec ses bonnes et mauvaises actions. Il est aidé par le vertueux Rashn et le bienheureux Srôsh. Anubis, Mikael et les autres, si vous nous lisez…

Cette belle légende reprend le mythe zoroastrien du juge des Enfers. Au quatrième jour de la mort, sur le pont Činvat qui relie le Ciel et la Terre, Ahura Mazdâ pèse l’âme avec ses bonnes et mauvaises actions. Il est aidé par le vertueux Rashn et le bienheureux Srôsh. Anubis, Mikael et les autres, si vous nous lisez…

Il fallut attendre le XIe siècle pour qu’un mausolée soit construit, à la place des anciennes murailles de la ville, là où Qassim fut tué. La nécropole Shah-i-Zinda, c'est-à-dire du Roi Vivant, devint le principal lieu saint de la ville, et au XIVe siècle il fallut réaménager le site. Le tombeau de Tamerlan le Conquérant y fut construit, ainsi que ceux de nombre de ses femmes. Plusieurs mosquées s’y ajoutèrent. Au XVIIIe siècle, un escalier de 40 marches fut aménagé, menant sur le haut de la ruelle puis sur le plateau.

Il fallut attendre le XIe siècle pour qu’un mausolée soit construit, à la place des anciennes murailles de la ville, là où Qassim fut tué. La nécropole Shah-i-Zinda, c'est-à-dire du Roi Vivant, devint le principal lieu saint de la ville, et au XIVe siècle il fallut réaménager le site. Le tombeau de Tamerlan le Conquérant y fut construit, ainsi que ceux de nombre de ses femmes. Plusieurs mosquées s’y ajoutèrent. Au XVIIIe siècle, un escalier de 40 marches fut aménagé, menant sur le haut de la ruelle puis sur le plateau.

Mais nous avons bien avant Qassim et dans toutes les traditions la même symbolique. Je vous renvoie pour un cas précis à la légende de sainte Spérie. Nous avons dans ces légendes des symboles récurrents : le lieu sacré, l’eau, le sang, le passage, la caverne.

Mais nous avons bien avant Qassim et dans toutes les traditions la même symbolique. Je vous renvoie pour un cas précis à la légende de sainte Spérie. Nous avons dans ces légendes des symboles récurrents : le lieu sacré, l’eau, le sang, le passage, la caverne.

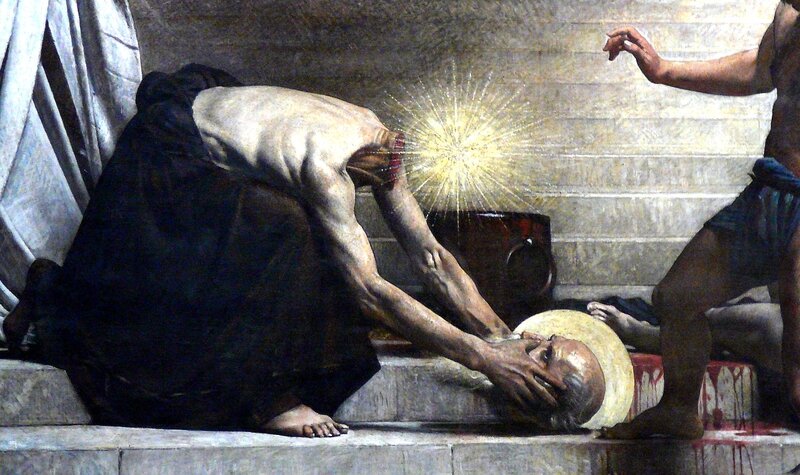

Les céphalophores portent leur tête, le plus souvent au niveau du cœur. Que représente cette tête ? C’est avant tout le principe actif. C’est l’esprit agissant, l’activité, la volonté, la force vitale. Chevalier et Gheerbrant nous parlent de l’autorité de gouverner, d’ordonner, d’éclairer. Ils disent que la tête symbolise l’esprit manifesté, par rapport au corps qui est une manifestation de la matière.

Les céphalophores portent leur tête, le plus souvent au niveau du cœur. Que représente cette tête ? C’est avant tout le principe actif. C’est l’esprit agissant, l’activité, la volonté, la force vitale. Chevalier et Gheerbrant nous parlent de l’autorité de gouverner, d’ordonner, d’éclairer. Ils disent que la tête symbolise l’esprit manifesté, par rapport au corps qui est une manifestation de la matière.

Par sa forme sphérique, elle est comparable à un univers. Tout cela converge vers le symbolisme de la perfection, de la divinité. La porter signifie la maitrise de ces principes. Mais avant tout, la tête, c’est le siège du mental. La couper et la porter au niveau du cœur, c’est abandonner les barrières mentales qui empêchent l’avancée et c’est prévaloir le cœur sur la voie de l’initiation.

Par sa forme sphérique, elle est comparable à un univers. Tout cela converge vers le symbolisme de la perfection, de la divinité. La porter signifie la maitrise de ces principes. Mais avant tout, la tête, c’est le siège du mental. La couper et la porter au niveau du cœur, c’est abandonner les barrières mentales qui empêchent l’avancée et c’est prévaloir le cœur sur la voie de l’initiation.

Au final, toutes ces légendes nous renvoient aux anciens mystères initiatiques, de tout temps perpétrés en secret. Et quoi de plus malin que de les cacher dans des contes à dormir debout ? « Qu’on lui coupe la tête ! » dit la reine rouge de Lewis Carroll, la reine de cœur du pays des merveilles.

Au final, toutes ces légendes nous renvoient aux anciens mystères initiatiques, de tout temps perpétrés en secret. Et quoi de plus malin que de les cacher dans des contes à dormir debout ? « Qu’on lui coupe la tête ! » dit la reine rouge de Lewis Carroll, la reine de cœur du pays des merveilles.

Il le faudra bien si nous voulons passer de l’autre côté du miroir, faisant ainsi notre retournement, comme nous le propose l’initié de la porte de l’église de Thuret.

Il le faudra bien si nous voulons passer de l’autre côté du miroir, faisant ainsi notre retournement, comme nous le propose l’initié de la porte de l’église de Thuret.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00360165/file/Volume1_francais_.pdf

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dragon_europ%C3%A9en

http://www.insolitepaysflechois.org/Croyances_files/Sauroctones.pdf

http://www.tao-yin.com/astrologie/dragon_Occident.html

http://www.mythofrancaise.asso.fr/mythes/themes/saurocto.htm

http://laplumefeerique.over-blog.com/pages/Le_Mythe_du_Dragon-6344533.html

La butte Saint-Cassien et sa chapelle

La Siagne, petit fleuve côtier issu de sources vauclusiennes, va se jeter dans la Méditerranée en ayant formé auparavant une vaste plaine alluviale.

La Siagne, petit fleuve côtier issu de sources vauclusiennes, va se jeter dans la Méditerranée en ayant formé auparavant une vaste plaine alluviale.

Dominant cette plaine, une petite butte en partie artificielle s’élève, parsemée de chênes et de cyprès centenaires. Autrefois baignée de silence, elle s’est accoutumée des passages répétés des petits avions de l'aéroport d’affaires de Cannes-Mandelieu qui la distraient de sa solitude. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Dominant cette plaine, une petite butte en partie artificielle s’élève, parsemée de chênes et de cyprès centenaires. Autrefois baignée de silence, elle s’est accoutumée des passages répétés des petits avions de l'aéroport d’affaires de Cannes-Mandelieu qui la distraient de sa solitude. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

Les hommes ont occupé le site depuis le Néolithique. Les archéologues ont retrouvé des témoins de l’Âge du Bronze, des céramiques de l’Âge du Fer, du Ve siècle avant notre ère. Aux pieds de la colline et au bord de l’ancien lit de la Siagne, devenu le canal du Béal, s’étendait une petite agglomération, qui fut occupée par les Ligures puis les Celtes.

Les hommes ont occupé le site depuis le Néolithique. Les archéologues ont retrouvé des témoins de l’Âge du Bronze, des céramiques de l’Âge du Fer, du Ve siècle avant notre ère. Aux pieds de la colline et au bord de l’ancien lit de la Siagne, devenu le canal du Béal, s’étendait une petite agglomération, qui fut occupée par les Ligures puis les Celtes.

Les Grecs vinrent ensuite s’y installer. Ils construisirent à son sommet, vraisemblablement sur l’emplacement d’un ancien sanctuaire, un temple dédié à Aphrodite.

Les Grecs vinrent ensuite s’y installer. Ils construisirent à son sommet, vraisemblablement sur l’emplacement d’un ancien sanctuaire, un temple dédié à Aphrodite.

Après eux les Romains édifièrent une enceinte fortifiée qui protégeait le site des attaques venant de la plaine et permettait de surveiller la via Julia Augusta, petite partie de la via Aurélia qui reliait Rome à Arles. Les ruines d'une grande tourelle d'angle laissent imaginer la présence de l’ancienne forteresse, située à l'angle sud-ouest de la butte, et dont les murs avaient plus de 2m d'épaisseur.

Après eux les Romains édifièrent une enceinte fortifiée qui protégeait le site des attaques venant de la plaine et permettait de surveiller la via Julia Augusta, petite partie de la via Aurélia qui reliait Rome à Arles. Les ruines d'une grande tourelle d'angle laissent imaginer la présence de l’ancienne forteresse, située à l'angle sud-ouest de la butte, et dont les murs avaient plus de 2m d'épaisseur.

Une importante nécropole d'époque romaine avec une quarantaine de sépultures datant du Ier siècle au IVe siècle fut retrouvée. Vénus succéda à Aphrodite sur le site qu’ils appelèrent Ara Luci, l’autel du bosquet sacré, qui donna Arluc plus tard.

Minerve l’accompagna, une statuette à son effigie fut trouvée sur le site. Puis arrivèrent les bons moines des iles de Lérins. D’après la tradition, ce fut Nazaire, abbé de Saint-Honorat devenu saint, qui fonda un monastère dédié à saint Étienne à la place du temple païen. Est-ce par respect pour les anciennes croyances qu’il y mit des sœurs ?

Minerve l’accompagna, une statuette à son effigie fut trouvée sur le site. Puis arrivèrent les bons moines des iles de Lérins. D’après la tradition, ce fut Nazaire, abbé de Saint-Honorat devenu saint, qui fonda un monastère dédié à saint Étienne à la place du temple païen. Est-ce par respect pour les anciennes croyances qu’il y mit des sœurs ?

Quoi qu’il en soit, un village se développa vers l’an 616 autour de ce premier couvent de femmes. Les échanges commerciaux se développèrent grâce au port : des céramiques sigillées produites en Afrique du Nord, dans l'actuelle Tunisie, et dans la région de Phocée en Turquie furent retrouvées sur la butte. Arluc prospéra.

Quoi qu’il en soit, un village se développa vers l’an 616 autour de ce premier couvent de femmes. Les échanges commerciaux se développèrent grâce au port : des céramiques sigillées produites en Afrique du Nord, dans l'actuelle Tunisie, et dans la région de Phocée en Turquie furent retrouvées sur la butte. Arluc prospéra.

Aux VIIIe et Xe siècles, le village et les édifices religieux furent détruits par les Sarrasins de la Garde-Freinet. Ils furent reconstruits. Puis la rade s’ensabla, déplaçant le littoral de plus d’un kilomètre. Au XIIIe siècle, le castrum du Suquet et le village de Cannes prirent alors la place d’Arluc, qui disparut progressivement. Il ne resta plus qu’une petite chapelle au sommet de la butte.

Aux VIIIe et Xe siècles, le village et les édifices religieux furent détruits par les Sarrasins de la Garde-Freinet. Ils furent reconstruits. Puis la rade s’ensabla, déplaçant le littoral de plus d’un kilomètre. Au XIIIe siècle, le castrum du Suquet et le village de Cannes prirent alors la place d’Arluc, qui disparut progressivement. Il ne resta plus qu’une petite chapelle au sommet de la butte.

Détruite au XIVe siècle, à nouveau incendiée durant la guerre de Succession d'Autriche, elle fut reconstruite en 1653 par la confrérie de Saint-Cassien. Mais la chapelle, mal conçue, s’effondra.

Détruite au XIVe siècle, à nouveau incendiée durant la guerre de Succession d'Autriche, elle fut reconstruite en 1653 par la confrérie de Saint-Cassien. Mais la chapelle, mal conçue, s’effondra.

Elle fut à nouveau bâtie avec un porche typiquement provençal, et les travaux se terminèrent en 1675. Elle devint un lieu de pèlerinage, un romérage en provençal. Mise aux enchères publiques pendant la Révolution, elle fut rachetée par des cannois.

Elle fut à nouveau bâtie avec un porche typiquement provençal, et les travaux se terminèrent en 1675. Elle devint un lieu de pèlerinage, un romérage en provençal. Mise aux enchères publiques pendant la Révolution, elle fut rachetée par des cannois.

En novembre 1942, les troupes allemandes y entreposèrent des munitions. Le stock explosa en 1944, ce qui endommagea la chapelle.

En novembre 1942, les troupes allemandes y entreposèrent des munitions. Le stock explosa en 1944, ce qui endommagea la chapelle.

Saint-Cassien, acquise par la ville en 1970 mais en ruine, fut restaurée par le comité de sauvegarde créé en 1969. Depuis, chaque 23 juillet, Cassien, saint patron de Cannes, y est fêté.

Saint-Cassien, acquise par la ville en 1970 mais en ruine, fut restaurée par le comité de sauvegarde créé en 1969. Depuis, chaque 23 juillet, Cassien, saint patron de Cannes, y est fêté.

A l’entrée du chemin menant au sanctuaire, un petit oratoire contenant la statue de saint Cassien vous accueille. Et si vous cherchez bien, la triple enceinte vous indiquera que le sanctuaire fut bien protégé.

A l’entrée du chemin menant au sanctuaire, un petit oratoire contenant la statue de saint Cassien vous accueille. Et si vous cherchez bien, la triple enceinte vous indiquera que le sanctuaire fut bien protégé.

Le 1er juillet 2009, une relique de Cassien, donnée par l’abbaye Saint-Victor de Marseille où il fut abbé, fut insérée dans le reliquaire de la chapelle.

Le 1er juillet 2009, une relique de Cassien, donnée par l’abbaye Saint-Victor de Marseille où il fut abbé, fut insérée dans le reliquaire de la chapelle.

Dans la nuit du 25 au 26 juillet, un chêne majestueux de plus de 400 ans tomba et se brisa en trois morceaux sans qu'il y ait eu un quelconque effet météorologique. La Déesse-Mère des origines n’aurait-elle pas apprécié le nouveau venu ?

Dans la nuit du 25 au 26 juillet, un chêne majestueux de plus de 400 ans tomba et se brisa en trois morceaux sans qu'il y ait eu un quelconque effet météorologique. La Déesse-Mère des origines n’aurait-elle pas apprécié le nouveau venu ?

http://www.ot-mandelieu.fr/preparez-sejours-mandelieu/documents/MLN_Notre_Histoire.pdf

http://stcassien.cannes.free.fr/Stcassien/buttestcassien.html

Lisbonne, historique

Lisbonne, la ville aux sept collines située à l’embouchure du Tage (Taghi, bonne pêche en phénicien), ne peut pas laisser indifférent. Ses habitants, les lisboètes, sont d’une gentillesse à toute épreuve, ses différents quartiers regorgent de pures merveilles architecturales.

Lisbonne, la ville aux sept collines située à l’embouchure du Tage (Taghi, bonne pêche en phénicien), ne peut pas laisser indifférent. Ses habitants, les lisboètes, sont d’une gentillesse à toute épreuve, ses différents quartiers regorgent de pures merveilles architecturales.

Les lisboètes, qui sont aussi des poètes, ont surnommé l’estuaire Mar da Palha, la mer de paille, parce que le soir les reflets du soleil couchant teintent la ville d’un jaune doré presque irréel.

Les lisboètes, qui sont aussi des poètes, ont surnommé l’estuaire Mar da Palha, la mer de paille, parce que le soir les reflets du soleil couchant teintent la ville d’un jaune doré presque irréel.

Et que dire des spécialités culinaires à tomber par terre… mais il ne faut pas se laisser embarquer dans le trip touriste. Vous pouvez aussi trouver de la morue dégueulasse, et c’est rien de le dire.

Et que dire des spécialités culinaires à tomber par terre… mais il ne faut pas se laisser embarquer dans le trip touriste. Vous pouvez aussi trouver de la morue dégueulasse, et c’est rien de le dire.

Les alentours de Lisbonne furent occupés dès le néolithique par les pré-Ibères, comme en attestent quelques mégalithes encore présents dans les environs de la ville. Déjà que personne ne sait d’où viennent les Ibères, alors les pré-Ibères…

Les alentours de Lisbonne furent occupés dès le néolithique par les pré-Ibères, comme en attestent quelques mégalithes encore présents dans les environs de la ville. Déjà que personne ne sait d’où viennent les Ibères, alors les pré-Ibères…

Quoi qu’il en soit, ces gens virent arriver vers – 1 200 avant notre ère des Phéniciens, qui créèrent un comptoir appelé Olissipo, la baie agréable, mais il est possible que les premiers installés soient des Tartessiens. Des relations

Quoi qu’il en soit, ces gens virent arriver vers – 1 200 avant notre ère des Phéniciens, qui créèrent un comptoir appelé Olissipo, la baie agréable, mais il est possible que les premiers installés soient des Tartessiens. Des relations

Les Romains s’installèrent ensuite et rebaptisèrent la ville Felicitas Julia, puis les wisigoths arrivèrent et la nommèrent Ulishbona. Les Maures ayant envahi la péninsule ibérique s’installèrent en 719 à Al-Isbunah. Ils en furent délogés en 1147 lors de la reconquista par Alphonse Ier, roi du Portugal.

Les Romains s’installèrent ensuite et rebaptisèrent la ville Felicitas Julia, puis les wisigoths arrivèrent et la nommèrent Ulishbona. Les Maures ayant envahi la péninsule ibérique s’installèrent en 719 à Al-Isbunah. Ils en furent délogés en 1147 lors de la reconquista par Alphonse Ier, roi du Portugal.

La ville promue capitale du royaume prospéra et devint un centre économique, universitaire et politique important durant le Moyen-âge, puis un grand port au XVIe siècle d’où partirent des expéditions maritimes vers l’Amérique du sud et les Indes. Lisbonne devint alors le principal centre du commerce européen.

La ville promue capitale du royaume prospéra et devint un centre économique, universitaire et politique important durant le Moyen-âge, puis un grand port au XVIe siècle d’où partirent des expéditions maritimes vers l’Amérique du sud et les Indes. Lisbonne devint alors le principal centre du commerce européen.

Le 26 janvier 1531, Lisbonne subit un premier séisme qui fit des milliers de victimes, puis le 1er novembre 1755, elle fut presque entièrement détruite par un tremblement de terre (9 sur l’échelle de Richter) suivi d'un raz-de-marée.

Le 26 janvier 1531, Lisbonne subit un premier séisme qui fit des milliers de victimes, puis le 1er novembre 1755, elle fut presque entièrement détruite par un tremblement de terre (9 sur l’échelle de Richter) suivi d'un raz-de-marée.

Elle sera reconstruite par le marquis de Pombal qui détruisit ce qui avait résisté au séisme et fit un plan urbain en quadrillage selon les principes d’urbanisme de l’époque.

Elle sera reconstruite par le marquis de Pombal qui détruisit ce qui avait résisté au séisme et fit un plan urbain en quadrillage selon les principes d’urbanisme de l’époque.

La période moderne eut son lot de dictatures, de révolutions et de massacres en tout genre, comme partout ailleurs. Lisbonne commença vraiment à reprendre sa place à partir de la Révolution des Œillets en 1974, et fut choisie pour l’exposition universelle de 1998.

La période moderne eut son lot de dictatures, de révolutions et de massacres en tout genre, comme partout ailleurs. Lisbonne commença vraiment à reprendre sa place à partir de la Révolution des Œillets en 1974, et fut choisie pour l’exposition universelle de 1998.

Le monastère des Hiéronymites (Mosteiro dos Jerónimos)

Historique

Près de Lisbonne, sur la rive du fleuve Tage, se trouvait un petit port appelé Restelo. Il s’agrandit au XVe siècle sous l’impulsion des grands voyages portugais, du commerce maritime et de la construction navale.

Près de Lisbonne, sur la rive du fleuve Tage, se trouvait un petit port appelé Restelo. Il s’agrandit au XVe siècle sous l’impulsion des grands voyages portugais, du commerce maritime et de la construction navale.

Pour répondre à ce développement, Henri le Navigateur, prince du Portugal, membre de l’Ordre de la Jarretière et grand maitre de l’Ordre du Christ, ordonna en 1452 la construction de la chapelle de Santa-Maria de Belém sur l’emplacement d’un ancien ermitage, afin que les marins, très pieux et superstitieux, puissent trouver du réconfort.

Pour répondre à ce développement, Henri le Navigateur, prince du Portugal, membre de l’Ordre de la Jarretière et grand maitre de l’Ordre du Christ, ordonna en 1452 la construction de la chapelle de Santa-Maria de Belém sur l’emplacement d’un ancien ermitage, afin que les marins, très pieux et superstitieux, puissent trouver du réconfort.

L’Ordre du Christ, aujourd’hui simple ordre honorifique officiel de la république portugaise, fut l’héritier de l’Ordre des Templiers au Portugal. Fondé en 1319, la « Christi Militia », dépositaire de tous les biens du Temple, fut à l’origine des grandes découvertes maritimes du pays. Vasco de Gama en fit partie, et les voiles de ses bateaux en portaient la croix évidée. Le déclin spirituel de l’Ordre commença vers la fin du XVe siècle sous la maitrise de Manuel Ier.

L’Ordre du Christ, aujourd’hui simple ordre honorifique officiel de la république portugaise, fut l’héritier de l’Ordre des Templiers au Portugal. Fondé en 1319, la « Christi Militia », dépositaire de tous les biens du Temple, fut à l’origine des grandes découvertes maritimes du pays. Vasco de Gama en fit partie, et les voiles de ses bateaux en portaient la croix évidée. Le déclin spirituel de l’Ordre commença vers la fin du XVe siècle sous la maitrise de Manuel Ier.

C’est en 1496 que ce roi décida de la construction d’un monastère à la mémoire d’Henri. Il le confia aux moines de l’Ordre de Saint-Jérôme, ou Hiéronymites. Cet ordre religieux contemplatif suivant la règle de saint Augustin, approuvé en 1373 par le pape, installé dans la péninsule ibérique, avait pour vocation d'entretenir le culte funéraire de la dynastie royale de Castille. Par décision politique, Manuel Ier les accueillit au Portugal.

C’est en 1496 que ce roi décida de la construction d’un monastère à la mémoire d’Henri. Il le confia aux moines de l’Ordre de Saint-Jérôme, ou Hiéronymites. Cet ordre religieux contemplatif suivant la règle de saint Augustin, approuvé en 1373 par le pape, installé dans la péninsule ibérique, avait pour vocation d'entretenir le culte funéraire de la dynastie royale de Castille. Par décision politique, Manuel Ier les accueillit au Portugal.

Financé en grande partie par les impôts directs perçus sur les épices ramenés d’Inde, sa construction démarra en 1502 à Restelo. Il fut bâti sur l’emplacement de la chapelle de Santa-Maria de Belém, dans laquelle, selon la tradition, Vasco de Gama se recueillit avant de partir pour les Indes.

Financé en grande partie par les impôts directs perçus sur les épices ramenés d’Inde, sa construction démarra en 1502 à Restelo. Il fut bâti sur l’emplacement de la chapelle de Santa-Maria de Belém, dans laquelle, selon la tradition, Vasco de Gama se recueillit avant de partir pour les Indes.

Les travaux durèrent une centaine d’années, et les architectes Diogo Boytac, João Castilho, Nicolas Chantereine, Diogo Torralva et enfin Jérôme de Rouen se succédèrent. Les Hiéronymites l’occupèrent jusqu’en 1834

Les travaux durèrent une centaine d’années, et les architectes Diogo Boytac, João Castilho, Nicolas Chantereine, Diogo Torralva et enfin Jérôme de Rouen se succédèrent. Les Hiéronymites l’occupèrent jusqu’en 1834

Épargné par le séisme de 1755 mais endommagé par les troupes anglaises de Wellington venues combattre les troupes napoléoniennes au début du XIXe siècle, ce monastère typiquement manuélin intègre des éléments architecturaux de la fin du gothique, de la Renaissance et du Classicisme, associant un symbolisme royal, christologique et naturaliste abordant souvent le thème de la mer. Il conserve encore la plupart de ses structures, comme le cloître du XVIe siècle, l’ancien réfectoire des moines et la bibliothèque.

Épargné par le séisme de 1755 mais endommagé par les troupes anglaises de Wellington venues combattre les troupes napoléoniennes au début du XIXe siècle, ce monastère typiquement manuélin intègre des éléments architecturaux de la fin du gothique, de la Renaissance et du Classicisme, associant un symbolisme royal, christologique et naturaliste abordant souvent le thème de la mer. Il conserve encore la plupart de ses structures, comme le cloître du XVIe siècle, l’ancien réfectoire des moines et la bibliothèque.

Les moines partirent en 1834 lors de la dissolution des ordres religieux. Classé au patrimoine mondial en 1907, le monastère fut remis à une institution s’occupant d’orphelins et de défavorisés jusqu’en 1940. L’église Santa-Maria maintint ses services religieux au monastère.

Les moines partirent en 1834 lors de la dissolution des ordres religieux. Classé au patrimoine mondial en 1907, le monastère fut remis à une institution s’occupant d’orphelins et de défavorisés jusqu’en 1940. L’église Santa-Maria maintint ses services religieux au monastère.

Les deux ailes construites au XIXe siècle dans un style néo-manuélin abritent actuellement le musée de la Marine et le musée national d’archéologie.

Les deux ailes construites au XIXe siècle dans un style néo-manuélin abritent actuellement le musée de la Marine et le musée national d’archéologie.

Le 13 décembre 2007, les chefs d’état de l'Union Européenne s'y réunirent pour signer le traité constitutionnel de Lisbonne. Je ne fais pas de politique, mais je pense que ce jour là, le peuple de France, après avoir rejeté majoritairement l’idée par référendum et après qu’elle lui fut imposée par voie parlementaire, fut trompé et bafoué.

Le 13 décembre 2007, les chefs d’état de l'Union Européenne s'y réunirent pour signer le traité constitutionnel de Lisbonne. Je ne fais pas de politique, mais je pense que ce jour là, le peuple de France, après avoir rejeté majoritairement l’idée par référendum et après qu’elle lui fut imposée par voie parlementaire, fut trompé et bafoué.

Description

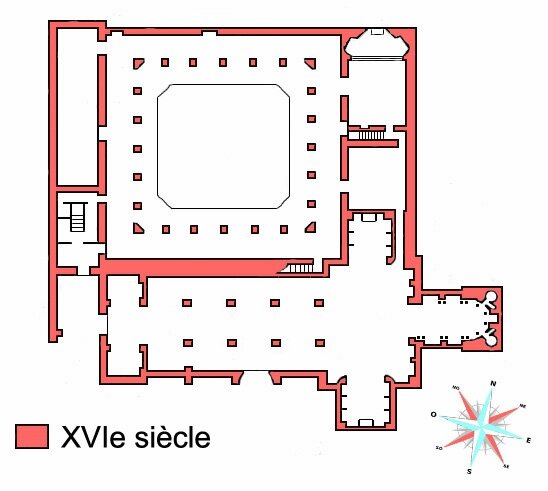

Le monastère se compose d'une église, d'un cloître et des bâtiments monastiques. Les ailes plus récentes ne sont pas représentées sur le plan.

Le monastère se compose d'une église, d'un cloître et des bâtiments monastiques. Les ailes plus récentes ne sont pas représentées sur le plan.

L’église Santa-Maria

Le portail sud, donnant sur l’esplanade, est celui que nous apercevons en premier même s’il n’est pas le portail principal, juste une entrée latérale. Mesurant 32 mètres de haut et plus de 12 de large, il fut conçu par Diogo Boytac et terminé par João Castilho en 1518. Sur le trumeau se tient la statue d’Henri le Navigateur. Le tympan, surmonté par la statue de la Vierge, représente la vie de saint Jérôme.

Le portail sud, donnant sur l’esplanade, est celui que nous apercevons en premier même s’il n’est pas le portail principal, juste une entrée latérale. Mesurant 32 mètres de haut et plus de 12 de large, il fut conçu par Diogo Boytac et terminé par João Castilho en 1518. Sur le trumeau se tient la statue d’Henri le Navigateur. Le tympan, surmonté par la statue de la Vierge, représente la vie de saint Jérôme.

A son sommet, dominant la statue de saint Michel, la croix de l’Ordre du Christ. En bas la Dame, en haut Mickaël. Normal.

A son sommet, dominant la statue de saint Michel, la croix de l’Ordre du Christ. En bas la Dame, en haut Mickaël. Normal.

Le portail ouest, œuvre de Nicolas Chantereine, est le portail principal de l’église. Il fut abrité par un porche au XIXe siècle, ce qui le plonge dans une semi obscurité.

Le portail ouest, œuvre de Nicolas Chantereine, est le portail principal de l’église. Il fut abrité par un porche au XIXe siècle, ce qui le plonge dans une semi obscurité.

Sa partie supérieure est occupée par trois niches dans lesquelles sont représentées la naissance du Christ, l'Annonciation, la Nativité et l'Adoration des Mages. Sur les côtés se trouvent les statues de Manuel Ier et de sa seconde épouse Marie d'Aragon.

Sa partie supérieure est occupée par trois niches dans lesquelles sont représentées la naissance du Christ, l'Annonciation, la Nativité et l'Adoration des Mages. Sur les côtés se trouvent les statues de Manuel Ier et de sa seconde épouse Marie d'Aragon.

L'église, de plan en croix latine, possède trois nefs de la même hauteur.

L'église, de plan en croix latine, possède trois nefs de la même hauteur.

La voûte du toit, très travaillée, est soutenue par six piliers.

La voûte du toit, très travaillée, est soutenue par six piliers.

Le chœur initial fut démoli et remplacé en 1571.

Le chœur initial fut démoli et remplacé en 1571.

Le tombeau de Vasco de Gama, sculpté d’emblèmes marins, se trouve à gauche juste après l’entrée.

Le tombeau de Vasco de Gama, sculpté d’emblèmes marins, se trouve à gauche juste après l’entrée.

Le presbytère, chapelle construite en 1571, contient celui du roi Manuel Ier, reposant sur des éléphants.

Le presbytère, chapelle construite en 1571, contient celui du roi Manuel Ier, reposant sur des éléphants.

Le haut-chœur était utilisé par les moines pour les offices. Sur la balustrade, effondrée lors du tremblement de terre et reconstruite en 1883, se dresse un Christ en croix sculpté en 1551 par l’artiste Philippe de Vries.

Le haut-chœur était utilisé par les moines pour les offices. Sur la balustrade, effondrée lors du tremblement de terre et reconstruite en 1883, se dresse un Christ en croix sculpté en 1551 par l’artiste Philippe de Vries.

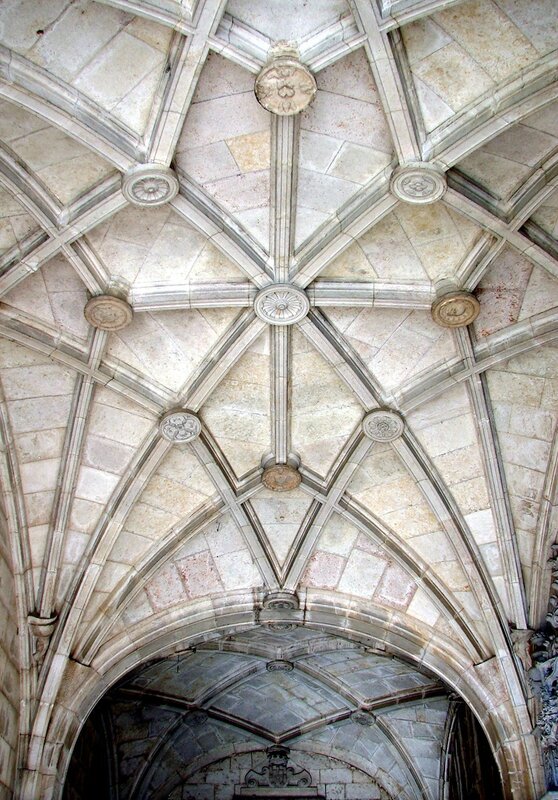

La sacristie, œuvre de l'architecte João de Castilho , fut construite entre 1517 et 1520. Elle est recouverte de voûtes à lierneset tiercerons.

La sacristie, œuvre de l'architecte João de Castilho , fut construite entre 1517 et 1520. Elle est recouverte de voûtes à lierneset tiercerons.

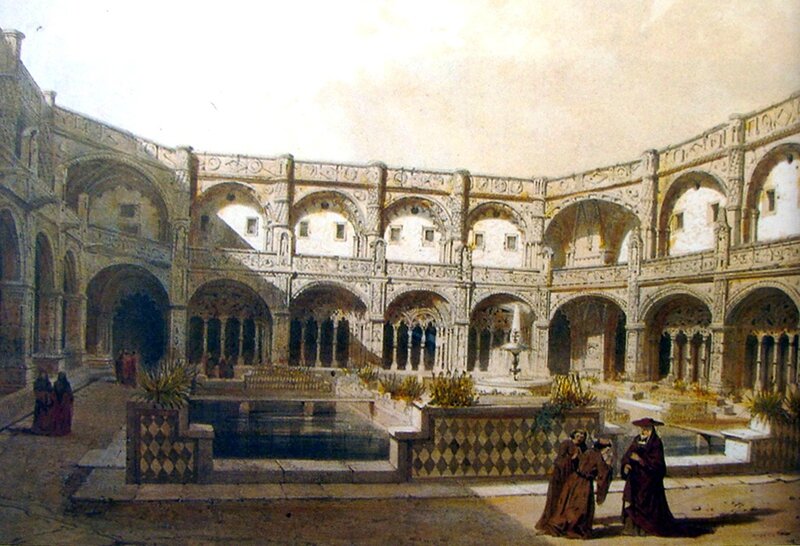

Le cloitre

On y accède par la sacristie. Le plan de forme carrée de 55m de côté est coupé aux angles, ce qui compose un octogone.

On y accède par la sacristie. Le plan de forme carrée de 55m de côté est coupé aux angles, ce qui compose un octogone.

Deux étages seront conçus en 1502 par Diogo Boytac, adaptés par João de Castilho en 1517 et terminés par Diogo de Torralva en 1541.

Deux étages seront conçus en 1502 par Diogo Boytac, adaptés par João de Castilho en 1517 et terminés par Diogo de Torralva en 1541.

On accède au deuxième étage par un escalier impressionnant.

On accède au deuxième étage par un escalier impressionnant.

La salle capitulaire ne fut achevée qu’en 1886 et ne fut jamais utilisée.

La salle capitulaire ne fut achevée qu’en 1886 et ne fut jamais utilisée.

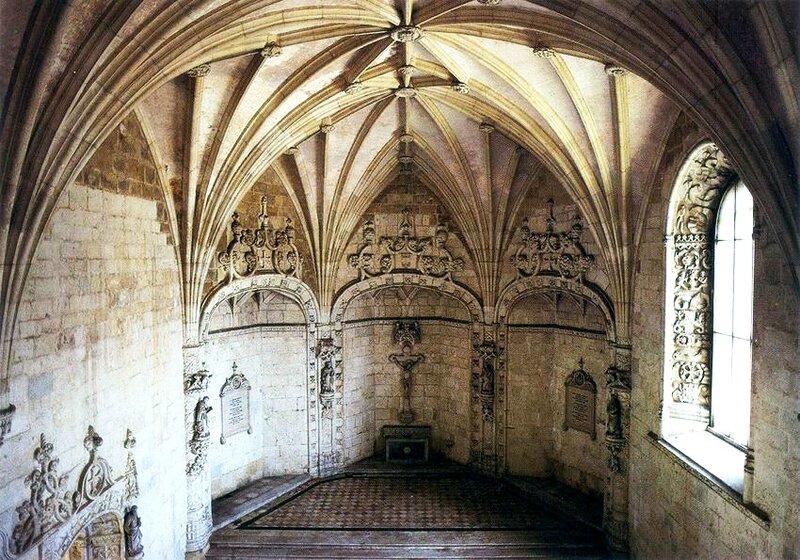

De style manuélin, le cloitre est un exemple frappant de l’utilisation conjointe des styles Gothique finissant et Renaissance.

De style manuélin, le cloitre est un exemple frappant de l’utilisation conjointe des styles Gothique finissant et Renaissance.

Il se caractérise par des pierres finement sculptées de motifs inspirés par des thèmes nautiques tels que chaînes, câbles, sphères et ancres.

Il se caractérise par des pierres finement sculptées de motifs inspirés par des thèmes nautiques tels que chaînes, câbles, sphères et ancres.

Les sculptures sont aussi inspirées de symboles religieux, comme des éléments de la Passion du Christ, mais aussi des symboles représentant la royauté, le tout agrémenté d’un bestiaire fantastique.

Les sculptures sont aussi inspirées de symboles religieux, comme des éléments de la Passion du Christ, mais aussi des symboles représentant la royauté, le tout agrémenté d’un bestiaire fantastique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_des_Hi%C3%A9ronymites

http://www.linternaute.com/voyage/portugal/lisbonne/monument/monastere-des-hieronymites/

http://www.cityzeum.com/mosterio-dos-jeronimos

Les fontaines de l’Alfama

Village dans la ville, l’Alfama est le quartier de Lisbonne ayant le moins souffert du séisme de 1755. Bâti sur l’une des sept collines de la ville dominée par l’antique château Saint-Georges, surplombant le Tage, il conserve le cœur des vrais lisboètes avec ses bars à Fado, ses ruelles labyrinthiques et ses escaliers sans pitié pour les mollets.

Village dans la ville, l’Alfama est le quartier de Lisbonne ayant le moins souffert du séisme de 1755. Bâti sur l’une des sept collines de la ville dominée par l’antique château Saint-Georges, surplombant le Tage, il conserve le cœur des vrais lisboètes avec ses bars à Fado, ses ruelles labyrinthiques et ses escaliers sans pitié pour les mollets.

Son nom vient de l’arabe « al hamma », qui veut dire « les sources thermales ». En effet, la colline est traversée par une faille géologique empruntée par les eaux minérales souterraines qui jaillissaient en plusieurs endroits. Ces eaux furent utilisées à des fins thérapeutiques au début de l’histoire de Lisbonne et les romains édifièrent même des thermes.

Son nom vient de l’arabe « al hamma », qui veut dire « les sources thermales ». En effet, la colline est traversée par une faille géologique empruntée par les eaux minérales souterraines qui jaillissaient en plusieurs endroits. Ces eaux furent utilisées à des fins thérapeutiques au début de l’histoire de Lisbonne et les romains édifièrent même des thermes.

Plusieurs sources dont la température s’échelonnait entre 20° et 32° contenaient du sulfate de calcium, du sulfate de magnésium, des chlorures, du bicarbonate. Elles étaient données pour soigner les maladies de peau, les rhumatismes, les problèmes digestifs, les allergies, les maladies respiratoires et gynécologiques.

Plusieurs sources dont la température s’échelonnait entre 20° et 32° contenaient du sulfate de calcium, du sulfate de magnésium, des chlorures, du bicarbonate. Elles étaient données pour soigner les maladies de peau, les rhumatismes, les problèmes digestifs, les allergies, les maladies respiratoires et gynécologiques.

Ces différentes sources furent canalisées et utilisées pour alimenter des fontaines, appelées chafarizes. A l’époque moderne, l’eau fut envoyée dans le réseau d’approvisionnement public et servit à remplir des citernes. En 1868, la Société des Eaux de Lisbonne prit possession des sources. Beaucoup de chafarizes furent scellées, les réservoirs détruits.

Ces différentes sources furent canalisées et utilisées pour alimenter des fontaines, appelées chafarizes. A l’époque moderne, l’eau fut envoyée dans le réseau d’approvisionnement public et servit à remplir des citernes. En 1868, la Société des Eaux de Lisbonne prit possession des sources. Beaucoup de chafarizes furent scellées, les réservoirs détruits.

La source des Rats par exemple fut fermée en 1880 et oubliée. Après des travaux sur un mur, elle fut redécouverte, et dans les années 60, malgré le débit de 360 litres par heure, on pouvait voir une longue file d’attente pour remplir des bouteilles de son eau curative.

La source des Rats par exemple fut fermée en 1880 et oubliée. Après des travaux sur un mur, elle fut redécouverte, et dans les années 60, malgré le débit de 360 litres par heure, on pouvait voir une longue file d’attente pour remplir des bouteilles de son eau curative.

En 1963, la Société des Eaux de Lisbonne décréta (sans preuves) que les eaux étaient impropres à la consommation et sans tenir compte de la révolte des habitants, ferma définitivement la fontaine. Ah, ces monopoles et ces intérêts économiques… Finalement, il ne resta plus qu’à la ville de classer ces fontaines taries monuments historiques.

En 1963, la Société des Eaux de Lisbonne décréta (sans preuves) que les eaux étaient impropres à la consommation et sans tenir compte de la révolte des habitants, ferma définitivement la fontaine. Ah, ces monopoles et ces intérêts économiques… Finalement, il ne resta plus qu’à la ville de classer ces fontaines taries monuments historiques.

Chafariz de Dentro

Les premiers documents parlant de cette fontaine datent de 1280, mais elle fut utilisée bien avant et certainement par les romains. Elle se nommait à l’époque « fontaine des Chevaux » parce que l’eau jaillissait de la bouche chevaux de bronze qui ornaient la façade.

Les premiers documents parlant de cette fontaine datent de 1280, mais elle fut utilisée bien avant et certainement par les romains. Elle se nommait à l’époque « fontaine des Chevaux » parce que l’eau jaillissait de la bouche chevaux de bronze qui ornaient la façade.

L’eau sortait à 25° et contenait du calcium et du bicarbonate. Au XIVe siècle, Lisbonne fut entourée de nouvelles murailles, la cerca Fernandina.

L’eau sortait à 25° et contenait du calcium et du bicarbonate. Au XIVe siècle, Lisbonne fut entourée de nouvelles murailles, la cerca Fernandina.

La fontaine se retrouva dans les murs et prit le nom original de « fontaine de l’Intérieur (Dentro) ». Deux portes y conduisaient, celle dite d’occident et celle des lavandières.

La fontaine se retrouva dans les murs et prit le nom original de « fontaine de l’Intérieur (Dentro) ». Deux portes y conduisaient, celle dite d’occident et celle des lavandières.

Vers 1494, une canalisation emmenait ses eaux vers la nouvelle « fontaine de la Plage », ou « fontaine de l’Extérieur », servant à approvisionner en potable les navires du port.

Vers 1494, une canalisation emmenait ses eaux vers la nouvelle « fontaine de la Plage », ou « fontaine de l’Extérieur », servant à approvisionner en potable les navires du port.

Elle fut reconstruite en 1622, comme le prouve l’inscription sur sa façade. La fontaine de la Plage, réaménagée en 1836, fut définitivement démolie en 1940.

Elle fut reconstruite en 1622, comme le prouve l’inscription sur sa façade. La fontaine de la Plage, réaménagée en 1836, fut définitivement démolie en 1940.

En 1726, un document indique que ses eaux médicinales étaient réputées pour les problèmes de vue. La fontaine fut gravement endommagée par le séisme de 1755. Elle fut restaurée en 1872. En 1970, au cours des sondages géologiques en prévision des travaux du métro, fut découvert sous la fontaine ; à une profondeur de 25m, une nappe aquifère artésienne.

En 1726, un document indique que ses eaux médicinales étaient réputées pour les problèmes de vue. La fontaine fut gravement endommagée par le séisme de 1755. Elle fut restaurée en 1872. En 1970, au cours des sondages géologiques en prévision des travaux du métro, fut découvert sous la fontaine ; à une profondeur de 25m, une nappe aquifère artésienne.

Chafariz d’El-Rei

Cette fontaine du Roi, construite au XIIIe siècle, aurait été la première fontaine publique de Lisbonne. L’eau, sortant à 27°, contenait du bicarbonate, du chlore et du calcium.

Cette fontaine du Roi, construite au XIIIe siècle, aurait été la première fontaine publique de Lisbonne. L’eau, sortant à 27°, contenait du bicarbonate, du chlore et du calcium.

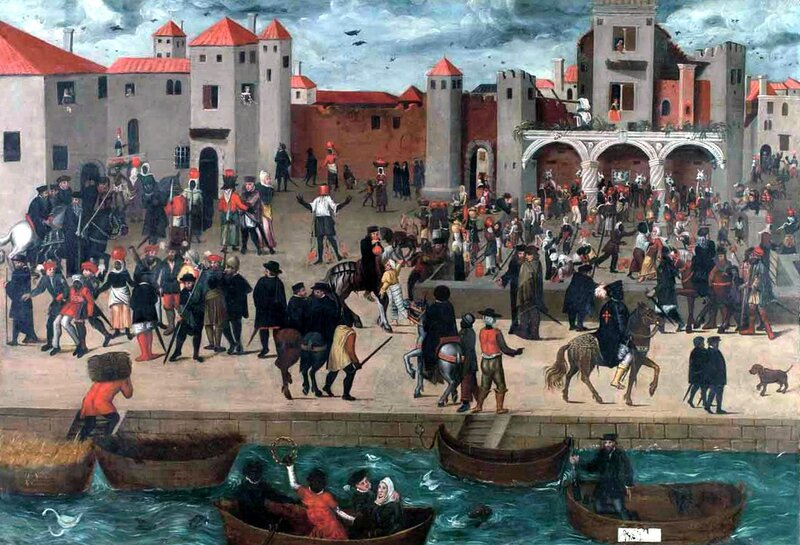

Des archives datant de 1468 parlent de bains publics. Les tuyaux amenant l’eau de source chaude aux becs verseurs datent de 1487. Il y avait 6 becs verseurs en pierre avec des buses en laiton. Les représentations les plus anciennes de la fontaine, du XVIe siècle, montre un porche formé de 3 arcs en plein cintre reposant sur des colonnes, protégeant les 6 gargouilles.

En 1542, suite à de constantes bousculades, le Sénat promulgua une loi qui réservait chaque bec à une couche sociale différente, et malheur à celui qui utilisait celui du voisin : il était emprisonné et payait une forte amende. Le premier bec était réservé aux esclaves noirs, le deuxième aux Maures, le troisième aux hommes blancs et le quatrième aux garçons. Le cinquième était pour les femmes esclaves, le sixième pour les femmes blanches. Moralité : à cette époque, valait mieux être un homme, blanc de surcroit.

En 1542, suite à de constantes bousculades, le Sénat promulgua une loi qui réservait chaque bec à une couche sociale différente, et malheur à celui qui utilisait celui du voisin : il était emprisonné et payait une forte amende. Le premier bec était réservé aux esclaves noirs, le deuxième aux Maures, le troisième aux hommes blancs et le quatrième aux garçons. Le cinquième était pour les femmes esclaves, le sixième pour les femmes blanches. Moralité : à cette époque, valait mieux être un homme, blanc de surcroit.

Le nombre de becs fut passé à 9 lors de travaux en 1747.

Le nombre de becs fut passé à 9 lors de travaux en 1747.

En 1755, la fontaine était surmontée du palais du marquis Angeja. La façade que nous pouvons voir actuellement fut refaite en 1864 dans un style classique, avec des pinacles et une large corniche. Le palais fut transformé au XIXe siècle, restauré au XXe. C’est maintenant devenu un hôtel de luxe, le palacete d’El Rei.

En 1755, la fontaine était surmontée du palais du marquis Angeja. La façade que nous pouvons voir actuellement fut refaite en 1864 dans un style classique, avec des pinacles et une large corniche. Le palais fut transformé au XIXe siècle, restauré au XXe. C’est maintenant devenu un hôtel de luxe, le palacete d’El Rei.

En 2005, lors de fouilles archéologiques, le conduit voûté de distribution d'eau de source fut retrouvé, datant probablement du XVIIe siècle, et une structure hydraulique qui pourrait correspondre à un compartiment de thermes romains du Ier siècle. La fontaine fut classée en 2012 monument d’intérêt public.

En 2005, lors de fouilles archéologiques, le conduit voûté de distribution d'eau de source fut retrouvé, datant probablement du XVIIe siècle, et une structure hydraulique qui pourrait correspondre à un compartiment de thermes romains du Ier siècle. La fontaine fut classée en 2012 monument d’intérêt public.

Le château Saint-Georges

Historique

Le château Saint-Georges (Castelo de São Jorge en portugais) fut construit au sommet de la colline la plus élevée de Lisbonne, difficile d’accès.

Le château Saint-Georges (Castelo de São Jorge en portugais) fut construit au sommet de la colline la plus élevée de Lisbonne, difficile d’accès.

La vue magnifique sur le Tage et son estuaire permettant une bonne surveillance, les flancs escarpés du nord et de l’ouest, faisaient de cette citadelle un site stratégique de premier ordre.

La vue magnifique sur le Tage et son estuaire permettant une bonne surveillance, les flancs escarpés du nord et de l’ouest, faisaient de cette citadelle un site stratégique de premier ordre.

La présence des hommes sur la colline remonte loin dans le temps : des traces du VIIe siècle avant notre ère, durant l’Age du Fer, furent mises à jour. Les Phéniciens, les Grecs et les Carthaginois s’y succédèrent. Les troupes romaines du consul Decimus Junius Brutus Callaicus s’y installèrent en 139 avant notre ère, puis les Wisigoths sous le commandement d'Euric au Ve siècle.

La présence des hommes sur la colline remonte loin dans le temps : des traces du VIIe siècle avant notre ère, durant l’Age du Fer, furent mises à jour. Les Phéniciens, les Grecs et les Carthaginois s’y succédèrent. Les troupes romaines du consul Decimus Junius Brutus Callaicus s’y installèrent en 139 avant notre ère, puis les Wisigoths sous le commandement d'Euric au Ve siècle.

La forteresse fut agrandie par les Maures au XIe siècle, et des murailles protégeant l’Alcáçova (le Ksar, ou Alcazar, centre du pouvoir politique et militaire, avec le palais du gouverneur et les maisons des notables) furent érigées.

La forteresse fut agrandie par les Maures au XIe siècle, et des murailles protégeant l’Alcáçova (le Ksar, ou Alcazar, centre du pouvoir politique et militaire, avec le palais du gouverneur et les maisons des notables) furent érigées.

En 1147, Alphonse Ier de Portugal fit le siège du château pendant près de trois mois. Selon la légende, le chevalier Martim Moniz, voyant les portes se refermer, se sacrifia en s’allongeant en travers de l’entrée, afin que ses compagnons puissent entrer. Les Maures capitulèrent et le château fut placé par les chrétiens sous la protection de saint Georges de Lydda, patron des chevaliers.

En 1147, Alphonse Ier de Portugal fit le siège du château pendant près de trois mois. Selon la légende, le chevalier Martim Moniz, voyant les portes se refermer, se sacrifia en s’allongeant en travers de l’entrée, afin que ses compagnons puissent entrer. Les Maures capitulèrent et le château fut placé par les chrétiens sous la protection de saint Georges de Lydda, patron des chevaliers.

Durant le XIIIe siècle, le château à son apogée devint palais royal. Les anciens bâtiments de l’époque islamique furent aménagés et agrandis pour accueillir le roi et sa cour, le palais de l’évêque et les archives.

Durant le XIIIe siècle, le château à son apogée devint palais royal. Les anciens bâtiments de l’époque islamique furent aménagés et agrandis pour accueillir le roi et sa cour, le palais de l’évêque et les archives.

Son rôle prit fin au XVIe siècle avec l’installation de la famille royale en 1498 dans le nouveau palais de la Rive, situé au bord du Tage. Il fut alors utilisé en tant que caserne et prison. Après le séisme de 1755, de nouveaux bâtiments, comme le quartier-général, furent construits.

Son rôle prit fin au XVIe siècle avec l’installation de la famille royale en 1498 dans le nouveau palais de la Rive, situé au bord du Tage. Il fut alors utilisé en tant que caserne et prison. Après le séisme de 1755, de nouveaux bâtiments, comme le quartier-général, furent construits.

Mais au XIXe siècle le château se dégrada. Il fut même interdit à la visite. Il fut classé monument historique en 1910 et en 1940 puis en 1990 d’importants travaux de restauration permirent de le redécouvrir et lui rendirent son aspect médiéval. Les fouilles archéologiques confirmèrent l’ancienneté du site.

Mais au XIXe siècle le château se dégrada. Il fut même interdit à la visite. Il fut classé monument historique en 1910 et en 1940 puis en 1990 d’importants travaux de restauration permirent de le redécouvrir et lui rendirent son aspect médiéval. Les fouilles archéologiques confirmèrent l’ancienneté du site.

Description

1 Donjon

2 Tour d’Ulysse, dite du Trésor ou des Archives

3 Tour de Saint-Laurent

4 Tour de la Citerne

5 Site archéologique

6 Palais royal

Les portes de la citadelle s’ouvrent sur l’ancienne place d’armes où la statue d’Alphonse Ier est à l’honneur au milieu des pins.

Les portes de la citadelle s’ouvrent sur l’ancienne place d’armes où la statue d’Alphonse Ier est à l’honneur au milieu des pins.

La vue sur la ville est époustouflante.

La vue sur la ville est époustouflante.

On longe les murailles et l’ancien palais royal en passant par ce que les lisboètes appellent le jardin romantique, puis on arrive au château.

On longe les murailles et l’ancien palais royal en passant par ce que les lisboètes appellent le jardin romantique, puis on arrive au château.

Le château aux murs crénelés a conservé 11 de ses 18 tours, parmi lesquelles le donjon, utilisé comme poste de commandement, la tour d’Ulysse, du Trésor ou des Archives, la tour du Palais, la tour de la Citerne et la tour Saint-Laurent en contrebas.

Le château aux murs crénelés a conservé 11 de ses 18 tours, parmi lesquelles le donjon, utilisé comme poste de commandement, la tour d’Ulysse, du Trésor ou des Archives, la tour du Palais, la tour de la Citerne et la tour Saint-Laurent en contrebas.

Des escaliers permettent aux visiteurs d’emprunter le chemin de garde qui suit les murailles.

Des escaliers permettent aux visiteurs d’emprunter le chemin de garde qui suit les murailles.

Il relie entre elles les différentes tours.

Il relie entre elles les différentes tours.

La tour du Palais, ainsi nommée en raison de sa proximité avec l’ancien palais auquel elle était probablement reliée.

La tour du Palais, ainsi nommée en raison de sa proximité avec l’ancien palais auquel elle était probablement reliée.

La tour de la Citerne, possédant un réservoir qui recueille l’eau de pluie.

La tour de la Citerne, possédant un réservoir qui recueille l’eau de pluie.

Le donjon, pièce maitresse du château. L’étendard royal y était hissé. Le premier observatoire géodésique de Lisbonne y fut installé au XVIIIe siècle.

Le donjon, pièce maitresse du château. L’étendard royal y était hissé. Le premier observatoire géodésique de Lisbonne y fut installé au XVIIIe siècle.

Le rempart nord qui mène au site archéologique passe par la porte Moniz. Le site montre les restes du quartier administratif et résidentiel maure du XIIe siècle, le palais des comtes de Saint-Jacques, résidence de l’évêque de Lisbonne bâti entre le XIIe et le XVe siècle, puis remanié au XVIIIe siècle, et les vestiges d’un habitat du VIIe siècle avant notre ère, village fortifié utilisé jusqu’au IIIe siècle.

Le rempart nord qui mène au site archéologique passe par la porte Moniz. Le site montre les restes du quartier administratif et résidentiel maure du XIIe siècle, le palais des comtes de Saint-Jacques, résidence de l’évêque de Lisbonne bâti entre le XIIe et le XVe siècle, puis remanié au XVIIIe siècle, et les vestiges d’un habitat du VIIe siècle avant notre ère, village fortifié utilisé jusqu’au IIIe siècle.

La tour de Belém

La tour de Belém fut construite sur un ilot près des bords du Tage entre 1515 et 1521 par le roi Manuel 1er du Portugal qui voulait protéger l’entrée du port de Lisbonne.

La tour de Belém fut construite sur un ilot près des bords du Tage entre 1515 et 1521 par le roi Manuel 1er du Portugal qui voulait protéger l’entrée du port de Lisbonne.

L’architecte militaire Francisco de Arruda, ayant déjà élevé des forteresses sur les terres portugaises du Maroc, fut influencé par l’art mauresque.

L’architecte militaire Francisco de Arruda, ayant déjà élevé des forteresses sur les terres portugaises du Maroc, fut influencé par l’art mauresque.

Elle n’a rien d’un lieu sacré, mais elle est emblématique de la ville.

Elle n’a rien d’un lieu sacré, mais elle est emblématique de la ville.

Le couvent des Carmes

Historique

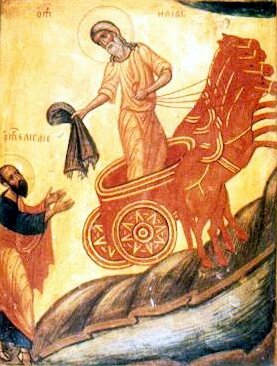

L’Ordre du Carmel, créé en Palestine et installé sur le mont Carmel au XIIe siècle, fut d’abord érémitique. Il devint mendiant et monastique quand ses membres vinrent se réfugier en Europe à la fin du XIIIe siècle. C’est le seul ordre monastique ayant un prophète, Elie, comme père spirituel.

L’Ordre du Carmel, créé en Palestine et installé sur le mont Carmel au XIIe siècle, fut d’abord érémitique. Il devint mendiant et monastique quand ses membres vinrent se réfugier en Europe à la fin du XIIIe siècle. C’est le seul ordre monastique ayant un prophète, Elie, comme père spirituel.

Situé sur la colline qui domine le quartier du Rossio (nom historique de la place Don Pedro IV), le couvent des Carmes de Lisbonne fut construit dans le style gothique au XIVe siècle.

Situé sur la colline qui domine le quartier du Rossio (nom historique de la place Don Pedro IV), le couvent des Carmes de Lisbonne fut construit dans le style gothique au XIVe siècle.

La première pierre fut posée en 1389 par le commanditaire, Don Nuno Álvares Pereira (grand connétable du Portugal, canonisé par le pape Benoît XVI en 2009 et devenu le saint patron de l'infanterie portugaise), pour célebrer la victoire d’Aljubarrota contre la Castille.

La première pierre fut posée en 1389 par le commanditaire, Don Nuno Álvares Pereira (grand connétable du Portugal, canonisé par le pape Benoît XVI en 2009 et devenu le saint patron de l'infanterie portugaise), pour célebrer la victoire d’Aljubarrota contre la Castille.

Par deux fois les fondations, faites dans un terrain sablonneux, s’écroulèrent. Les premiers Carmes s’installèrent finalement en 1392. Don Nuno, après la mort de sa femme et de sa fille, entra au couvent sous le nom de Frère Nuno de Santa-Maria.

Par deux fois les fondations, faites dans un terrain sablonneux, s’écroulèrent. Les premiers Carmes s’installèrent finalement en 1392. Don Nuno, après la mort de sa femme et de sa fille, entra au couvent sous le nom de Frère Nuno de Santa-Maria.

Le couvent fut terminé vers 1423. L’église des Carmes devint la principale église gothique de Lisbonne, concurrençant la cathédrale. Au début du XVIe siècle, 70 moines y vivaient. En 1531, un tremblement de terre l’endommagea. La maison du chapitre, la bibliothèque et le réfectoire furent reconstruits, ainsi qu’un deuxième cloitre.

Le couvent fut terminé vers 1423. L’église des Carmes devint la principale église gothique de Lisbonne, concurrençant la cathédrale. Au début du XVIe siècle, 70 moines y vivaient. En 1531, un tremblement de terre l’endommagea. La maison du chapitre, la bibliothèque et le réfectoire furent reconstruits, ainsi qu’un deuxième cloitre.

Mais le pire allait arriver. Le couvent fut en grande partie détruit par le séisme de 1755. La nef et le transept perdirent leur toit, la bibliothèque de plus de 5 000 volumes partit en fumée dans l’incendie qui s’en suivit. En 1558, une nouvelle chapelle fut construite et les religieux purent se réinstaller. Au début du XIXe siècle, une aile du couvent fut reconstruite dans le style néo-gothique.

Mais le pire allait arriver. Le couvent fut en grande partie détruit par le séisme de 1755. La nef et le transept perdirent leur toit, la bibliothèque de plus de 5 000 volumes partit en fumée dans l’incendie qui s’en suivit. En 1558, une nouvelle chapelle fut construite et les religieux purent se réinstaller. Au début du XIXe siècle, une aile du couvent fut reconstruite dans le style néo-gothique.

En 1833, un régiment d’infanterie occupa une partie des bâtiments, puis, en 1834, les moines quittèrent les lieux. Les ruines de l’église faillirent laisser la place à un belvédère ou à des bains publics en 1860, mais en 1864, elles devinrent la propriété de l’Association Royale des Architectes et Archéologues Portugais qui y installa son siège.

En 1833, un régiment d’infanterie occupa une partie des bâtiments, puis, en 1834, les moines quittèrent les lieux. Les ruines de l’église faillirent laisser la place à un belvédère ou à des bains publics en 1860, mais en 1864, elles devinrent la propriété de l’Association Royale des Architectes et Archéologues Portugais qui y installa son siège.

C’est en 1866 que débuta la collection des antiquités qui allaient prendre place dans le chœur réhabilité, futur musée archéologique du Carmo.

C’est en 1866 que débuta la collection des antiquités qui allaient prendre place dans le chœur réhabilité, futur musée archéologique du Carmo.

La nef resta en ruine, répondant au goût de l’époque pour le romantisme.

La nef resta en ruine, répondant au goût de l’époque pour le romantisme.

Ce fut dans la caserne du Carmo, siège du commandement général de la gendarmerie nationale portugaise, que se réfugia le président du conseil de l'Estado Novo, Marcelo Caetano, pendant la révolution des Œillets en 1974. L'encerclement de la caserne fut conduit par le capitaine Salgueiro Maia. Cet acte débuta le mouvement d’une partie de l’armée, avec le soutien du peuple, qui renversa la dictature et mit en place la démocratisation du pays.

Ce fut dans la caserne du Carmo, siège du commandement général de la gendarmerie nationale portugaise, que se réfugia le président du conseil de l'Estado Novo, Marcelo Caetano, pendant la révolution des Œillets en 1974. L'encerclement de la caserne fut conduit par le capitaine Salgueiro Maia. Cet acte débuta le mouvement d’une partie de l’armée, avec le soutien du peuple, qui renversa la dictature et mit en place la démocratisation du pays.

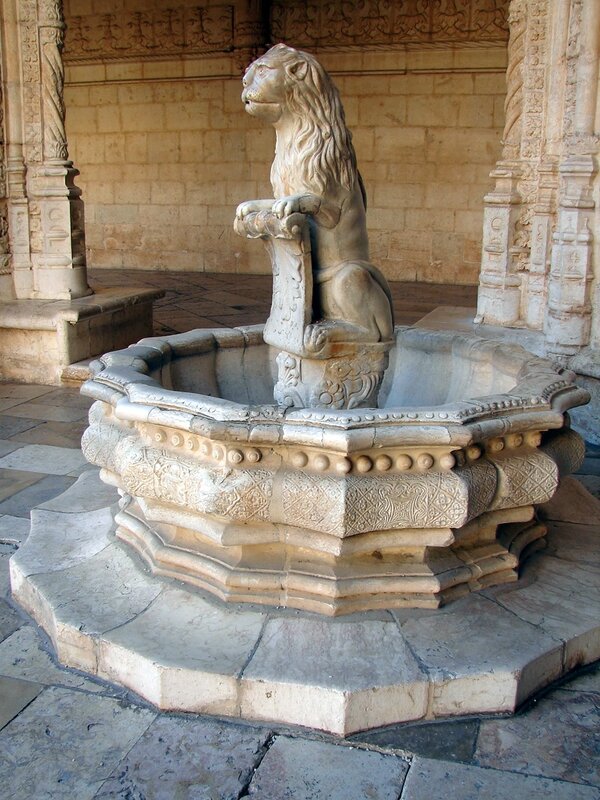

Sur la place en face du couvent, la fontaine du Carmo, conçue au XVIIIe siècle par Ângelo Belasco, est décorée par quatre dauphins.

Sur la place en face du couvent, la fontaine du Carmo, conçue au XVIIIe siècle par Ângelo Belasco, est décorée par quatre dauphins.

Description

L’église fut conçue sur un plan en croix latine, avec 3 nefs, des transepts saillants, une abside polygonale à 4 absidioles en quinconce. Elle mesure 72m de longueur.

La façade tripartite ouest, annonçant les trois nefs, est percée d’un portail à archivoltes possédant des chapiteaux sculptés.

La façade tripartite ouest, annonçant les trois nefs, est percée d’un portail à archivoltes possédant des chapiteaux sculptés.

La rosace fut détruite par le séisme.

La rosace fut détruite par le séisme.

Le portail ogival est composé de sept archivoltes. Les piédroits se terminent en chapiteaux sculptés de figurines et de feuillages.

Le portail ogival est composé de sept archivoltes. Les piédroits se terminent en chapiteaux sculptés de figurines et de feuillages.

Cinq arcs boutants furent ajoutés en 1399 à la façade sud de l'église, afin de consolider les fondations ébranlées.

Cinq arcs boutants furent ajoutés en 1399 à la façade sud de l'église, afin de consolider les fondations ébranlées.

Le toit de la nef n’existe plus, mais il reste de beaux arcs boutants en ogive.La partie comprenant le chœur et l’ancienne sacristie, côté nord, fut fermée. Elle contient à l’heure actuelle le musée archéologique.

Le toit de la nef n’existe plus, mais il reste de beaux arcs boutants en ogive.La partie comprenant le chœur et l’ancienne sacristie, côté nord, fut fermée. Elle contient à l’heure actuelle le musée archéologique.

Le musée des Carmes

L’intérieur de l’ancienne église contient des pièces d’édifices ruinés lors du séisme, des fonts baptismaux du XVIe siècle,

L’intérieur de l’ancienne église contient des pièces d’édifices ruinés lors du séisme, des fonts baptismaux du XVIe siècle,

la statue de Jean Népomucène, saint patron des bateliers, des flotteurs de bois, des meuniers, protecteur des ponts.

la statue de Jean Népomucène, saint patron des bateliers, des flotteurs de bois, des meuniers, protecteur des ponts.

A l'entrée du musée on trouve une pierre, gravée de lettres gothiques, informant les visiteurs que le pape Clément VII (autrement dit Jules de Médicis, pape de 1523 à 1534) accorda 40 jours d'indulgence à tout fidèle chrétien ayant visité cette église. Ouf…merci Jules, toujours ça de gagné.

A l'entrée du musée on trouve une pierre, gravée de lettres gothiques, informant les visiteurs que le pape Clément VII (autrement dit Jules de Médicis, pape de 1523 à 1534) accorda 40 jours d'indulgence à tout fidèle chrétien ayant visité cette église. Ouf…merci Jules, toujours ça de gagné.

Fondé en 1864, le musée propose au public une collection, pas immense, mais intéressante, de pièces retraçant l’histoire de Lisbonne du Paléolithique à la fin du Moyen-âge.

Fondé en 1864, le musée propose au public une collection, pas immense, mais intéressante, de pièces retraçant l’histoire de Lisbonne du Paléolithique à la fin du Moyen-âge.

Dans le chœur, des sarcophages, comme celui, datant de la période romaine (IIIe siècle), dit des Muses.

Dans le chœur, des sarcophages, comme celui, datant de la période romaine (IIIe siècle), dit des Muses.

Le tombeau du roi Ferdinand Ier de Portugal (1367-1383), issu des comtes de Bourgogne, occupe la partie centrale. De nombreux éléments liés à l’alchimie sont sculptés dans la pierre : le laboratoire et ses récipients, l’union des contraires, etc. Ferdinand, petit cachotier…

Le tombeau du roi Ferdinand Ier de Portugal (1367-1383), issu des comtes de Bourgogne, occupe la partie centrale. De nombreux éléments liés à l’alchimie sont sculptés dans la pierre : le laboratoire et ses récipients, l’union des contraires, etc. Ferdinand, petit cachotier…

La frise des lions, bel exemple de l’art mauresque du Portugal au IXe siècle. Des stèles funéraires du XIIIe siècle.

La frise des lions, bel exemple de l’art mauresque du Portugal au IXe siècle. Des stèles funéraires du XIIIe siècle.

Une statue en pierre que l’on pense être celle d’Alphonse Ier.

Une statue en pierre que l’on pense être celle d’Alphonse Ier.

Sur la gauche, on entre dans une pièce dédiée à deux archéologues portugais du XIXe siècle, Possidónio da Silva et Conde S. Januário, qui ont offert au musée un sarcophage égyptien de la dynastie ptolémaïque

Sur la gauche, on entre dans une pièce dédiée à deux archéologues portugais du XIXe siècle, Possidónio da Silva et Conde S. Januário, qui ont offert au musée un sarcophage égyptien de la dynastie ptolémaïque

et deux momies incas (un garçon et une fille) provenant du Pérou ainsi que des objets aztèques.

et deux momies incas (un garçon et une fille) provenant du Pérou ainsi que des objets aztèques.

Plus loin, les statues des évangélistes du XVIIIe siècle ayant appartenu à l’église des Carmes.

Plus loin, les statues des évangélistes du XVIIIe siècle ayant appartenu à l’église des Carmes.

Au milieu d’une autre pièce, la maquette de ce que fut le couvent.

Au milieu d’une autre pièce, la maquette de ce que fut le couvent.

Un saint Antoine du XVe siècle.

Un saint Antoine du XVe siècle.

Une stèle dédiée à un héros indien datée du Xe siècle.

Une stèle dédiée à un héros indien datée du Xe siècle.

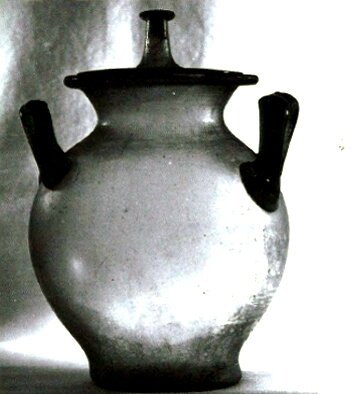

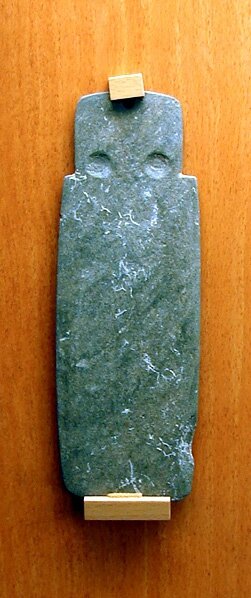

Mais la partie la plus intéressante à mes yeux sera celle de droite. Il y a là des pièces datant du Paléolithique et du Néolithique, provenant d’un site à environ 50 km au nord de Lisbonne, près d'Azambuja, appelé Vila nova de são Pedro.

Mais la partie la plus intéressante à mes yeux sera celle de droite. Il y a là des pièces datant du Paléolithique et du Néolithique, provenant d’un site à environ 50 km au nord de Lisbonne, près d'Azambuja, appelé Vila nova de são Pedro.

Les pièces s’échelonnent entre – 3 500 et – 1 500 avant notre ère. Certaines des céramiques retrouvées ressemblent fortement aux artéfacts retrouvés sur les poteries d’Unstan Ware.

Les pièces s’échelonnent entre – 3 500 et – 1 500 avant notre ère. Certaines des céramiques retrouvées ressemblent fortement aux artéfacts retrouvés sur les poteries d’Unstan Ware.

Ce qu’ils appellent des « objets rituels » (ça c’est quand ils ne savent pas à quoi ça sert), et les représentations en poterie d’ « idoles cornues »,

Ce qu’ils appellent des « objets rituels » (ça c’est quand ils ne savent pas à quoi ça sert), et les représentations en poterie d’ « idoles cornues »,

ou celles d’idoles tout court gravées sur des plaques de schiste ou sculptées dans l’os. L’idole allongée pourrait même être comparée à la Vénus des Orcades.

ou celles d’idoles tout court gravées sur des plaques de schiste ou sculptées dans l’os. L’idole allongée pourrait même être comparée à la Vénus des Orcades.

Les objets décoratifs et les bijoux ne dénoteraient pas dans un intérieur contemporain, ou aux étals de nos marchés, vous ne trouvez pas ?

Les objets décoratifs et les bijoux ne dénoteraient pas dans un intérieur contemporain, ou aux étals de nos marchés, vous ne trouvez pas ?

Le site de fouilles a même été reconstitué sur maquette. On voit bien la triple enceinte protectrice.

Le site de fouilles a même été reconstitué sur maquette. On voit bien la triple enceinte protectrice.

Bois-Sainte-Marie, historique

Le village de Bois-Sainte-Marie se construisit sur une ancienne route gauloise. Il semblerait qu’une prieurale bénédictine, située sur la pente de la colline, fut construite dès l’époque carolingienne, mais ce n’est qu’en 974 puis en 998 que le village apparaît dans une charte clunisienne en tant que Sancta Mari de Boscum.

Le village de Bois-Sainte-Marie se construisit sur une ancienne route gauloise. Il semblerait qu’une prieurale bénédictine, située sur la pente de la colline, fut construite dès l’époque carolingienne, mais ce n’est qu’en 974 puis en 998 que le village apparaît dans une charte clunisienne en tant que Sancta Mari de Boscum.

La population augmentant, une église paroissiale, financée par le vicomte de Dun, fut bâtie en grès jaune au sommet de la colline au XIIe siècle, sous le vocable de la nativité de la sainte Vierge. Bois-Sainte-Marie devint alors le siège d’un archiprêtré de 32 paroisses du diocèse d’Autun.

La population augmentant, une église paroissiale, financée par le vicomte de Dun, fut bâtie en grès jaune au sommet de la colline au XIIe siècle, sous le vocable de la nativité de la sainte Vierge. Bois-Sainte-Marie devint alors le siège d’un archiprêtré de 32 paroisses du diocèse d’Autun.

Le village fortifié, siège d'une châtellenie royale où les comtes de Mâcon battaient monnaie et où un prévôt rendait justice, prit de l’importance après 1181, quand la population de la proche citadelle de Dun, détruite par Philippe-Auguste lors de la guerre qu’il mena contre le vicomte de Mâcon suite à une plainte de l’abbé Pierre de Cluny, y vint se réfugier.

Le village fortifié, siège d'une châtellenie royale où les comtes de Mâcon battaient monnaie et où un prévôt rendait justice, prit de l’importance après 1181, quand la population de la proche citadelle de Dun, détruite par Philippe-Auguste lors de la guerre qu’il mena contre le vicomte de Mâcon suite à une plainte de l’abbé Pierre de Cluny, y vint se réfugier.

Bois-Sainte-Marie devint possession royale en 1239 et Louis IX, dit Saint-Louis, y demeura en 1245 lors du voyage qu’il fit à Cluny pour y rencontrer le pape Innocent IV. C’était un bourg important, au carrefour de plusieurs régions, organisant des foires réputées. Il fut saccagé durant les guerres de Religion, en 1420 par les Armagnacs puis en 1567 par les Calvinistes : l’église fut incendiée et le prieuré détruit. La ville voisine, La Clayette, organisa alors les foires, et doucement Bois-Sainte-marie périclita.

Bois-Sainte-Marie devint possession royale en 1239 et Louis IX, dit Saint-Louis, y demeura en 1245 lors du voyage qu’il fit à Cluny pour y rencontrer le pape Innocent IV. C’était un bourg important, au carrefour de plusieurs régions, organisant des foires réputées. Il fut saccagé durant les guerres de Religion, en 1420 par les Armagnacs puis en 1567 par les Calvinistes : l’église fut incendiée et le prieuré détruit. La ville voisine, La Clayette, organisa alors les foires, et doucement Bois-Sainte-marie périclita.

Au XVIIe siècle l’église était presque en ruine, la voûte du bas-côté nord en grande partie effondrée. Il faudra attendre 1845 pour que les Monuments Historiques commencent à s’en occuper et l’architecte Eugène Millet, élève de Viollet-le-Duc, commença la restauration en 1849. Un nouveau perron fut ajouté ainsi qu’une tour carrée d’accès au clocher (lui-même reconstitué), les piliers furent consolidés, certains chapiteaux refaits à l’identique, les murs du côté nord (où fut ouverte une porte) et du déambulatoire remontés.

Au XVIIe siècle l’église était presque en ruine, la voûte du bas-côté nord en grande partie effondrée. Il faudra attendre 1845 pour que les Monuments Historiques commencent à s’en occuper et l’architecte Eugène Millet, élève de Viollet-le-Duc, commença la restauration en 1849. Un nouveau perron fut ajouté ainsi qu’une tour carrée d’accès au clocher (lui-même reconstitué), les piliers furent consolidés, certains chapiteaux refaits à l’identique, les murs du côté nord (où fut ouverte une porte) et du déambulatoire remontés.

http://association-egliseboisstemarie.org/

http://www.bourgogneromane.com/edifices/boisstemarie.htm

http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=71041_1

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois-Sainte-Marie

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F116167.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F43%2F137895%2F23065843_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F51%2F137895%2F5936798_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F37%2F137895%2F5493907_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F09%2F137895%2F6464861_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F137895%2F4447706_o.)