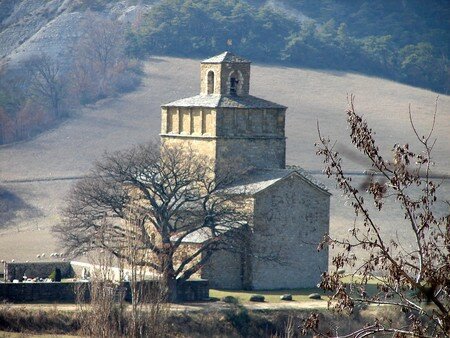

L'église Saint Restitut

Saint-restitut, habité depuis le néolithique, vit se succéder d'abord les Ligures et les Celtes. Parmi eux, les Tricastres ou Tricastins qui signifie en celte "Pays de la Pierre Blanche".

Saint-restitut, habité depuis le néolithique, vit se succéder d'abord les Ligures et les Celtes. Parmi eux, les Tricastres ou Tricastins qui signifie en celte "Pays de la Pierre Blanche".

Au Moyen-Age, le village est cité dans les actes de la précaire de l'an 993 et en 1108.

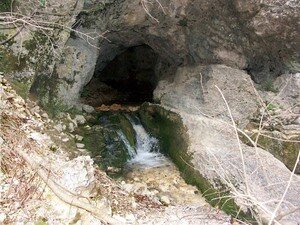

En 1449, Louis XI encore dauphin vînt en pèlerinage au tombeau de Saint-Restitut. Il laissa des présents d'une grande richesse. Le village était réputé pour sa source miraculeuse censée guérir les maladies des yeux.

Avant la Révolution, le village était une terre épiscopale dépendant directement de l'évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il fut, probablement comme Saint-Paul-Trois-Châteaux, anciennement romain.

Il était dit au Moyen Age, que le saint qui donna son nom à Saint-Restitut fût l'aveugle-né de l'évangile dont le Christ ouvrit les yeux et qui, en souvenir du miracle, prit le nom de Restitut : RESTITUTUS EST EI VISUS. Les juifs haineux le déposèrent; avec Lazare, Madeleine, Marthe, Trophime et d'autres disciples du christ sur un esquif sans rame ni voile destiné à s'engloutir dans la mer. Mais Dieu guida la frêle embarcation vers la Provence, jusqu'au bord de la cité d'Arles. De là Saint Restitut gagna le désert; ensuite, il devint évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Il était dit au Moyen Age, que le saint qui donna son nom à Saint-Restitut fût l'aveugle-né de l'évangile dont le Christ ouvrit les yeux et qui, en souvenir du miracle, prit le nom de Restitut : RESTITUTUS EST EI VISUS. Les juifs haineux le déposèrent; avec Lazare, Madeleine, Marthe, Trophime et d'autres disciples du christ sur un esquif sans rame ni voile destiné à s'engloutir dans la mer. Mais Dieu guida la frêle embarcation vers la Provence, jusqu'au bord de la cité d'Arles. De là Saint Restitut gagna le désert; ensuite, il devint évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux.

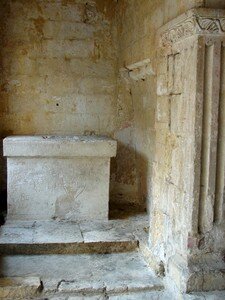

Saint Restitut fut sans doute l'un des premiers évêques du Tricastin. Il est à peu près certain que, primitivement, le corps du saint reposait dans la crypte de la tour dite pour cela "funéraire". En 1249, l'évêque Laurent lui fit construire un magnifique sépulcre de marbre.

Saint Restitut fut sans doute l'un des premiers évêques du Tricastin. Il est à peu près certain que, primitivement, le corps du saint reposait dans la crypte de la tour dite pour cela "funéraire". En 1249, l'évêque Laurent lui fit construire un magnifique sépulcre de marbre.

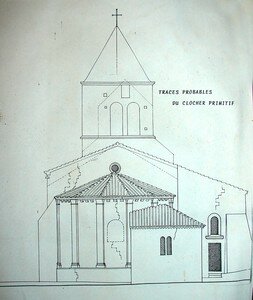

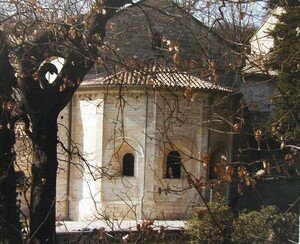

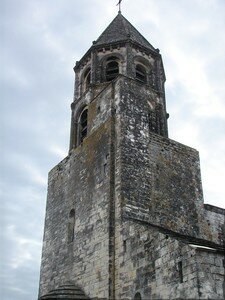

Quelle que soit la date de son épiscopat, l'antiquité de son culte et d'une église où l'on priait n'est pas douteuse. La tour serait, elle-même, antérieure. En effet, on constate un manque d'unité dans la construction. Les faibles parties remonteraient au Xe siècle, alors que la construction en coupole des parties supérieures serait contemporaine de l'église. La preuve évidente de son antériorité réside dans le fait que la frise sculptée sur ses quatre faces est masquée aux angles du côté est par l'église qui s'y est adjointe.

Quelle que soit la date de son épiscopat, l'antiquité de son culte et d'une église où l'on priait n'est pas douteuse. La tour serait, elle-même, antérieure. En effet, on constate un manque d'unité dans la construction. Les faibles parties remonteraient au Xe siècle, alors que la construction en coupole des parties supérieures serait contemporaine de l'église. La preuve évidente de son antériorité réside dans le fait que la frise sculptée sur ses quatre faces est masquée aux angles du côté est par l'église qui s'y est adjointe.

L'église reçut l'illustre visite de Louis XI, grand amateur de pèlerinage qui laissa des présents d'une grande richesse. Elle fut classée monument historique en mai 1840 sur les instances de Prosper Mérimée.

D'après une très curieuse légende du saint, conservée par deux manuscrits du XVe siècle, elle a le charme et l'anachronisme de la légende dorée. Voici les origines de l'église de Saint-Restitut : le caveau aurait contenu le corps de l’aveugle-né guéri par Jésus-Christ, qui aurait changé son nom de Sidoine en celui de Restitut et serait devenu évêque de Saint-Paul.

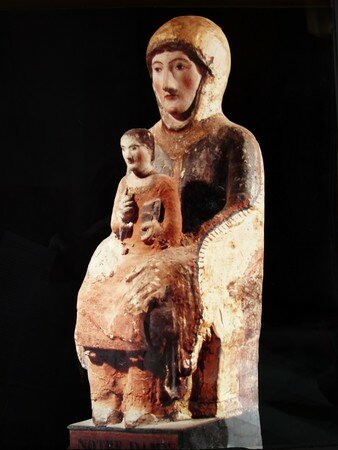

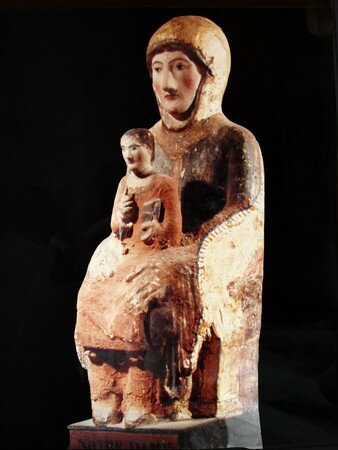

D'après une très curieuse légende du saint, conservée par deux manuscrits du XVe siècle, elle a le charme et l'anachronisme de la légende dorée. Voici les origines de l'église de Saint-Restitut : le caveau aurait contenu le corps de l’aveugle-né guéri par Jésus-Christ, qui aurait changé son nom de Sidoine en celui de Restitut et serait devenu évêque de Saint-Paul. L'évêque de Trois-Châteaux avait multiplié les merveilles parmi son peuple. Or il apprit que, sur la montagne, à Longueville, beaucoup ne croyait pas au Christ. Il y alla et triompha de l'incrédulité en restituant un oeil à un pauvre homme, et resta là, prêchant, confessant, pendant de longues années, comme s'il y avait son siège épiscopal. Il y édifia une église en l'honneur de la vierge.

L'évêque de Trois-Châteaux avait multiplié les merveilles parmi son peuple. Or il apprit que, sur la montagne, à Longueville, beaucoup ne croyait pas au Christ. Il y alla et triompha de l'incrédulité en restituant un oeil à un pauvre homme, et resta là, prêchant, confessant, pendant de longues années, comme s'il y avait son siège épiscopal. Il y édifia une église en l'honneur de la vierge.

Près de celle-ci coulait une fontaine semblable à celle de Siloé où ses yeux avaient vu. Des foules de malades, qui s'y lavaient les yeux, étaient guéris. Puis, Restitut décida de bâtir une autre église reliée à l'église de la vierge : CONJUNCTAMQUE COLLATERATAM; il en traça, lui-même, les dimensions. Après bien des jours, il entreprit un dévot pèlerinage à Rome.

Près de celle-ci coulait une fontaine semblable à celle de Siloé où ses yeux avaient vu. Des foules de malades, qui s'y lavaient les yeux, étaient guéris. Puis, Restitut décida de bâtir une autre église reliée à l'église de la vierge : CONJUNCTAMQUE COLLATERATAM; il en traça, lui-même, les dimensions. Après bien des jours, il entreprit un dévot pèlerinage à Rome.

Chemin faisant, il convertit la ville entière d'Albe et il y mourut. Il avait prescrit à ses serviteurs de ramener son corps en Gaule et de lui donner la sépulture non loin de sa ville épiscopale, à l'orient, là où il avait ordonné de construire une église et marqué les dimensions qu'elle aurait.

Ce qui eut lieu. Le corps du saint fût inhumé dans l'église qu'il n'avait pu achever de son vivant et que, mort, il termina au milieu du resplendissement des miracles". Ainsi, à la fin du Moyen Age, on expliquait par ce texte l'histoire du village et par là même on datait l'église et la tour de Saint-Restitut.

Ce qui eut lieu. Le corps du saint fût inhumé dans l'église qu'il n'avait pu achever de son vivant et que, mort, il termina au milieu du resplendissement des miracles". Ainsi, à la fin du Moyen Age, on expliquait par ce texte l'histoire du village et par là même on datait l'église et la tour de Saint-Restitut.

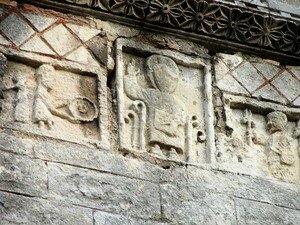

Mais la date de la fondation de la chapelle soulève un problème des plus complexes sur lequel les archéologues sont loin d’être d’accord et la date soit du IVème au VIème siècle, soit au IXème, soit encore pour le XIIème. La signification des figures composant la frise qui s’étend sur ses façades est également très controversée. On y remarque notamment un âne jouant du violon, le basilic des anciens, animal hybride ayant le corps d’un coq et la queue d’un reptile.

Mais la date de la fondation de la chapelle soulève un problème des plus complexes sur lequel les archéologues sont loin d’être d’accord et la date soit du IVème au VIème siècle, soit au IXème, soit encore pour le XIIème. La signification des figures composant la frise qui s’étend sur ses façades est également très controversée. On y remarque notamment un âne jouant du violon, le basilic des anciens, animal hybride ayant le corps d’un coq et la queue d’un reptile.

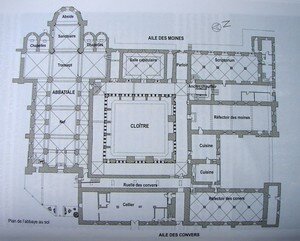

L'église

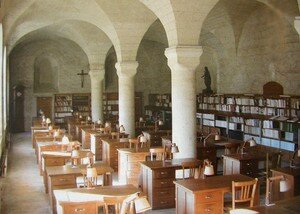

Nous avons des renseignements plus historiques sur l'église. La date de 1249 marquant l'édification du tombeau. La présence, vraisemblablement, des sculpteurs du chantier de la nef de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux, donne à attribuer la construction de l'abside au dernier tiers ou quart du XIIe siècle, et établit l'antériorité relative des diverses étapes d'édification de la nef. Dans l'escalier, nous lisons une fois : MAISTER; ce qui désigne sans doute le "maître d'oeuvre", prédécesseur probable de "maître" Giraud de Clermont qui, en 1249, édifia le tombeau de Saint-Restitut. Nous avons également un autre manuscrit sur le saint datant du XIe siècle, conservé à la bibliothèque nationale.

Nous avons des renseignements plus historiques sur l'église. La date de 1249 marquant l'édification du tombeau. La présence, vraisemblablement, des sculpteurs du chantier de la nef de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux, donne à attribuer la construction de l'abside au dernier tiers ou quart du XIIe siècle, et établit l'antériorité relative des diverses étapes d'édification de la nef. Dans l'escalier, nous lisons une fois : MAISTER; ce qui désigne sans doute le "maître d'oeuvre", prédécesseur probable de "maître" Giraud de Clermont qui, en 1249, édifia le tombeau de Saint-Restitut. Nous avons également un autre manuscrit sur le saint datant du XIe siècle, conservé à la bibliothèque nationale.

Enfin deux inscriptions, la première trouvée en nivelant la place de l'église - ancien cimetière - et encastrée sur les parois intérieures du porche, rappellent des obits ou fondations de messes. Celle à gauche du chapiteau à têtes barbues marque l'obit du prêtre Arnaud; elle pourrait être du XIe siècle, et à droite l'obit du chevalier Ricard. La deuxième inscription, des plus importantes, avait été découverte en 1844 parmi les décombres du tombeau du saint. C'est une plaque de marbre blanc, malheureusement mutilée, portant la date de 549 mentionnant la mort d'un enfant régénéré par l'eau du baptême. Par conséquent, au milieu du VIe siècle une église existait. Mais elle fut probablement détruite.

Enfin deux inscriptions, la première trouvée en nivelant la place de l'église - ancien cimetière - et encastrée sur les parois intérieures du porche, rappellent des obits ou fondations de messes. Celle à gauche du chapiteau à têtes barbues marque l'obit du prêtre Arnaud; elle pourrait être du XIe siècle, et à droite l'obit du chevalier Ricard. La deuxième inscription, des plus importantes, avait été découverte en 1844 parmi les décombres du tombeau du saint. C'est une plaque de marbre blanc, malheureusement mutilée, portant la date de 549 mentionnant la mort d'un enfant régénéré par l'eau du baptême. Par conséquent, au milieu du VIe siècle une église existait. Mais elle fut probablement détruite.

L'église actuelle, au cours des siècles, a dû subir des transformations sans compter les intempéries ainsi que la "lèpre de la pierre". En 1840, MM. Chevillet et Epailly, architectes de Valence, rédigèrent à l'occasion un mémoire sur l'état du monument. Les travaux de restauration furent confiés à l'architecte Charles Questel - déjà restaurateur de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux -.

L'église actuelle, au cours des siècles, a dû subir des transformations sans compter les intempéries ainsi que la "lèpre de la pierre". En 1840, MM. Chevillet et Epailly, architectes de Valence, rédigèrent à l'occasion un mémoire sur l'état du monument. Les travaux de restauration furent confiés à l'architecte Charles Questel - déjà restaurateur de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux -.

Nous n'allons pas énumérer toutes les interventions mais nous pouvons noter la restauration de : la toiture, les colonnes, les corniches, les ouvertures du fond de l'abside, le porche, la crypte qui devint chapelle des fonds baptismaux; ainsi que le rajout des vitraux du choeur. De cette même époque datent les fouilles au nom de l'évêque de Valence, le chanoine Canon, curé de Saint-Paul-Trois-Châteaux en 1844.

Nous n'allons pas énumérer toutes les interventions mais nous pouvons noter la restauration de : la toiture, les colonnes, les corniches, les ouvertures du fond de l'abside, le porche, la crypte qui devint chapelle des fonds baptismaux; ainsi que le rajout des vitraux du choeur. De cette même époque datent les fouilles au nom de l'évêque de Valence, le chanoine Canon, curé de Saint-Paul-Trois-Châteaux en 1844.

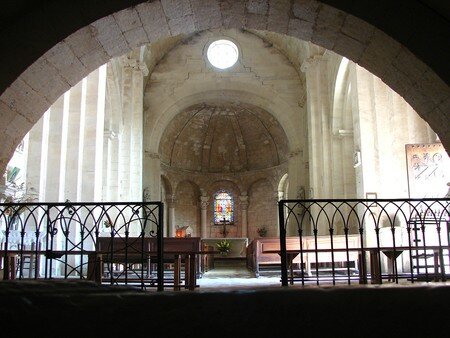

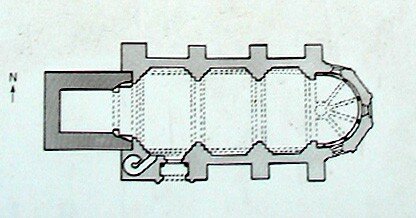

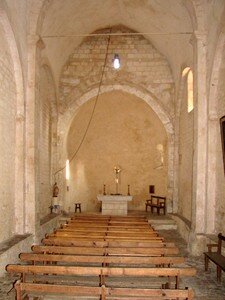

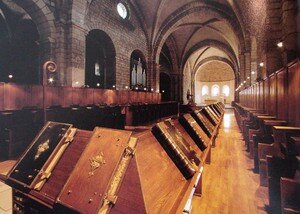

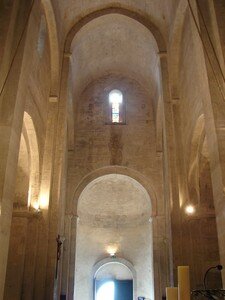

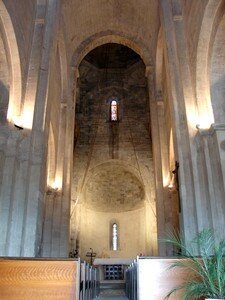

Le corps central se compose d'une nef divisée en trois travées et d'un choeur avec abside semi-circulaire à l'intérieur et pentagonale à l'extérieur. Parfaitement orientée, elle mesure 22,40 mètres sur 9,10 mètres et s'élève jusqu'à 12,50 mètres. Elle est construite en appareil moyen et régulier avec pas ou peu de tâcherons contrairement à celle de Saint-Paul-Trois-Châteaux. La voûte est en berceau brisé comme la plupart des églises de style roman provençal. Le chevet, dont l'arc de triomphe est surbaissé, conserve une voûte en cul-de-four, décorée de quatre bandeaux plats et bordée d'un cordon avec palmettes. Les colonnes sont décorées de feuillage et de volutes avec un abaque très développé orné de moulures ou feuilles.

Le corps central se compose d'une nef divisée en trois travées et d'un choeur avec abside semi-circulaire à l'intérieur et pentagonale à l'extérieur. Parfaitement orientée, elle mesure 22,40 mètres sur 9,10 mètres et s'élève jusqu'à 12,50 mètres. Elle est construite en appareil moyen et régulier avec pas ou peu de tâcherons contrairement à celle de Saint-Paul-Trois-Châteaux. La voûte est en berceau brisé comme la plupart des églises de style roman provençal. Le chevet, dont l'arc de triomphe est surbaissé, conserve une voûte en cul-de-four, décorée de quatre bandeaux plats et bordée d'un cordon avec palmettes. Les colonnes sont décorées de feuillage et de volutes avec un abaque très développé orné de moulures ou feuilles.

Deux d'entre elles montrent aux angles des masques humains. Les murs latéraux de la nef accueillent de grandes arcades à ressaut. Leurs impostes sont moulurés sauf le premier du côté nord qui est orné de feuilles d'acanthes ou rangs de perles, oves et canaux arrondis. On ne peut s'empêcher de constater une influence antique très forte se manifestant par un décor végétal abondant. Deux baies et oculus éclairent l'édifice sur le mur de l'abside et le mur sud.

Deux d'entre elles montrent aux angles des masques humains. Les murs latéraux de la nef accueillent de grandes arcades à ressaut. Leurs impostes sont moulurés sauf le premier du côté nord qui est orné de feuilles d'acanthes ou rangs de perles, oves et canaux arrondis. On ne peut s'empêcher de constater une influence antique très forte se manifestant par un décor végétal abondant. Deux baies et oculus éclairent l'édifice sur le mur de l'abside et le mur sud.

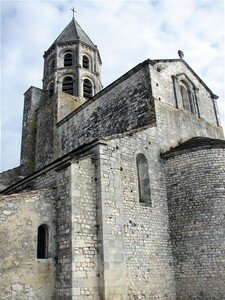

A l'extérieur, l'édifice est renforcé par des contreforts. Le mur nord, sans couverture, donne l'impression d'une forteresse. Contre la paroi méridionale une autre tour plus petite, construite en même temps que l'église, renfermant l'escalier à vis qui conduit au premier étage de la tour et au clocher.

A l'extérieur, l'édifice est renforcé par des contreforts. Le mur nord, sans couverture, donne l'impression d'une forteresse. Contre la paroi méridionale une autre tour plus petite, construite en même temps que l'église, renfermant l'escalier à vis qui conduit au premier étage de la tour et au clocher.

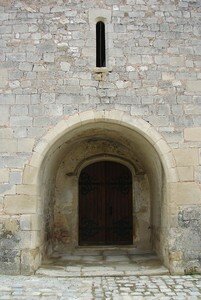

Le porche, situé sur le mur sud, marque la séparation entre la première et seconde travée. Les amateurs d'art architectural et de monuments anciens reconnaissent tous la valeur et la beauté de cette partie de l'église de Saint-Restitut. Selon le chanoine Jouve, qui l'a étudiée et décrite au siècle dernier, le porche serait un remploi provenant d'autres édifices environnants employés comme placage à la décoration intérieure de ce porche. Ceci n'est qu'une hypothèse, cependant reste incontestable l'influence de l'art gréco-romain. Un arc à double rouleau est retenu par deux consoles en encorbellement. Le porche rappelle le temple antique avec son fronton triangulaire porté par deux demi-colonnes à fût cannelés et chapiteaux corinthien. Un décor très antiquisant avec corniche, entablement à architrave, denticules, perles, oves et enfin un filet de feuilles d'acanthes aux extrémités tombantes et une grecque sur le bandeau.

Le porche, situé sur le mur sud, marque la séparation entre la première et seconde travée. Les amateurs d'art architectural et de monuments anciens reconnaissent tous la valeur et la beauté de cette partie de l'église de Saint-Restitut. Selon le chanoine Jouve, qui l'a étudiée et décrite au siècle dernier, le porche serait un remploi provenant d'autres édifices environnants employés comme placage à la décoration intérieure de ce porche. Ceci n'est qu'une hypothèse, cependant reste incontestable l'influence de l'art gréco-romain. Un arc à double rouleau est retenu par deux consoles en encorbellement. Le porche rappelle le temple antique avec son fronton triangulaire porté par deux demi-colonnes à fût cannelés et chapiteaux corinthien. Un décor très antiquisant avec corniche, entablement à architrave, denticules, perles, oves et enfin un filet de feuilles d'acanthes aux extrémités tombantes et une grecque sur le bandeau.

Les rampants du fronton ont reçu la même décoration qu'à Notre-Dame-des-Doms à peu de choses près. L'imitation de l'antiquité est si fidèle que le sculpteur a taillé ses chapiteaux dans deux assises, chose que les romains faisaient assez souvent, mais qui était rare au Moyen Age. Le porche est voûté en berceau. Au fond, on trouve la seule porte destinée aux fidèles avec son arc de décharge retenu par des colonnettes à chapiteaux corinthiens dont celui de gauche, aux têtes barbues, est admirablement traité. Le tympan est nu. Sur la paroi intérieure se trouvent les deux inscriptions déjà évoquées de la première moitié du XIIIe siècle.

Le chevet couronné d'un fronton présente aussi une harmonie et une beauté architecturale. Les deux contreforts avancent et se terminent d'un demi-triangle avec une corniche saillante comme un temple. Chaque angle de l'abside est marqué d'un pilastre à chapiteaux, encore une fois, corinthiens. Sur chacun de leurs angles, une tête de lion s'avance. La corniche est saillante, décorée de palmettes dans une gorge soutenue par des modillons avec des têtes humaines qui grimacent ou des têtes d'animaux. Les intervalles des modillons sont garnis de rosaces, de palmettes et de feuilles lancéolées.

La tour funéraire

C'est un édifice carré de 8 mètres de côté et de 9 mètres de hauteur jusqu'à sa frise. La base de la tour est couronnée d'une frise composée de petits sujets à faible relief. La partie supérieure est posée en retrait et un peu en biais. Bâtie en moyen appareil, elle est ornée de tailles et de pointillés comme les beaux monuments du XIIe siècle. On y relève trois fois le nom d'VGO avec un G en faucille que l'on retrouve deux fois à l'intérieur. Notons que ce nom est également gravé dans la pierre de la cathédrale de Vaison ainsi qu'à Notre-Dame-d'Aubune, ou encore à la chapelle du St Sépulcre à Beaumont dans le Vaucluse et dans la crypte de la cathédrale d'Apt, cette dernière fois suivi d'une inscription, probablement "ME FECIT". Peut-être sommes-nous comme l'affirme M. Revoil en présence d'un seul "maître de pierres" : VGO. Au sommet, un clocher en arcade, disposé après coup en forteresse. Elle est dédiée, comme dans la légende à la Vierge. Les cloches datent du XVIIIe et XIXe siècle.

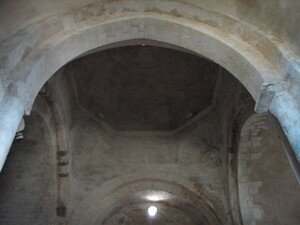

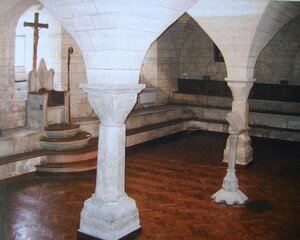

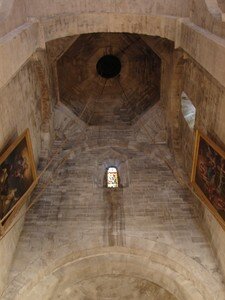

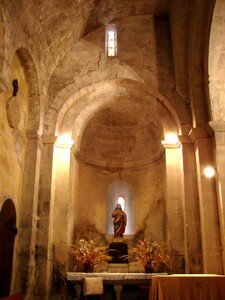

C'est un édifice carré de 8 mètres de côté et de 9 mètres de hauteur jusqu'à sa frise. La base de la tour est couronnée d'une frise composée de petits sujets à faible relief. La partie supérieure est posée en retrait et un peu en biais. Bâtie en moyen appareil, elle est ornée de tailles et de pointillés comme les beaux monuments du XIIe siècle. On y relève trois fois le nom d'VGO avec un G en faucille que l'on retrouve deux fois à l'intérieur. Notons que ce nom est également gravé dans la pierre de la cathédrale de Vaison ainsi qu'à Notre-Dame-d'Aubune, ou encore à la chapelle du St Sépulcre à Beaumont dans le Vaucluse et dans la crypte de la cathédrale d'Apt, cette dernière fois suivi d'une inscription, probablement "ME FECIT". Peut-être sommes-nous comme l'affirme M. Revoil en présence d'un seul "maître de pierres" : VGO. Au sommet, un clocher en arcade, disposé après coup en forteresse. Elle est dédiée, comme dans la légende à la Vierge. Les cloches datent du XVIIIe et XIXe siècle.  A l'intérieur elle se compose d'une crypte voûtée en berceau communiquant avec la nef par une large arcade en plein cintre. La crypte renferme le petit édifice gothique du choeur transféré au XIXe siècle. Il fut élevé en 1516 sur les restes de Saint Restitut. A l'étage, les murs nord et sud renferment un arc de décharge. Les murs ont été comblés par des restes de tombes de l'ancien cimetière. On aperçoit deux débris de monument (tombe ou sarcophage) taillés dans une pierre blanchâtre ressemblant à du marbre et qui ne se retrouve pas dans le reste de l'église. On y distingue des entrelacs, des rosaces, quatre palmiers stylisés, et deux tigres affrontés aux mouchetures accentuées. Les corniches de la tribune sont ornées. Aux murs nord et sud, celle d'en bas de rosaces en étoile comme la corniche extérieure de la tour; celle d'en haut de rinceaux avec feuillages. Aux murs est et ouest ce sont des feuilles stylisées dans des carrés ou d'autres figures géométriques. Au-dessus des archivoltes, un décrochement, puis les murs sont en petits appareils jusqu'à la première corniche, celle de la tour primitive, à 6,14 mètres de hauteur. Puis vient ensuite un appareil moyen, de partie haute, à 1,50 mètres de cette corniche. Ensuite le passage d'un plan carré à une coupole sur trompe construite en petit appareil très régulier. Des bandeaux d'un faible relief marquent la division de l'octogone, à la base, et vont se rejoindre autour d'une clef avec au centre un oculus d'environ 1 mètre de diamètre, actuellement bouché.

A l'intérieur elle se compose d'une crypte voûtée en berceau communiquant avec la nef par une large arcade en plein cintre. La crypte renferme le petit édifice gothique du choeur transféré au XIXe siècle. Il fut élevé en 1516 sur les restes de Saint Restitut. A l'étage, les murs nord et sud renferment un arc de décharge. Les murs ont été comblés par des restes de tombes de l'ancien cimetière. On aperçoit deux débris de monument (tombe ou sarcophage) taillés dans une pierre blanchâtre ressemblant à du marbre et qui ne se retrouve pas dans le reste de l'église. On y distingue des entrelacs, des rosaces, quatre palmiers stylisés, et deux tigres affrontés aux mouchetures accentuées. Les corniches de la tribune sont ornées. Aux murs nord et sud, celle d'en bas de rosaces en étoile comme la corniche extérieure de la tour; celle d'en haut de rinceaux avec feuillages. Aux murs est et ouest ce sont des feuilles stylisées dans des carrés ou d'autres figures géométriques. Au-dessus des archivoltes, un décrochement, puis les murs sont en petits appareils jusqu'à la première corniche, celle de la tour primitive, à 6,14 mètres de hauteur. Puis vient ensuite un appareil moyen, de partie haute, à 1,50 mètres de cette corniche. Ensuite le passage d'un plan carré à une coupole sur trompe construite en petit appareil très régulier. Des bandeaux d'un faible relief marquent la division de l'octogone, à la base, et vont se rejoindre autour d'une clef avec au centre un oculus d'environ 1 mètre de diamètre, actuellement bouché.

Les bandes en appareil réticulé avec incrustations de briques ou de mortier rouges, qui encadrent une portion notable de la frise, ne sont pas l'indice incontestable d'une haute antiquité. L'appareil réticulé, déjà connu sous les romains, a été employé au moins jusqu'au XIIe siècle. La base de la tour à ses quatre côtés dissemblables. Le mur nord est en petit appareil d'apparence archaïque. Cependant, J. Labande [4] note des constructions analogues au Xe siècle et début XIe siècle. Le mur ouest taillé en bossage, en appareil peu régulier, moyen en bas et petit en haut; le mur sud, en moyen appareil à peu près régulier, le seul qui ait des marques de tâcherons, ne sont pas tout à fait contemporains. Des murs sud et ouest, séparés par un intervalle de temps qu'il est possible d'évaluer, l'un pourrait être contemporain de la frise. Tous les deux sont antérieurs au mur oriental dont la construction se rapproche de celle de la partie haute de la tour et qui est sans doute l'oeuvre du même architecte. Un moellon porte les lettres VG du nom d'VGO qui se lit dans la partie haute.

Les bandes en appareil réticulé avec incrustations de briques ou de mortier rouges, qui encadrent une portion notable de la frise, ne sont pas l'indice incontestable d'une haute antiquité. L'appareil réticulé, déjà connu sous les romains, a été employé au moins jusqu'au XIIe siècle. La base de la tour à ses quatre côtés dissemblables. Le mur nord est en petit appareil d'apparence archaïque. Cependant, J. Labande [4] note des constructions analogues au Xe siècle et début XIe siècle. Le mur ouest taillé en bossage, en appareil peu régulier, moyen en bas et petit en haut; le mur sud, en moyen appareil à peu près régulier, le seul qui ait des marques de tâcherons, ne sont pas tout à fait contemporains. Des murs sud et ouest, séparés par un intervalle de temps qu'il est possible d'évaluer, l'un pourrait être contemporain de la frise. Tous les deux sont antérieurs au mur oriental dont la construction se rapproche de celle de la partie haute de la tour et qui est sans doute l'oeuvre du même architecte. Un moellon porte les lettres VG du nom d'VGO qui se lit dans la partie haute.

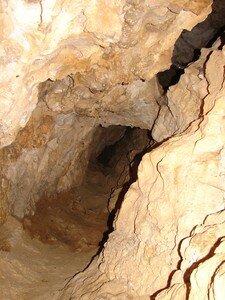

En fait, l'unité de construction manque à la tour. Elle a été l'objet de reprises qui peuvent s'échelonner du début du XIe à la fin du XIIe siècle. Construite, d'après l'histoire, sur le tombeau du saint protecteur comme la "basilique d'Assise" est construite sur le tombeau de St François; elle est dite "tour funéraire" ou "chapelle funéraire". A cause de cet étage et de sa coupole il est difficile de lui donner une autre raison d'être. Sur cette question, malheureusement les documents restent peu explicites. Et si jamais le corps du saint n'avait pas été transféré de la crypte dans l'église, pourrait-on émettre l'hypothèse que la tour fût d'abord un baptistère ? Un dessin de l'architecte C. Questel, dont parle L. Maître, indique, au milieu de la crypte, l'orifice d'un puits aujourd'hui disparu. Ce renseignement cadrerait avec l'hypothèse d'un baptistère.

En fait, l'unité de construction manque à la tour. Elle a été l'objet de reprises qui peuvent s'échelonner du début du XIe à la fin du XIIe siècle. Construite, d'après l'histoire, sur le tombeau du saint protecteur comme la "basilique d'Assise" est construite sur le tombeau de St François; elle est dite "tour funéraire" ou "chapelle funéraire". A cause de cet étage et de sa coupole il est difficile de lui donner une autre raison d'être. Sur cette question, malheureusement les documents restent peu explicites. Et si jamais le corps du saint n'avait pas été transféré de la crypte dans l'église, pourrait-on émettre l'hypothèse que la tour fût d'abord un baptistère ? Un dessin de l'architecte C. Questel, dont parle L. Maître, indique, au milieu de la crypte, l'orifice d'un puits aujourd'hui disparu. Ce renseignement cadrerait avec l'hypothèse d'un baptistère.

Pour finir, revenons à la frise afin de la présenter brièvement. Elle se compose d'une juxtaposition de dalles sculptées. Les sujets sont d'une hauteur uniforme de 0,44 mètre, excepté le sujet central de 0,55 mètre : le Christ en majesté. Comme on peut le voir sur la liste qui suit, les thèmes sont variés : des animaux fantastiques, des chevaliers, des signes zodiacaux, des métiers, des arbres, des animaux affrontés, l'Agneau pascal, et enfin un thème vraisemblablement eschatologique. Les dalles sont taillées en cuvette, cernées d'un gros liseré formant un cadre enserrant la figure. La frise entière est encadrée d'étroites bandes en appareil réticulé, avec incrustations de briques ou de mortier comme nous l'avons déjà fait remarquer. Souvent décrite elle n'a jamais été datée avec certitude.

Pour finir, revenons à la frise afin de la présenter brièvement. Elle se compose d'une juxtaposition de dalles sculptées. Les sujets sont d'une hauteur uniforme de 0,44 mètre, excepté le sujet central de 0,55 mètre : le Christ en majesté. Comme on peut le voir sur la liste qui suit, les thèmes sont variés : des animaux fantastiques, des chevaliers, des signes zodiacaux, des métiers, des arbres, des animaux affrontés, l'Agneau pascal, et enfin un thème vraisemblablement eschatologique. Les dalles sont taillées en cuvette, cernées d'un gros liseré formant un cadre enserrant la figure. La frise entière est encadrée d'étroites bandes en appareil réticulé, avec incrustations de briques ou de mortier comme nous l'avons déjà fait remarquer. Souvent décrite elle n'a jamais été datée avec certitude.  Au-dessus, une corniche est décorée sur son biseau d'une rangée de rose à huit pétales. Incrusté dans la pierre, ce bandeau semble souligner l'architecture comme un écrin. Cependant, même si nous ne pouvons pas encore parler de programme iconographique au XIe siècle, cette frise apparaît comme la juxtaposition de symboles, d'images religieuses ou profanes caractérisant l'esprit roman.

Au-dessus, une corniche est décorée sur son biseau d'une rangée de rose à huit pétales. Incrusté dans la pierre, ce bandeau semble souligner l'architecture comme un écrin. Cependant, même si nous ne pouvons pas encore parler de programme iconographique au XIe siècle, cette frise apparaît comme la juxtaposition de symboles, d'images religieuses ou profanes caractérisant l'esprit roman.

http://medieval.mrugala.net/Roman/St%20Restitut/St%20Restitut.htm

http://www.saintrestitut-mairie.fr/

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Restitut

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F116167.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F43%2F137895%2F23065843_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F51%2F137895%2F5936798_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F37%2F137895%2F5493907_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F09%2F137895%2F6464861_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F137895%2F4447706_o.)