Cussiacus fundus, à l'époque gallo-romaine, nous a laissé peu de traces : des éléments d'hypocauste et de céramiques ont été mis au jour place Victor-Hugo en 1992 et passage de Valmy en 1994. De la période gallo-romaine ont été découverts des vestiges d'aqueducs et d'hypocauste qui attestent de la présence d'une villa.

Cussiacus fundus, à l'époque gallo-romaine, nous a laissé peu de traces : des éléments d'hypocauste et de céramiques ont été mis au jour place Victor-Hugo en 1992 et passage de Valmy en 1994. De la période gallo-romaine ont été découverts des vestiges d'aqueducs et d'hypocauste qui attestent de la présence d'une villa.

En 886, Eumène, évêque de Nevers, fonde une abbaye bénédictine de femmes (le bâtiment est aujourd'hui occupé par l'hôtel de ville).

Le 17 juillet 1440, le dauphin Louis, futur Louis XI, s'y réconcilia avec son père Charles VII, mettant ainsi fin à la Praguerie.

Louis XI devenu roi, il fait rebâtir les fortifications de la ville par le maître d'œuvres Vauzy de Saint-Martin, de 1476 à 1483. Avec leurs murs à bossages, leur canonnières à embrasures à la française (en X), elles constituent le prototype de la fortification moderne, capables de répondre aux attaques des boulets métalliques ; Vauban s'en servira de modèle. Détruites petit à petit à partir du XVIIème siècle, il n'en subisiste qu'une tour (qui abrite le musée) et les souterrains, c'est-à-dire les galeries de rez-de-chaussée des portes qui se sont retrouvées enterrées lors du comblement des fossés.

Louis XI devenu roi, il fait rebâtir les fortifications de la ville par le maître d'œuvres Vauzy de Saint-Martin, de 1476 à 1483. Avec leurs murs à bossages, leur canonnières à embrasures à la française (en X), elles constituent le prototype de la fortification moderne, capables de répondre aux attaques des boulets métalliques ; Vauban s'en servira de modèle. Détruites petit à petit à partir du XVIIème siècle, il n'en subisiste qu'une tour (qui abrite le musée) et les souterrains, c'est-à-dire les galeries de rez-de-chaussée des portes qui se sont retrouvées enterrées lors du comblement des fossés.

Une abbaye de religieuses bénédictines est installée par Eumène, évêque de Nevers. Elle impose une véritable domination à la cité durant plusieurs siècles tout en contribuant à son développement.

Au XIème siècle,Cusset, lieu de transit entre le Bourbonnais, l'Auvergne et les provinces du centre, est le siège de nombreuses foires. La population augmente, également attirée par le tribunal du bailliage à la Vierge noire. Au XIIIème siècle, les premières fortifications entourent "la seule ville qui fut domaine royal en l'Allier et la Loire", dixit Philippe le Bel.

Au XIème siècle,Cusset, lieu de transit entre le Bourbonnais, l'Auvergne et les provinces du centre, est le siège de nombreuses foires. La population augmente, également attirée par le tribunal du bailliage à la Vierge noire. Au XIIIème siècle, les premières fortifications entourent "la seule ville qui fut domaine royal en l'Allier et la Loire", dixit Philippe le Bel.

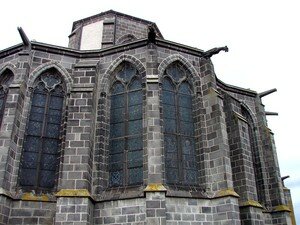

L'église paroissiale Saint-Saturnin, médiévale, a été reconstruite pour des raisons de vétusté entre 1859 et 1868, sur les plans de l'architecte parisien Jean-Baptiste Lassus (1807-1857) qui opta pour un édifice dans le goût du XIIIème siècle.

L'église est dédiée à Saturnin, évêque de Toulouse, martyrisé dans les années 250-251 ; accusé de rendre muet l'oracle du temple païen, il fut attaché à un taureau et eut la tête fracassée lorsque l'animal se mit à dévaler l'escalier du Capitole. Il est réputé guérir les hommes du vertige et les moutons de la maladie de tournis.

L'église est exeptionnellement orientée au nord, et non à l'est pour des problèmes de place au sein du tissu urbain. Le plan est basilical, le transept non saillant. La nef à 6 travées est flanquée de bas-côtés. Le chevet à déambulatoire est entouré de deux sacristies, de la tourelle de l'escalier du clocher et de 3 chapelles rayonnantes pentagonales. L'édifice, dont la base est en pierre de Volvic, , est construit en pierre de Gannat et les décorations sculptées en pierre d'Apremont.

L'église est exeptionnellement orientée au nord, et non à l'est pour des problèmes de place au sein du tissu urbain. Le plan est basilical, le transept non saillant. La nef à 6 travées est flanquée de bas-côtés. Le chevet à déambulatoire est entouré de deux sacristies, de la tourelle de l'escalier du clocher et de 3 chapelles rayonnantes pentagonales. L'édifice, dont la base est en pierre de Volvic, , est construit en pierre de Gannat et les décorations sculptées en pierre d'Apremont.

Pour ces décorations, Lassus s'est inspiré des carnets de croquis de Villard de Honnecourt qu'il avait découverts à la bibliothèque impériale et fait publier.

Pour ces décorations, Lassus s'est inspiré des carnets de croquis de Villard de Honnecourt qu'il avait découverts à la bibliothèque impériale et fait publier.

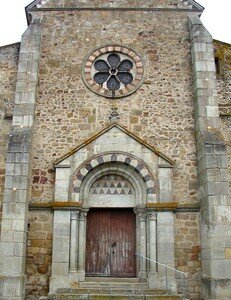

Le portail de la façade principale est divisé en deux parties. Les linteaux sont gravés d'inscriptions latines rappelant l'histoire de la construction. A l'intérieur, les chapiteaux sont sculptés par Martial Liandrat.

Le portail de la façade principale est divisé en deux parties. Les linteaux sont gravés d'inscriptions latines rappelant l'histoire de la construction. A l'intérieur, les chapiteaux sont sculptés par Martial Liandrat.

La vierge noire

La statue actuelle est une copie de substitution. On possède encore les mains de l'ancienne statue, dans le trésor de l'église. Elles sont datées du Xème siècle et sont ornées de bracelets de vermeil sur lesquels sont fixés des godets contenant une calcédoine pour la main gauche et pour la main droite deux cornalines, intailles romaines représentant Athéna-Minerve et un bouquet avec un gouvernail.

La statue actuelle est une copie de substitution. On possède encore les mains de l'ancienne statue, dans le trésor de l'église. Elles sont datées du Xème siècle et sont ornées de bracelets de vermeil sur lesquels sont fixés des godets contenant une calcédoine pour la main gauche et pour la main droite deux cornalines, intailles romaines représentant Athéna-Minerve et un bouquet avec un gouvernail.

La statue fut trouvée vers le Xème siècle, selon la légende, sur une fontaine de l'abbaye de Cusset. Le culte de Notre-Dame de Cusset fut considérable et les rois de France Louis XI et Philippe le Bel vinrent l'honorer et la couvrir de cadeaux. En 1629, elle stoppa la peste qui ravageait la ville.

La statue fut trouvée vers le Xème siècle, selon la légende, sur une fontaine de l'abbaye de Cusset. Le culte de Notre-Dame de Cusset fut considérable et les rois de France Louis XI et Philippe le Bel vinrent l'honorer et la couvrir de cadeaux. En 1629, elle stoppa la peste qui ravageait la ville.

Mais celà n'empêcha pas la statue d'être détruite à la révolution, et malgré la nouvelle statue refaite à la manière de l'ancienne, son culte, qui fut un des plus grands pélerinages au moyen-âge, tomba dans l'oubli.(Jacques Bonvin, Vierges noires)

Mais celà n'empêcha pas la statue d'être détruite à la révolution, et malgré la nouvelle statue refaite à la manière de l'ancienne, son culte, qui fut un des plus grands pélerinages au moyen-âge, tomba dans l'oubli.(Jacques Bonvin, Vierges noires)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cusset

http://www.ville-cusset.fr/laville/monum1.htm

Au musée Mandet se trouve la statue présumée de Notre-Dame de Taxat-Senat. Cette statue représentant une vierge en majesté date du XIIème siècle et provient donc de la région de Clermont-Ferrand.

Au musée Mandet se trouve la statue présumée de Notre-Dame de Taxat-Senat. Cette statue représentant une vierge en majesté date du XIIème siècle et provient donc de la région de Clermont-Ferrand. Elle a une cavité creusée dans son dos et une trace de médaillon au niveau du cou qui laissent à penser qu'elle servait de reliquaire, comme Notre-Dame de Vauclair.

Elle a une cavité creusée dans son dos et une trace de médaillon au niveau du cou qui laissent à penser qu'elle servait de reliquaire, comme Notre-Dame de Vauclair.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F116167.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F43%2F137895%2F23065843_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F51%2F137895%2F5936798_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F37%2F137895%2F5493907_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F09%2F137895%2F6464861_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F137895%2F4447706_o.)