Le Menez Hom

Situé à 6 km à l’est de la mer d’Iroise et de la baie de Douarnenez, dominant de ses 330 mètres d’altitude au sud la commune de Plomodiern et au nord les méandres de l’Aulne, le Menez Hom est l’une des 4 collines sacrées de la pointe de la Bretagne (avec le Menez Kronan ou Mikael, le Mané Guen, et le Menez Bré). Menez, en breton, c’est la montagne. Hom ou c’homm, et serait issu du vieux breton komm, la vallée. Nous avons donc ici le mont de la vallée. Pas très original.

Situé à 6 km à l’est de la mer d’Iroise et de la baie de Douarnenez, dominant de ses 330 mètres d’altitude au sud la commune de Plomodiern et au nord les méandres de l’Aulne, le Menez Hom est l’une des 4 collines sacrées de la pointe de la Bretagne (avec le Menez Kronan ou Mikael, le Mané Guen, et le Menez Bré). Menez, en breton, c’est la montagne. Hom ou c’homm, et serait issu du vieux breton komm, la vallée. Nous avons donc ici le mont de la vallée. Pas très original.

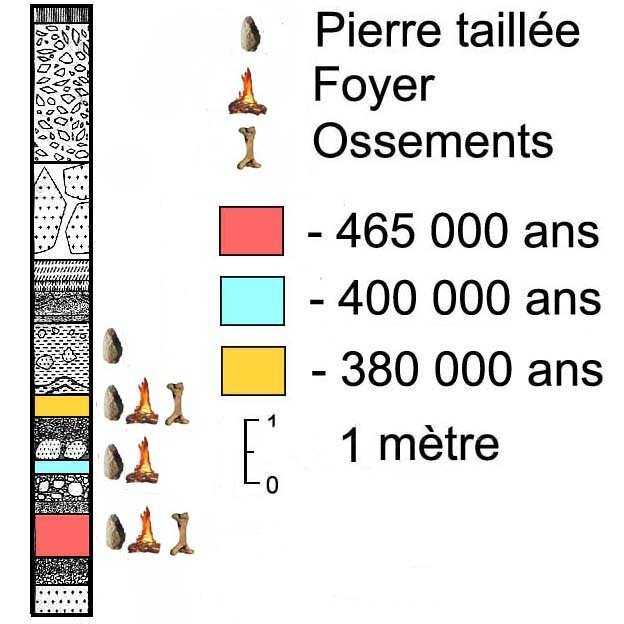

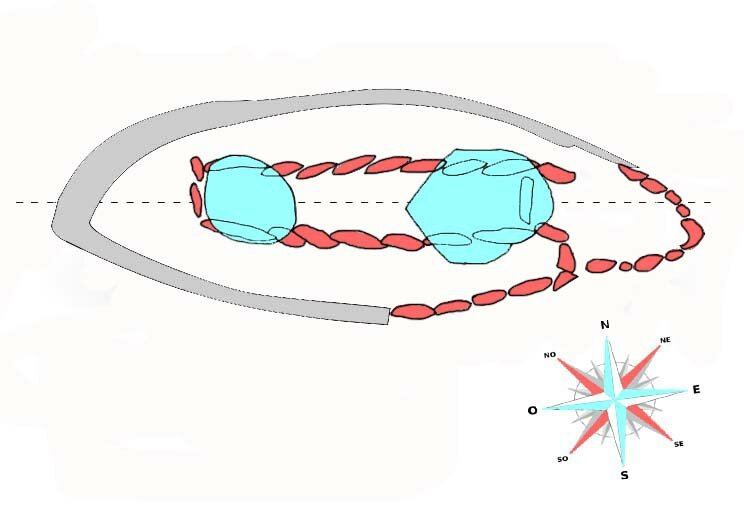

Constituée principalement de grès et de quelques roches volcaniques sur son flanc nord-est, cette colline, terminant le massif des Montagnes Noires, s’est formée il y a 480 millions d’années, puis s’est érodée. Elle présente deux sommets, distants de 800m environ, le sommet principal, le Yed (ged en breton = le guet),

Constituée principalement de grès et de quelques roches volcaniques sur son flanc nord-est, cette colline, terminant le massif des Montagnes Noires, s’est formée il y a 480 millions d’années, puis s’est érodée. Elle présente deux sommets, distants de 800m environ, le sommet principal, le Yed (ged en breton = le guet),

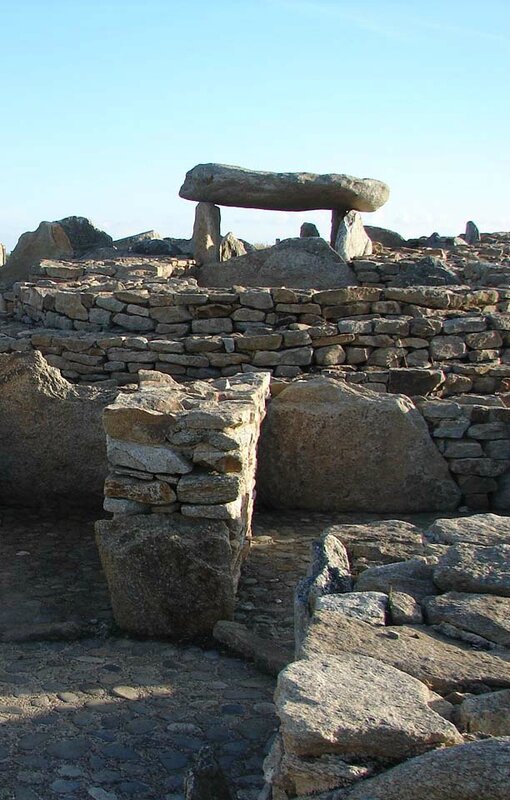

et le Yelc'h ou Hielc’h (gellik, le brun ?). Il parait que sur celui-ci se tient un cercle de pierres, vestige d’un ancien temple gallo-romain. Je n’ai pas pu vérifier…

et le Yelc'h ou Hielc’h (gellik, le brun ?). Il parait que sur celui-ci se tient un cercle de pierres, vestige d’un ancien temple gallo-romain. Je n’ai pas pu vérifier…

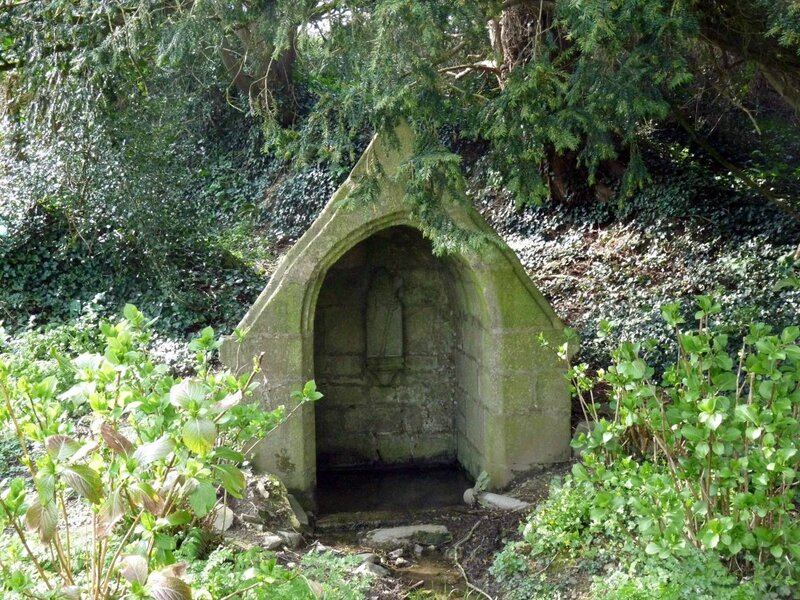

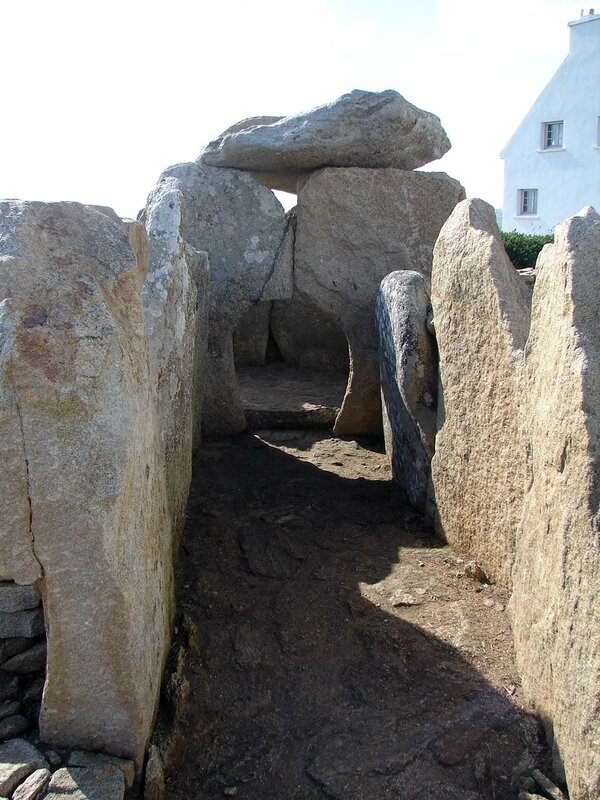

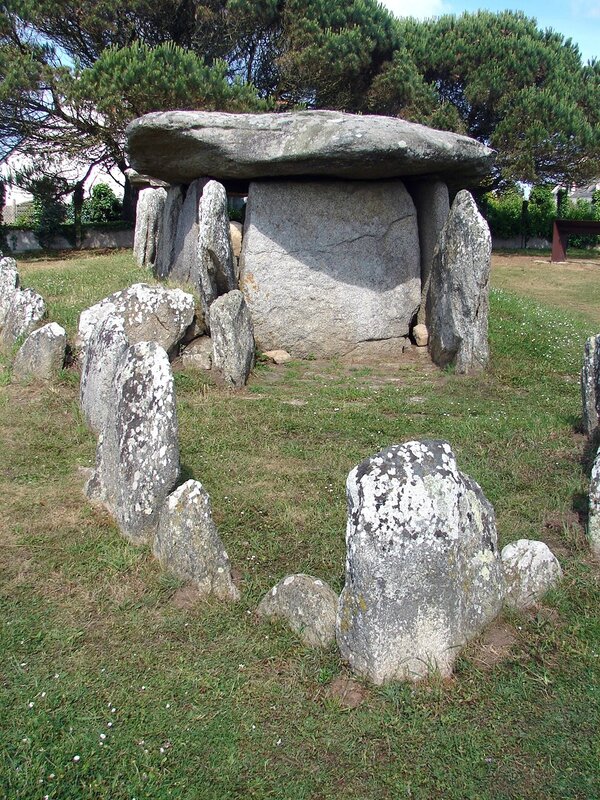

Dans l’alignement, un peu plus bas, le dolmen du Menez Lié, où s’est tenu le sorcier du Menez Hom qui se faisait appeler l’archi-druide Ioan Vraz.

Dans l’alignement, un peu plus bas, le dolmen du Menez Lié, où s’est tenu le sorcier du Menez Hom qui se faisait appeler l’archi-druide Ioan Vraz.

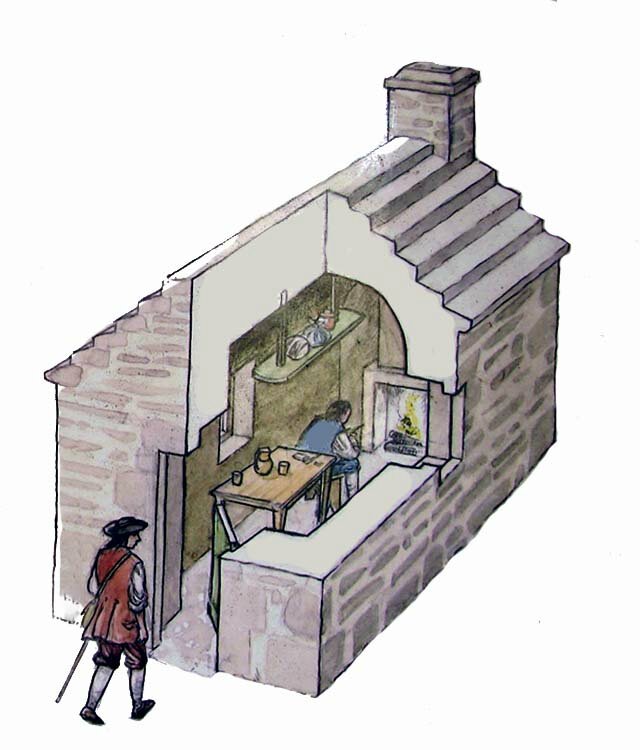

Tenant une position dominante stratégique, il est normal que le sommet soit devenu un poste de guet. Nous gardons les traces de quelques fortifications d’où les hommes surveillaient les envahisseurs, vikings, pirates ou anglais, et où ils allumaient des feux pour prévenir du danger.

Tenant une position dominante stratégique, il est normal que le sommet soit devenu un poste de guet. Nous gardons les traces de quelques fortifications d’où les hommes surveillaient les envahisseurs, vikings, pirates ou anglais, et où ils allumaient des feux pour prévenir du danger.

Pendant la seconde guerre mondiale, les allemands y avaient installé un poste d’observation, ce qui n’empêcha pourtant en rien la résistance, le 1er septembre 1944, face à 15 000 soldats ennemis, d’aller y planter le drapeau français.

Pendant la seconde guerre mondiale, les allemands y avaient installé un poste d’observation, ce qui n’empêcha pourtant en rien la résistance, le 1er septembre 1944, face à 15 000 soldats ennemis, d’aller y planter le drapeau français.

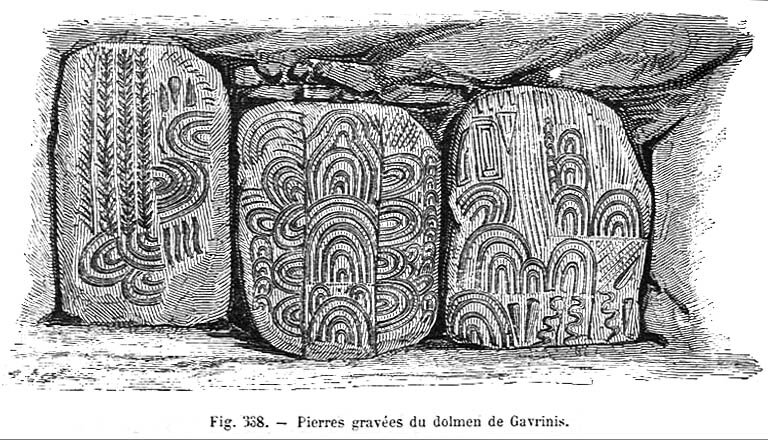

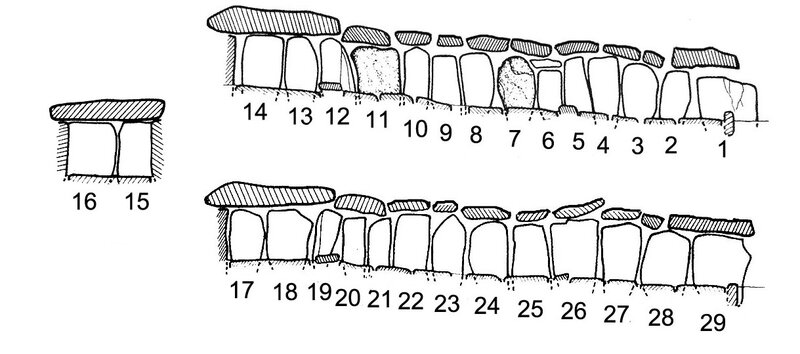

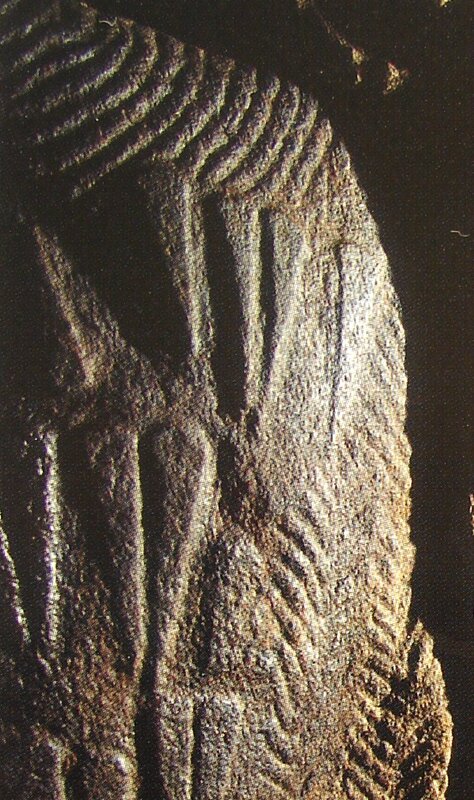

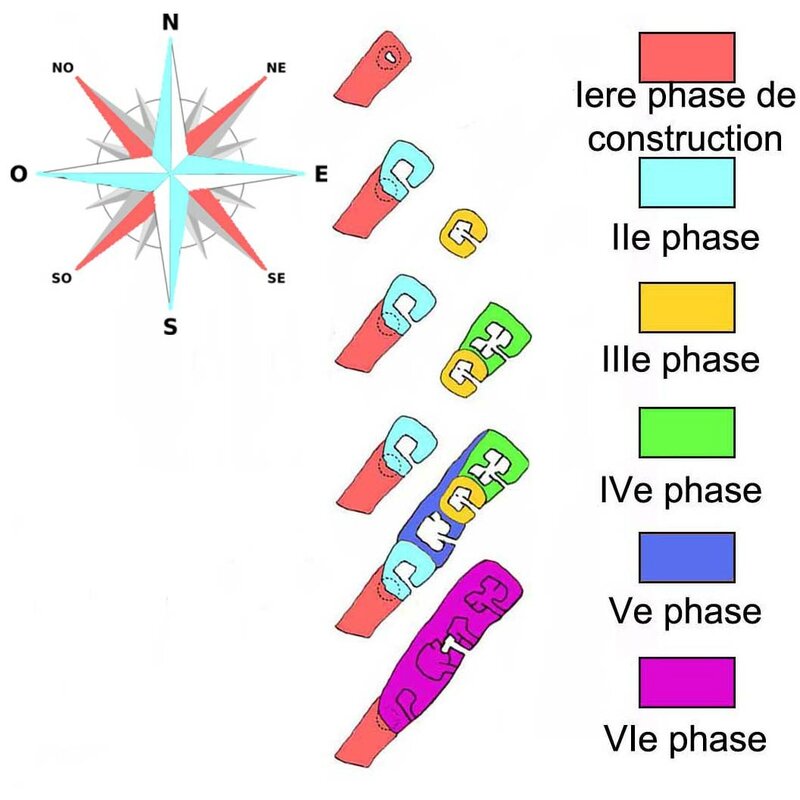

Une chose reste sûre, le Menez Hom fut, depuis la nuit des temps, considéré comme une montagne sacrée. Des mégalithes, tous disposés sur le versant sud, malheureusement disparurent. Il y aurait eu des dolmens, un cromlech et un tumulus, le tout entouré de remparts qui, selon la légende, auraient été construits en une nuit par Cernunnos pour servir les maitres du lieu. Le docteur Antoine Vourc'h, délégué de la société de préhistoire du Finistère, auteur de « la préhistoire dans le Menez Hom », trouva des tombelles de l’âge du fer (petit monticule servant de tombeau) et cinq enceintes sur le versant nord.

Une chose reste sûre, le Menez Hom fut, depuis la nuit des temps, considéré comme une montagne sacrée. Des mégalithes, tous disposés sur le versant sud, malheureusement disparurent. Il y aurait eu des dolmens, un cromlech et un tumulus, le tout entouré de remparts qui, selon la légende, auraient été construits en une nuit par Cernunnos pour servir les maitres du lieu. Le docteur Antoine Vourc'h, délégué de la société de préhistoire du Finistère, auteur de « la préhistoire dans le Menez Hom », trouva des tombelles de l’âge du fer (petit monticule servant de tombeau) et cinq enceintes sur le versant nord.

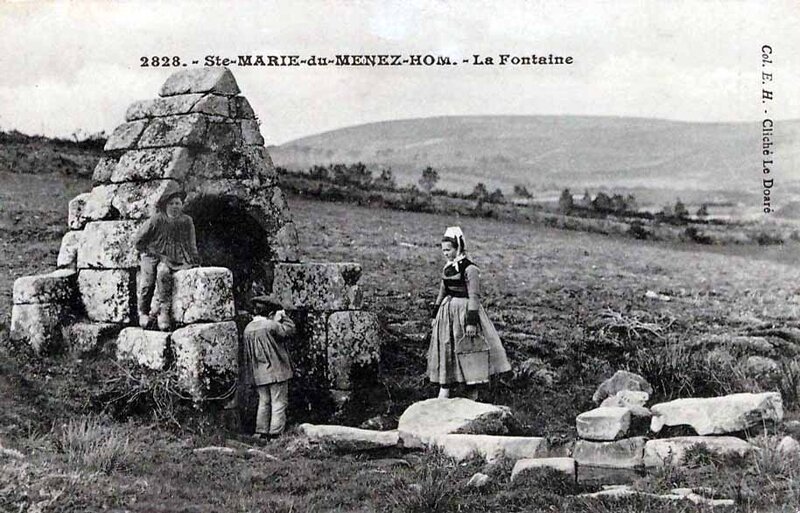

Sur le sommet devait se tenir un sanctuaire dédié à Belenos, le très brillant, celui que l’on fête lors de Beltaine, la fête du feu et du renouveau de la lumière du 1er mai, qui fut assimilé à Apollon par les envahisseurs romains.

Sur le sommet devait se tenir un sanctuaire dédié à Belenos, le très brillant, celui que l’on fête lors de Beltaine, la fête du feu et du renouveau de la lumière du 1er mai, qui fut assimilé à Apollon par les envahisseurs romains.

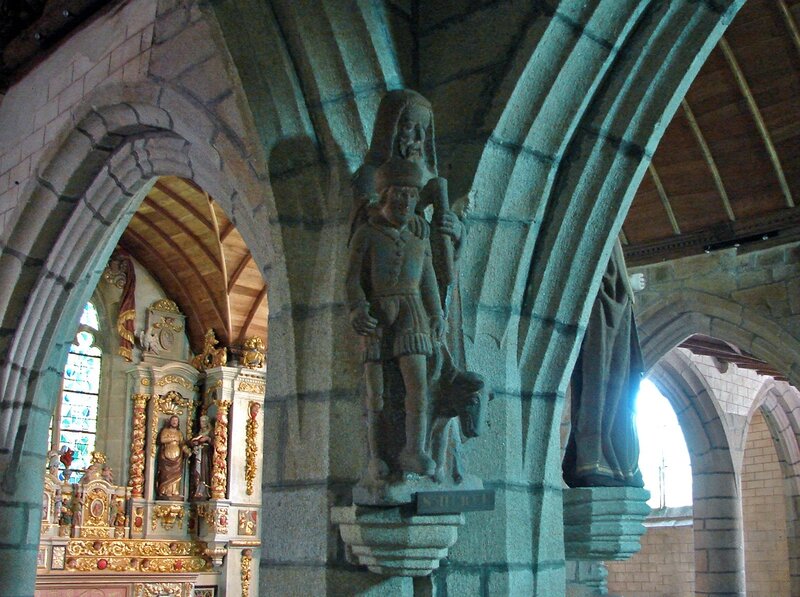

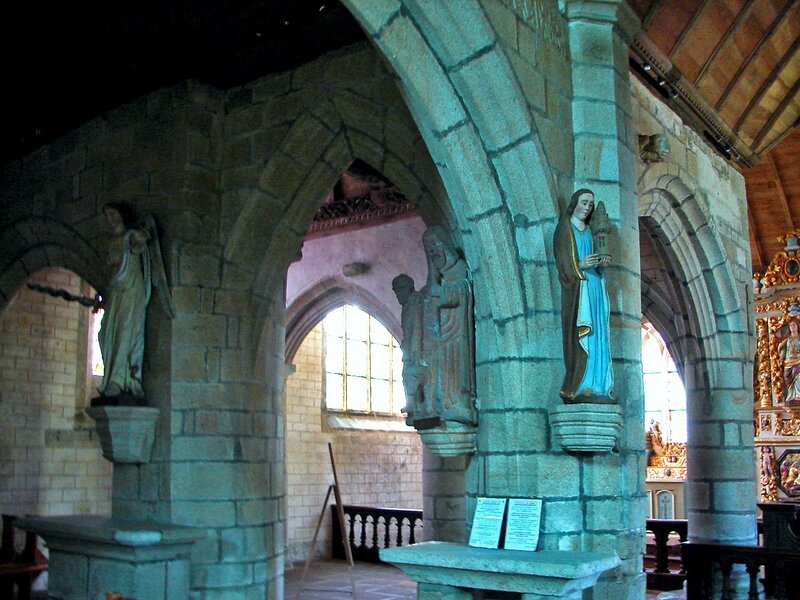

Au début du XXe siècle, une statue en bronze d’environ 70 cm d’une déesse gallo-romaine portant un casque surmonté d’un cygne fut retrouvée sur le versant est, près de Kerguilly. Elle aurait été façonnée par les Osismes, tribu gauloise bretonne, au Ier siècle.

Au début du XXe siècle, une statue en bronze d’environ 70 cm d’une déesse gallo-romaine portant un casque surmonté d’un cygne fut retrouvée sur le versant est, près de Kerguilly. Elle aurait été façonnée par les Osismes, tribu gauloise bretonne, au Ier siècle.

Elle fut assimilée à la déesse Brigit, associée à la gauloise Belissama ou à la bretonne Brigantia, « la très haute », déesse universelle des Celtes, correspondant à Minerve ou Athéna, sœur d’Apollon. D’après la tradition irlandaise, elle fait partie des Thuata De Danann, épouse de Bres, un Fomoire. Déesse triple des druides, des bardes et des vates, des médecins, des poètes et des forgerons. Elle est associée à la fête d’Imbolc, la purification du 1er février.

Elle fut assimilée à la déesse Brigit, associée à la gauloise Belissama ou à la bretonne Brigantia, « la très haute », déesse universelle des Celtes, correspondant à Minerve ou Athéna, sœur d’Apollon. D’après la tradition irlandaise, elle fait partie des Thuata De Danann, épouse de Bres, un Fomoire. Déesse triple des druides, des bardes et des vates, des médecins, des poètes et des forgerons. Elle est associée à la fête d’Imbolc, la purification du 1er février.

Le Menez Hom est aussi porteur de légendes, par exemple celle de la ville de Ker Ys engloutie : le roi Gradlon et saint Guénolé virent s’y réfugier montés sur le cheval magique Morvarc’h. Mais la plus connue reste liée au roi Marc’h. Le barde Skreo ar Mor, autrement dit Anatole Le Braz, écrivit: « Sur les flancs du Menez est une pyramide de pierres brutes qu'on appelle dans le pays le Bern Mein. Un roi, dit-on, est enterré sous ce cairn ».

Marc’h (cheval en breton), le roi Marc de la légende arthurienne, parfois assimilé à Conomor (Marcus Quonomorius), roi de Domnonée ayant vécu au VIe siècle, est parfois porteur d’oreilles de cheval. On connaît la légende qui le lie à saint They. Que lui est-il arrivé cette fois-ci ?

« Le roi Marc’h était connu dans la contrée pour être cruel et sans pitié, tuant tout homme qui lui tenait tête, mais aussi bon et généreux, distribuant ses richesses aux pauvres, pour être un valeureux guerrier mais aussi un tyran, pour être un trousseur de jupons mais aussi un fervent adorateur de sainte Marie, pour laquelle il avait fait construire une chapelle à mi-pente du sommet de la montagne sacrée du Menez Hom, sur le versant sud. Bref, cet homme était duel, penchant vers l’enfer et regardant vers le ciel. Il adorait son cheval Morvarc’h, qu’il montait allègrement en partant à la guerre ou à la chasse. Ce cheval avait le don de pouvoir galoper sur les flots…

Par un beau matin de février, chevauchant Morvarc’h, il vit une biche à la magnifique robe blanche sortant de la forêt de Koad Neved, que l’on disait maudite ou sacrée suivant ses croyances. En effet, au milieu des arbres, un grand mur entourait une belle clairière : les uns y voyaient la patte du diable puisqu’il était dit qu’il avait construit la muraille en une nuit autour du site où les sorciers organisaient leur sabbat, les autres pensaient que les anciens avaient sanctifié l’endroit où se tenait leur lieu sacré, l’antique nemeton, qu’ils avaient entouré d’un mur afin de préserver des yeux du commun des mortels leurs rituels.

Quoi qu’il en soit, Marc’h poursuivit un long moment l’animal, jusqu’à la montagne sacrée du Menez Hom, puis jusqu’au bord de la mer. La biche se réfugia alors au sommet d’un rocher qu’elle atteignit d’un bond immense au-dessus des flots. Marc’h, insensible aux gémissements de la bête traquée, à ses yeux mouillés, à sa plainte déchirante, tira sa flèche droit au cœur. Le trait n’atteignit jamais son but : non seulement la biche resta en vie, mais la flèche repartit en direction de la grève où elle se ficha profondément dans le poitrail de Morvarc’h, le tuant sur le coup. Et sous les yeux ébahis du roi, la biche se transforma en une jeune fille merveilleusement belle. Marc’h rugit, saisit son poignard et se précipita pour occire celle qui l’avait séparé de son cheval tant aimé. Alors qu’il se rapprochait, le roi reconnut, à la clé en or qu’elle portait autour du cou, Dahut, la fille du roi Gradlon, la princesse de la ville d'Ys engloutie… et ne put faire un pas de plus.

- Roi Marc’h, tu es cruel, dit Dahut. Pour cela, tu mérites la mort, mais je sais que tu peux aussi être bon. Tu n’auras qu’un châtiment exemplaire !

La belle jeune fille fit un geste vers le cheval Morvarc’h qui se releva. Elle sauta sur son dos et partit au galop sur les eaux, puis disparut bientôt au large. Quand à Marc’h, il se retrouva avec une crinière et deux oreilles de cheval. Il retourna chez lui, furieux et honteux, cachant tant bien que mal les attributs contre nature que la princesse d’Ys lui avait attribué. Mais cela ne lui servit pas de leçon, et malgré sa dévotion à Marie, il resta cruel et sans pitié, presque jusqu’à la fin de sa vie. Pour que le secret de ses oreilles de cheval ne soit pas divulgué, il fit mettre à mort tous les coiffeurs qui s’occupaient de lui…

Il devint vieux, et plus sage. Son cœur changea, et il ne resta plus que la bonté. Il reprit alors ses oreilles et ses cheveux d’humain. Puis il mourut, le jour anniversaire de sa rencontre avec Dahut. Ses sujets creusèrent son tombeau parmi ceux des personnages illustres, sur le versant nord de la montagne sacrée.

Saint Michel le peseur d’âmes voulut l’envoyer en enfer, mais Marie prit sa défense. Il fut trouvé un arrangement : l’âme de Marc’h devra rester dans son tombeau jusqu’à ce que du haut de celui-ci, elle puisse apercevoir le clocher de la chapelle qu’il avait fait construire. A ce moment là seulement il pourra regagner les cieux.

Par un beau jour de début mai, bien des années plus tard, un pauvre paysan de Kervennec voulut se rendre chez sa sœur qui avait épousé un forgeron de Kerfréval. En passant près du Menez Hom, il vit une petite vieille assise sur un tas de cailloux.

- Veux-tu m’aider, jeune homme ? lui demanda-t-elle.

- Si je puis, volontiers madame.

- Vois-tu cette pierre au bord du chemin ? Prends-la et pose-la sur le petit tas de cailloux que tu vois derrière moi.

Le paysan fut surpris, mais fit ce qu’on lui avait demandé.

- Merci beaucoup. Pour ta récompense, voici une pièce d’or, dit la vieille au brave homme ébahi. Veux-tu encore m’aider ?

- Pour sûr ! lança-t-il, la mine réjouie, pensant aux bonnes choses qu’il allait pouvoir offrir à ses enfants avec la pièce.

- Demande à tes connaissances, tes parents, tes amis, qu’ils demandent à leur tour à leurs connaissances, leurs parents, leurs amis, de poser une pierre sur le tas de cailloux que tu as devant toi chaque fois qu’ils passeront par là, afin qu’il prenne le plus de hauteur possible. Je pourrais être là, cachée dans les ajoncs, attendant de donner une autre pièce d’or…

Vous aurez compris que la vieille n’était autre que la Vierge Marie déguisée, cherchant à aider celui qui lui portait tant d’affection. Depuis ce jour, les Bretons aimant les légendes ne manquent pas de poser leur caillou à chacun de leur passage au Menez Hom sur la tombe du roi Marc‘h qu’on appelle le Bern Mein. Peut-être est-ce cette histoire qui inspira la légende d’un animal très rare, le dahut, dont il est dit que celui qui réussirait à l’attraper une nuit du 15 août sur les flancs du menez Hom deviendrait riche à millions… »

Qu’avons-nous à comprendre de cette histoire ? Le 1er mai au pays de Galles est associé à l’apparition d’un cheval maudit, le March Malaen, cité dans l’une des triades écrites par le poète Iolo Morgangw en 1807. Il fait partie des trois fléaux de Bretagne, avec le Draig Prydain (le dragon de Grande-Bretagne) et le Gwr Lledrithiawg (le magicien à demi-apparence).

Le March Malaen pourrait se rapprocher d’un ancien roi légendaire, Margg, un Fomoire (premiers habitants d’Irlande, juste après le déluge, appelés les géants de la mer. Bres, un roi Fomoire d’une beauté sans pareille mais d’une avarice sans nom, est l’époux de Brigitt, une déesse des Thuata de Danann à qui il apprit l’agriculture) qui s’unit à la fille du roi de Fir Morca (l’Armorique, la Bretagne et/ou un peuple de géants) et possédait des oreilles de cheval. On parle aussi en Irlande de Labraid Loingsech, un roi exilé qui possédait des oreilles de cheval et tuait ses barbiers.

La tradition celte n’est pas la seule à parler du cheval. Chez les Grecs, le cheval est fils de Poséidon, représentant « les forces de l’Océan primordial d’où naissent la vie et les instincts et la maitrise de celui qui sait dominer ses passions. Il est situé au début et au terme du voyage initiatique de l’être ».

L’homme-cheval est un centaure, qui lui aussi peut représenter la force brutale de la nature, mais reste le plus souvent symbole de l’initiation. Le centaure instruit l’homme, il représente la sagesse et enseigne les secrets. Sa flèche, lorsqu’il devient archer ou Sagittaire, devient le symbole de la destinée. En la lançant, le centaure manifeste sa volonté de choisir sa cible et ne visera autre chose que le centaure lui-même, le centre de son être.

La mythologie grecque raconte aussi l’histoire de Midas, roi de Phrygie, qui, ayant sauvé la vie de Silène (compagnon de Dionysos et dieu des ruisseaux, des sources, des puits, de l'eau et de l'humidité fécondante), se vit offrir le don de transformer en or tout ce qu’il touchait.

Mais il est connu aussi pour sa participation en tant que juge au duel entre Pan et sa flûte et Apollon et sa lyre, pour savoir lequel des deux protagonistes créait les sons les plus mélodieux. Midas, à l’encontre des autres juges, préféra la flûte à la lyre. Apollon, courroucé, lui fit pousser des oreilles d’âne. Le cheval symbolise la connaissance, l’âne la révélation.

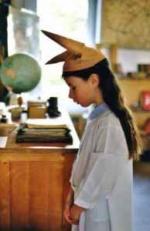

Ne pensez-pas que le bonnet d’âne de notre enfance fut créé pour humilier les mauvais élèves. C’est tout le contraire : il transmettait l’intelligence de l’animal à celui qui en avait besoin… La vraie bêtise des hommes fit le reste.

Chez les Romains, le cheval est lié à Mars, le dieu de la guerre. Il est sacrifié lors de la cérémonie du cheval d’octobre, puis passe du combat aux labours, devenant l’attribut des divinités agraires. Il devent solaire, tirant le char d’Apollon. Il est dit qu’un Dieu peut « chevaucher » un homme, qui laisse de côté sa propre personnalité pour que celle de l’être supérieur puisse se manifester.

Au Moyen-âge, il est la « cabale », porteuse de secrets et de connaissances. Le chevalier, en quête de la Lumière, devient le messager de la cabale. Le cheval est aussi psychopompe, guide des âmes. Sur les chapiteaux romans, il représente l’âme qui poursuit son chemin après la mort.

C’est étonnant ce que peuvent nous apprendre les contes.

http://sherry.over-blog.com/article-le-dolmen-de-menez-lie-79197625.html

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9nez_Hom

http://www.aulne-porzay-tourisme.com/decouvrir/cote-montagne/le-menez-hom

http://www.pelerin.com/Pelerinages/En-Bretagne-sur-les-traces-du-roi-Marc-h

http://www.bagadoo.tm.fr/kemper/roi_march.html.

http://lilwenna.over-blog.com/article-pilulier-breton-legende-du-roi-marc-h-98383093.html

http://www.saint-guenole.fr/legende-du-roi-march.html

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F116167.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F43%2F137895%2F23065843_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F51%2F137895%2F5936798_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F37%2F137895%2F5493907_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F09%2F137895%2F6464861_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F137895%2F4447706_o.)