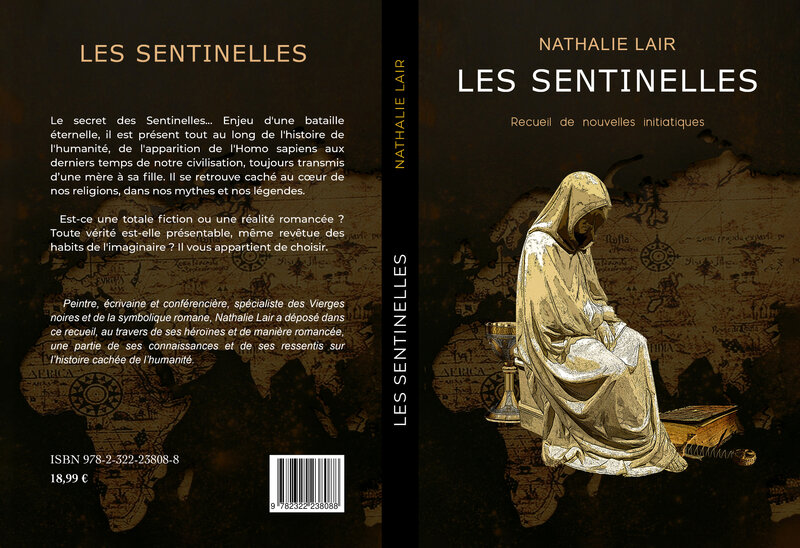

Les Sentinelles

Voici le résultat de trois ans de travail : un nouveau livre pour transmettre, divertir ou distraire, selon vos aspirations. C'est un modeste témoignage, un ouvrage qui pourrait être classé comme science-fiction ou fantastique. Mais...

Le secret des Sentinelles... Enjeu d'une bataille éternelle, il est présent tout au long de l'histoire de l'humanité, de l'apparition de l'Homo sapiens aux derniers temps de notre civilisation, toujours transmis d'une mère à sa fille. Il se retrouve caché au coeur de nos religions, dans nos mythes et nos légendes.

Est-ce une totale fiction ou une réalité romancée ? Toute vérité est-elle présentable, même revêtue des habits de l'imaginaire ? La réponse est en vous et il vous appartient de choisir.

Les Sentinelles, sommaire

Prologue, année - 31 374

Araitz, année -19 813

Arev, année -10 564

Ankhti, année -8 729

Arveig, année - 3 128

Astar, année 52

Aleth, année 1170

Adjatay, année 1314

Ahawooti, année 1712

Anna, année 1942

Alix, année 1986

Ahawooti, année 2164

Ava, année 14 804

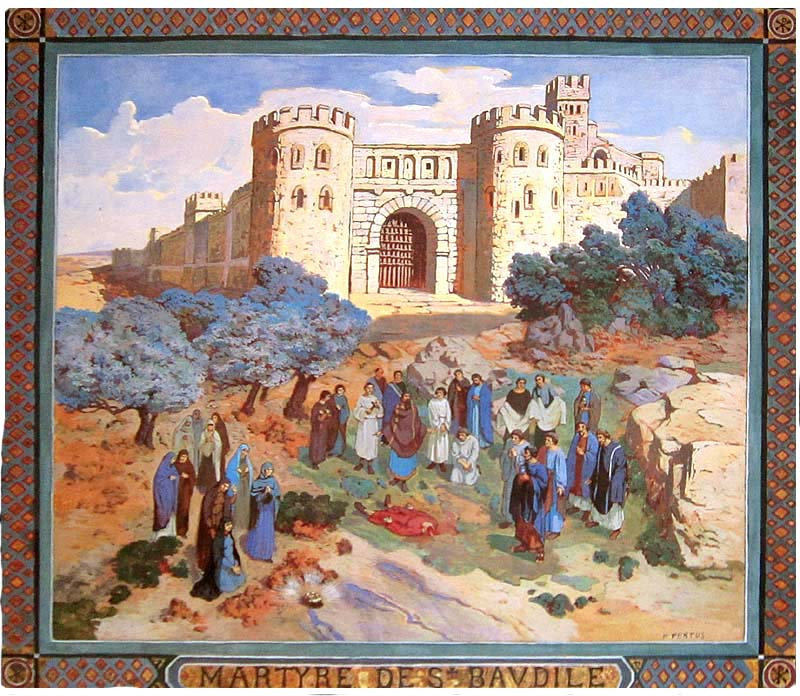

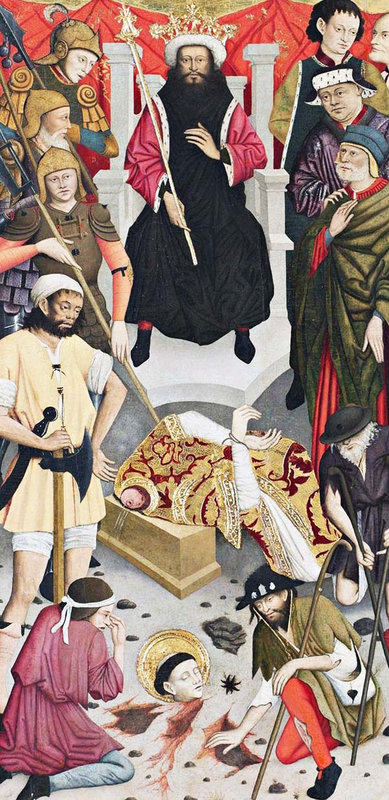

Saint Baudile de Nîmes

Baudile était peut-être un notaire sous l’empereur Dioclétien, sous-diacre à Nîmes, Gênes et Arles, qui refusa d’enregistrer un décret de persécution des chrétiens. Le plus souvent il est décrit simplement comme un homme originaire d’Orléans qui vint avec sa femme dans la région de Nîmes afin d’évangéliser les païens. Païens qui, voulant qu’on leur foute un peu la paix, n’apprécièrent pas qu’il vienne interrompre une de leurs cérémonies sacrificielles dans le bois sacré de chênes hors des remparts de la ville.

N’ayant que peu le sens de l’humour, ils décidèrent d’un commun accord de punir l’importun en le décapitant manu militari. En gros, le sacrifié, ce fut lui, pour le plus grand bonheur du bélier prévu à cet effet. Sa tête roula et rebondit par trois fois, créant ainsi trois fontaines. Un oratoire fut construit en ce lieu, toujours présent rue des Trois Fontaines à Nîmes.

Dans le livre du chanoine Benoit Mathon, Le martyr de saint Baudile, écrit en 1837, il est écrit que cette cérémonie était celles des Agonales, une des plus anciennes fêtes romaines. Elle était célébrée plusieurs fois dans l’année (le 9 janvier en l’honneur de Janus, le 17 mars jours des Liberalia, fêtes du printemps, le 21 mai, le 11 décembre en l’honneur du Sol Invictus).

L’histoire de Baudile se déroula le 21 mai (même si le jour de son natalice, jour de sa naissance au ciel, reste pour le calendrier chrétien le 20 mai), lors des Agonales en l’honneur de Vediovis, un Dieu étrusque pré-indo-européen, prince des révoltés et des insoumis, rebelle à toute forme d’injustice et d’oppression, protecteur des quêtes justes et désespérées. Toujours en colère, aimant par-dessus tout la lumière, il apporte la force, la volonté, l’énergie, l’intelligence et le charisme. Pas loin d’être un de mes Dieux préférés.

Écotay-l’Olme

Écotay-l’Olme est un charmant village proche de Montbrison. Les Écotayens sont, pour la plupart, chaleureux et accueillants et il n’est pas rare, quand on arrive chez eux à l’improviste, de se retrouver à table face à des tranches de saucisson arrosées d’un bon verre de rosé bien glace, sinon c’est dégeulasse.

Écotay-l’Olme est un charmant village proche de Montbrison. Les Écotayens sont, pour la plupart, chaleureux et accueillants et il n’est pas rare, quand on arrive chez eux à l’improviste, de se retrouver à table face à des tranches de saucisson arrosées d’un bon verre de rosé bien glace, sinon c’est dégeulasse.

Le Vieil Écotay

L’histoire d’Écotay commence très tôt : quelques artéfacts d’origine gallo-romaine ont été découverts, mais les premières traces connues remontent au XIe siècle avec la construction d’un château-fort au sommet d’un éperon rocheux (la pointe du Taillou).

L’histoire d’Écotay commence très tôt : quelques artéfacts d’origine gallo-romaine ont été découverts, mais les premières traces connues remontent au XIe siècle avec la construction d’un château-fort au sommet d’un éperon rocheux (la pointe du Taillou).

Le site, au confluent du Charavan et du Cotayet qui se réunissent pour former le Moingt après le pont à deux arches, fut le siège de l’une des quatre baronnies du Forez, tenant le troisième rang derrière celles de Couzan et de Saint-Priest-en-Jarez et devant celle de Saint-Bonnet-le-Château. La seigneurie comprenait les paroisses de Verrières et de Bard.

Le site, au confluent du Charavan et du Cotayet qui se réunissent pour former le Moingt après le pont à deux arches, fut le siège de l’une des quatre baronnies du Forez, tenant le troisième rang derrière celles de Couzan et de Saint-Priest-en-Jarez et devant celle de Saint-Bonnet-le-Château. La seigneurie comprenait les paroisses de Verrières et de Bard.

Pourtant l’endroit choisi n’était pas très stratégique puisqu’éloigné des principaux axes de communication (route ou fleuve), mais le château, contenant une petite garnison, dut certainement servir de poste avancé (comme Monsupt, Lavieu, Essertines et Châtelneuf), pour surveiller ceux qui venaient d’Auvergne et protéger Montbrison, devenue capitale comtale en 1173.

Pourtant l’endroit choisi n’était pas très stratégique puisqu’éloigné des principaux axes de communication (route ou fleuve), mais le château, contenant une petite garnison, dut certainement servir de poste avancé (comme Monsupt, Lavieu, Essertines et Châtelneuf), pour surveiller ceux qui venaient d’Auvergne et protéger Montbrison, devenue capitale comtale en 1173.

La place forte était composée d’un rempart protégeant le château et sa chapelle castrale. En contrebas, sur les pentes aménagées en terrasses où poussaient fruitiers, vignes et céréales, se tenait le village, entouré d’une deuxième muraille. La vallée était parsemée de nombreux moulins et d’auberges.

La place forte était composée d’un rempart protégeant le château et sa chapelle castrale. En contrebas, sur les pentes aménagées en terrasses où poussaient fruitiers, vignes et céréales, se tenait le village, entouré d’une deuxième muraille. La vallée était parsemée de nombreux moulins et d’auberges.

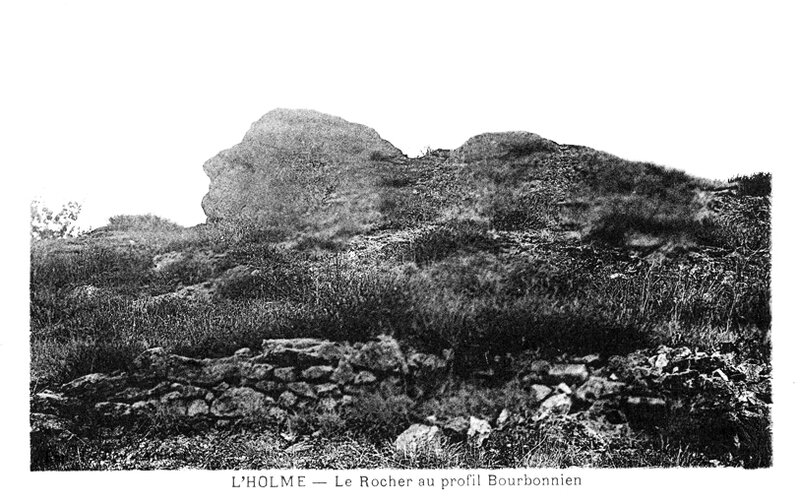

Sur la colline voisine, le Suc du Pin, où l’on trouve ce fameux rocher appelé « la tête de Louis XVI » ou encore « le profil de Napoléon » (allez savoir…), étaient implantés de grands domaines, comme le Verdier, Sainte-Agathe ou le Vernon.

Sur la colline voisine, le Suc du Pin, où l’on trouve ce fameux rocher appelé « la tête de Louis XVI » ou encore « le profil de Napoléon » (allez savoir…), étaient implantés de grands domaines, comme le Verdier, Sainte-Agathe ou le Vernon.

Au XVe siècle, le château perdit son utilité défensive, n’étant plus adapté aux nouvelles armes à feu utilisées lors des sièges. Le site perdit de son importance et périclita. Avant la Révolution, Écotay avait déjà perdu son statut de paroisse au profit de Verrières puis en 1789 il devint dépendant de Bard.

Au XVe siècle, le château perdit son utilité défensive, n’étant plus adapté aux nouvelles armes à feu utilisées lors des sièges. Le site perdit de son importance et périclita. Avant la Révolution, Écotay avait déjà perdu son statut de paroisse au profit de Verrières puis en 1789 il devint dépendant de Bard.

Écotay, après avoir retrouvé son statut vers 1841, fut quand même doté d’un presbytère et d’un cimetière agrandi, ainsi que d’édifices publics (une mairie, une école). Après la guerre, l’exode rural s’accentuant, les terres agricoles retournèrent à la friche et le Vieil Écotay, comme le village fut appelé, laissa la place à l’ancien hameau de l’Olme, plus séduisant, où se situe, depuis 1985, la nouvelle mairie.

Écotay, après avoir retrouvé son statut vers 1841, fut quand même doté d’un presbytère et d’un cimetière agrandi, ainsi que d’édifices publics (une mairie, une école). Après la guerre, l’exode rural s’accentuant, les terres agricoles retournèrent à la friche et le Vieil Écotay, comme le village fut appelé, laissa la place à l’ancien hameau de l’Olme, plus séduisant, où se situe, depuis 1985, la nouvelle mairie.

Certains érudits, au cours du XIXe siècle romantique, affirmèrent que le nom d’Écotay proviendrait d’un chevalier écossais, nommé Scotaïum, récompensé pour ses exploits par cette terre où il fit construire son château au début du XIe siècle. Le nom fut traduit par Escotay puis Écotay. Mais rien n’a pu être prouvé…

Certains érudits, au cours du XIXe siècle romantique, affirmèrent que le nom d’Écotay proviendrait d’un chevalier écossais, nommé Scotaïum, récompensé pour ses exploits par cette terre où il fit construire son château au début du XIe siècle. Le nom fut traduit par Escotay puis Écotay. Mais rien n’a pu être prouvé…

Par contre, on sait que les premiers seigneurs de la maison d’Écotay portaient le nom de Chauderon. La famille d’Écotay-Chauderon s’éteignit au XIVe siècle. Le château passa aux mains de différentes familles avant d’être donné à la commune en 1982.

Par contre, on sait que les premiers seigneurs de la maison d’Écotay portaient le nom de Chauderon. La famille d’Écotay-Chauderon s’éteignit au XIVe siècle. Le château passa aux mains de différentes familles avant d’être donné à la commune en 1982.

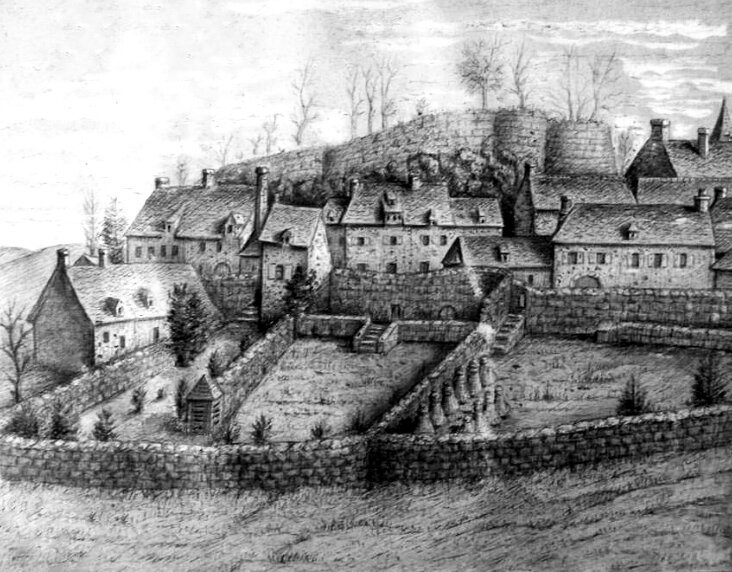

Le château

De l’ancienne forteresse du XIe siècle ne reste que les ruines du donjon et une partie de son enceinte polygonale qui protégeait l’habitation seigneuriale.

De l’ancienne forteresse du XIe siècle ne reste que les ruines du donjon et une partie de son enceinte polygonale qui protégeait l’habitation seigneuriale.

Le donjon, tour carrée d’une vingtaine de mètres de hauteur, possédait 4 niveaux : un niveau de basse-fosse sans ouverture possédant salles et caves voûtées, et 3 étages avec fenêtres.

Le donjon, tour carrée d’une vingtaine de mètres de hauteur, possédait 4 niveaux : un niveau de basse-fosse sans ouverture possédant salles et caves voûtées, et 3 étages avec fenêtres.

Les murs, percés de trous de boulin, sont en granite. A l’extérieur, aux pieds du donjon, une grille donne sur l’ancienne citerne.

Les murs, percés de trous de boulin, sont en granite. A l’extérieur, aux pieds du donjon, une grille donne sur l’ancienne citerne.

Au sommet, les vestiges de pans de murs, ayant une forme vaguement humaine, sont appelés le roi et la reine.

Au sommet, les vestiges de pans de murs, ayant une forme vaguement humaine, sont appelés le roi et la reine.

Le château possédait sa chapelle castrale, desservie par un chapelain. Le rocher sur lequel était construit le château fut miné lors de l’agrandissement de l’église.

Le château possédait sa chapelle castrale, desservie par un chapelain. Le rocher sur lequel était construit le château fut miné lors de l’agrandissement de l’église.

L’église Saint-Étienne

Alors que l’ancienne chapelle romane était devenue trop petite, le baron Bernard d’Escotay fit construire une nouvelle église à l’extérieur des remparts. Elle fut consacrée en 1217 par Bernard de Chabert, archevêque d'Embrun, au nom de Renaud de Forez, archevêque de Lyon, sous le vocable de Saint-Étienne.

Alors que l’ancienne chapelle romane était devenue trop petite, le baron Bernard d’Escotay fit construire une nouvelle église à l’extérieur des remparts. Elle fut consacrée en 1217 par Bernard de Chabert, archevêque d'Embrun, au nom de Renaud de Forez, archevêque de Lyon, sous le vocable de Saint-Étienne.

Elle se composait alors d’une simple nef à trois travées voûtées en berceau (soutenues par des piliers massifs et carrés) et d’une abside en cul de four voûtée en plein cintre. Un clocher-mur à deux arcades jumelles surmontait l’arc d’entrée dans l’abside.

Elle se composait alors d’une simple nef à trois travées voûtées en berceau (soutenues par des piliers massifs et carrés) et d’une abside en cul de four voûtée en plein cintre. Un clocher-mur à deux arcades jumelles surmontait l’arc d’entrée dans l’abside.

Des reliques de saint Pancrace, le deuxième des saints de Glace entre saint Mamert et saint Servais (fêté le 12 mai), y furent apportées au cours du XIVe siècle. S’ensuivit un pèlerinage qui se continua jusqu’au XIXe siècle. Pancrace est le saint patron des enfants et des adolescents (il est mort en martyr en l’an 304 à l’âge de 14 ans lors des persécutions de Dioclétien à Rome) mais est aussi invoqué pour la protection des animaux domestiques.

Des reliques de saint Pancrace, le deuxième des saints de Glace entre saint Mamert et saint Servais (fêté le 12 mai), y furent apportées au cours du XIVe siècle. S’ensuivit un pèlerinage qui se continua jusqu’au XIXe siècle. Pancrace est le saint patron des enfants et des adolescents (il est mort en martyr en l’an 304 à l’âge de 14 ans lors des persécutions de Dioclétien à Rome) mais est aussi invoqué pour la protection des animaux domestiques.

Au XVe siècle, Jean de Lavieu, seigneur d’Écotay, et sa femme Marguerite de Balzac d ́Entragues, firent construire une chapelle au nord de la nef. On retrouve leur blason à la croisée de la voûte d’ogive.

Au XVe siècle, Jean de Lavieu, seigneur d’Écotay, et sa femme Marguerite de Balzac d ́Entragues, firent construire une chapelle au nord de la nef. On retrouve leur blason à la croisée de la voûte d’ogive.

En 1842, dans un état critique, le curé Jean-Marie Rival, professeur au séminaire de Verrières, décida de faire des travaux et d’agrandir l’église. Ne comprenant certainement rien à la symbolique des orientations, ni lui ni l’architecte Jean Giron, il rajouta à l’ouest (argh…le soleil couchant, le passage, la mort) un transept et un nouveau chœur, couvert d’une coupole octogonale et surmonté d’un clocher crénelé pour rappeler le château féodal. L’ancien chœur, à l’est, reçut les fonts baptismaux (arghhh…. Ceux qui doivent se tenir au nord, dans l’ombre, juste après l’entrée du sanctuaire, sur des réseaux telluriques et un courant d’eau souterrain ou sa représentation !)

En 1842, dans un état critique, le curé Jean-Marie Rival, professeur au séminaire de Verrières, décida de faire des travaux et d’agrandir l’église. Ne comprenant certainement rien à la symbolique des orientations, ni lui ni l’architecte Jean Giron, il rajouta à l’ouest (argh…le soleil couchant, le passage, la mort) un transept et un nouveau chœur, couvert d’une coupole octogonale et surmonté d’un clocher crénelé pour rappeler le château féodal. L’ancien chœur, à l’est, reçut les fonts baptismaux (arghhh…. Ceux qui doivent se tenir au nord, dans l’ombre, juste après l’entrée du sanctuaire, sur des réseaux telluriques et un courant d’eau souterrain ou sa représentation !)

Deux chapelles latérales formant le transept furent également ajoutées. Pour cela, il fit détruire un pan du rempart du château et creusa le rocher pour trouver la place nécessaire.

Deux chapelles latérales formant le transept furent également ajoutées. Pour cela, il fit détruire un pan du rempart du château et creusa le rocher pour trouver la place nécessaire.

En 1846, c’est l’impératrice Eugénie de Montijo (épouse de Napoléon III) qui apporte une contribution financière, ce qui permet de terminer les travaux. Pour stabiliser les murs et les voûtes, un porche fut accolé au portail en 1860.

En 1846, c’est l’impératrice Eugénie de Montijo (épouse de Napoléon III) qui apporte une contribution financière, ce qui permet de terminer les travaux. Pour stabiliser les murs et les voûtes, un porche fut accolé au portail en 1860.

http://www.ecotaylolme.fr/fr/information/73448/historique

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cotay-l%27Olme

Conférence d’Anne-Christine Ferrand, responsable du Pays d’art et d’histoire du Forez (18 mars 2014)

Salers

Salers, historique

Il est des lieux plus puissants que d’autres. Cela tient souvent aux énergies du ciel et de la terre qui les ont façonnés et aux forces naturelles particulières qui en émanent.

Il est des lieux plus puissants que d’autres. Cela tient souvent aux énergies du ciel et de la terre qui les ont façonnés et aux forces naturelles particulières qui en émanent.

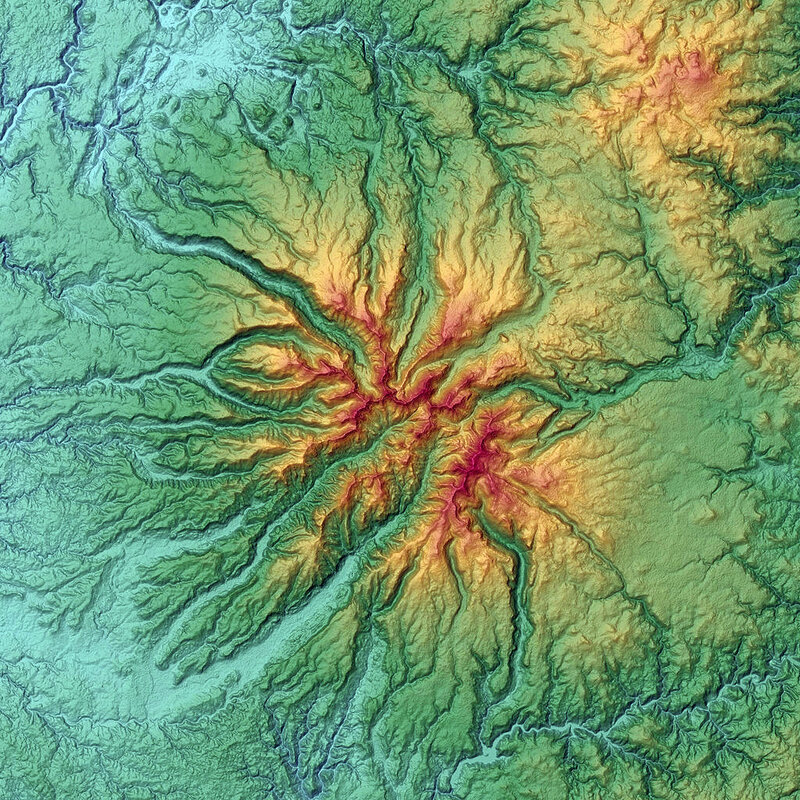

Situé au cœur du Massif Central, les Monts du Cantal, vestiges du plus grand stratovolcan d’Europe en font partie.

Situé au cœur du Massif Central, les Monts du Cantal, vestiges du plus grand stratovolcan d’Europe en font partie.

Cet énorme et unique volcan, dont l’activité débuta il y a environ 13 millions d’années, mesurait près de 70 km de diamètre. De son centre, une vingtaine de rivières puis de glaciers ont formé des vallées rayonnantes, découpant les plateaux basaltiques triangulaires ou planèzes.

Bizarrement, chacune de ces vallées ou presque abritait en son sein ou menait à une Vierge Noire. L’étymologie du nom du Mont du Cantal, Mons Cantallu, nous renvoie au gaulois cant, qui veut dire brillant. Du temps des romains, il fut appelé Mons Celtus, traversé par la via Celtica.

Bizarrement, chacune de ces vallées ou presque abritait en son sein ou menait à une Vierge Noire. L’étymologie du nom du Mont du Cantal, Mons Cantallu, nous renvoie au gaulois cant, qui veut dire brillant. Du temps des romains, il fut appelé Mons Celtus, traversé par la via Celtica.

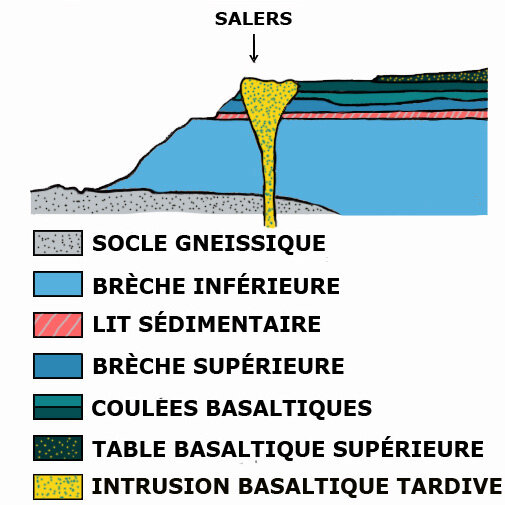

C’est sur une planèze de ce vaste stratovolcan que se situe Salers.

C’est sur une planèze de ce vaste stratovolcan que se situe Salers.

Une planèze (de l’occitan planesa, issu du latin planitia, surface plane) est un plateau incliné de basalte, de forme triangulaire à sommet dirigé vers l’amont, entouré de vallées convergentes creusées par les glaciers ou les rivières. Ici nous avons la vallée de la Maronne et celle du Mars.

Une planèze (de l’occitan planesa, issu du latin planitia, surface plane) est un plateau incliné de basalte, de forme triangulaire à sommet dirigé vers l’amont, entouré de vallées convergentes creusées par les glaciers ou les rivières. Ici nous avons la vallée de la Maronne et celle du Mars.

Le nom de la ville de Salers est attesté sous la forme Salernum et Castri de Salern au XIIe siècle (de sal, grosse pierre, et erno, piton rocheux) et Sagranensis (de sagra, le sel) au XVe siècle, Salhers en 1645. Les traces historiques ne remontent pas plus loin que le XIe siècle, même s’il est fort probable qu’il ait existé à cet endroit une communauté celte plus ancienne.

Le nom de la ville de Salers est attesté sous la forme Salernum et Castri de Salern au XIIe siècle (de sal, grosse pierre, et erno, piton rocheux) et Sagranensis (de sagra, le sel) au XVe siècle, Salhers en 1645. Les traces historiques ne remontent pas plus loin que le XIe siècle, même s’il est fort probable qu’il ait existé à cet endroit une communauté celte plus ancienne.

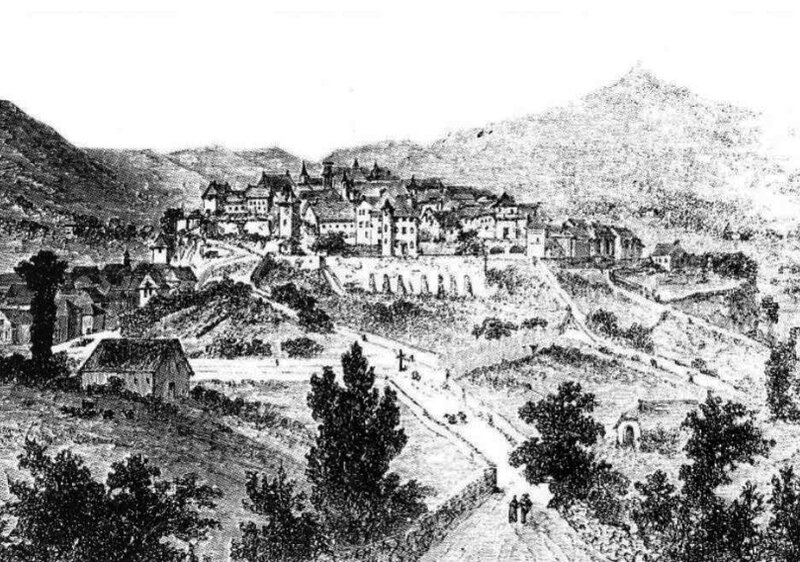

L’histoire connue de Salers commence donc par un castrum, édifié vers les VIIIe ou IXe siècles sur une butte rocheuse. Le premier seigneur connu, au début du XIe siècle, se nomme Astorg (Eustorgius). Le château et sa chapelle castrale furent rebâtis en pierre au XIIe siècle et un village s’établit à proximité sur un autre rocher basaltique. L’église paroissiale, dédiée à saint Mathieu (avec un seul T, la dédicace en fait foi), date de cette époque.

L’histoire connue de Salers commence donc par un castrum, édifié vers les VIIIe ou IXe siècles sur une butte rocheuse. Le premier seigneur connu, au début du XIe siècle, se nomme Astorg (Eustorgius). Le château et sa chapelle castrale furent rebâtis en pierre au XIIe siècle et un village s’établit à proximité sur un autre rocher basaltique. L’église paroissiale, dédiée à saint Mathieu (avec un seul T, la dédicace en fait foi), date de cette époque.

La ville ne cesse de grandir. Au XIIIe siècle elle comptait plus de mille habitants. Lors de la guerre de Cent Ans, elle fut pillée en 1357 puis en 1427 elle devint la proie des routiers de Rodrigue de Villandrando, dit l'empereur des pillards ou l’écorcheur. Le roi Charles VII dut envoyer des troupes.

La ville ne cesse de grandir. Au XIIIe siècle elle comptait plus de mille habitants. Lors de la guerre de Cent Ans, elle fut pillée en 1357 puis en 1427 elle devint la proie des routiers de Rodrigue de Villandrando, dit l'empereur des pillards ou l’écorcheur. Le roi Charles VII dut envoyer des troupes.

Les habitants décidèrent alors de construire des remparts afin de se protéger. Ils obtinrent ce droit en 1428 et commencèrent les travaux. Mais le baron de Salers, Jean II s’y opposa. En effet, la ville ainsi protégée enlevait la justification de la présence des seigneurs et de leur château. Un procès s’ensuivit. La construction fut enfin permise en 1439.

Les habitants décidèrent alors de construire des remparts afin de se protéger. Ils obtinrent ce droit en 1428 et commencèrent les travaux. Mais le baron de Salers, Jean II s’y opposa. En effet, la ville ainsi protégée enlevait la justification de la présence des seigneurs et de leur château. Un procès s’ensuivit. La construction fut enfin permise en 1439.

Les remparts étaient percés de quatre portes. Nous restent la porte du Beffroi à l’est et la porte de la Martille à l’ouest. Ces remparts protégèrent la ville lors des guerres de Religion et la ville et ses marchands prospérèrent. Le 1er février 1586 les Huguenots tentèrent de s’emparer de la ville pendant la nuit mais ils furent repoussés. La ville fut alors dédiée au Saint-Esprit.

Les remparts étaient percés de quatre portes. Nous restent la porte du Beffroi à l’est et la porte de la Martille à l’ouest. Ces remparts protégèrent la ville lors des guerres de Religion et la ville et ses marchands prospérèrent. Le 1er février 1586 les Huguenots tentèrent de s’emparer de la ville pendant la nuit mais ils furent repoussés. La ville fut alors dédiée au Saint-Esprit.

Salers devint chef-lieu de bailliage des Hautes-Montagnes d'Auvergne au XVIe siècle. Elle est alors capitale administrative, judiciaire et économique et de nombreuses familles aisées s’y installèrent. Elles firent construire de belles maisons qui font actuellement partie du patrimoine exceptionnel de la région.

Salers devint chef-lieu de bailliage des Hautes-Montagnes d'Auvergne au XVIe siècle. Elle est alors capitale administrative, judiciaire et économique et de nombreuses familles aisées s’y installèrent. Elles firent construire de belles maisons qui font actuellement partie du patrimoine exceptionnel de la région.

Le château fut rasé en 1666 par ordre du roi Louis XIV, après la condamnation lors des Grands Jours d’Auvergne du baron François de Salers pour le meurtre d’un valet. Son frère Henri fut lui aussi condamné pour avoir tué un rival et tous deux durent prendre la fuite. François fut gracié par le roi en 1679.

Le château fut rasé en 1666 par ordre du roi Louis XIV, après la condamnation lors des Grands Jours d’Auvergne du baron François de Salers pour le meurtre d’un valet. Son frère Henri fut lui aussi condamné pour avoir tué un rival et tous deux durent prendre la fuite. François fut gracié par le roi en 1679.

La ville devint chef-lieu de canton après la Révolution, mais la ville perdit son influence après la fermeture du baillage et le recentrage du pouvoir judiciaire local sur Mauriac.

La ville devint chef-lieu de canton après la Révolution, mais la ville perdit son influence après la fermeture du baillage et le recentrage du pouvoir judiciaire local sur Mauriac.

Des travaux de modernisation furent entrepris après la seconde Guerre mondiale et la cité est à l’heure actuelle classée parmi les plus beaux villages de France.

Des travaux de modernisation furent entrepris après la seconde Guerre mondiale et la cité est à l’heure actuelle classée parmi les plus beaux villages de France.

La porte du Beffroi

Appelée porte de l’Anne puis porte de l’Horloge, elle fait partie des remparts de la ville construits au XVe siècle même si les fondations et la partie basse semblent être du XIVe. Ouverte vers l’est, elle permettait aux charrettes d’entrer dans la ville. Voûtée d’ogives, elle était défendue par un pont-levis et une herse.

Appelée porte de l’Anne puis porte de l’Horloge, elle fait partie des remparts de la ville construits au XVe siècle même si les fondations et la partie basse semblent être du XIVe. Ouverte vers l’est, elle permettait aux charrettes d’entrer dans la ville. Voûtée d’ogives, elle était défendue par un pont-levis et une herse.

Au-dessus s’élève une tour carrée qui faisait office de salle de garde, flanquée d’une tour ronde contenant un escalier. Le haut de la tour, surmonté d’un toit pointu coiffé d’un ouvrage en ferronnerie contenant une cloche (datée de 1509), était marqué par des mâchicoulis et des corbeaux sur lesquels se posait un chemin de ronde en bois.

Au-dessus s’élève une tour carrée qui faisait office de salle de garde, flanquée d’une tour ronde contenant un escalier. Le haut de la tour, surmonté d’un toit pointu coiffé d’un ouvrage en ferronnerie contenant une cloche (datée de 1509), était marqué par des mâchicoulis et des corbeaux sur lesquels se posait un chemin de ronde en bois.

La porte de la Martille

C’est la deuxième porte charretière de la ville. Surmontée d’une tour carrée, gardé jadis par une herse, son tunnel voûté d’ogive aurait débouché sur un corps de garde, un bâtiment où logeaient les officiers. La porte était empruntée par les marchands qui se rendaient sur la place de Barrouze où se tenaient les foires.

C’est la deuxième porte charretière de la ville. Surmontée d’une tour carrée, gardé jadis par une herse, son tunnel voûté d’ogive aurait débouché sur un corps de garde, un bâtiment où logeaient les officiers. La porte était empruntée par les marchands qui se rendaient sur la place de Barrouze où se tenaient les foires.

http://histoire-de-salers.over-blog.com/article-20168715.html

https://monumentum.fr/eglise-saint-mathieu-pa00093667.html

https://www.salers.fr/userfile/fichier-telechargement/1449239163-salers-diag_juillet-2013.pdf

https://www.laveissiere.fr/volcanisme-et-geologie-du-cantal_fr.html

http://www.auvergne-centrefrance.com/geotouring/villages/cantal/salers/salers.htm

https://fr.wikipedia.org/wiki/Salers_(Cantal)

Salers, une ville, un pays, une histoire de Pierre Moulier

La maison des Templiers

Située dans le quartier des notables, mentionnée dès le XIVe siècle, c’est l’une des plus anciennes demeures de Salers. Elle fut réédifiée au cours du XVe siècle et devint la propriété de marchands et de magistrats. La maison, appelée au début du XVIIIe siècle vieille maison de Malesaigne, fut réaménagée par Israël de Mossier, commandeur des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (devenus chevaliers de Rhodes puis de Malte) chargé de l’entretien des biens de l’ancienne commanderie templière de Carlat.

Située dans le quartier des notables, mentionnée dès le XIVe siècle, c’est l’une des plus anciennes demeures de Salers. Elle fut réédifiée au cours du XVe siècle et devint la propriété de marchands et de magistrats. La maison, appelée au début du XVIIIe siècle vieille maison de Malesaigne, fut réaménagée par Israël de Mossier, commandeur des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (devenus chevaliers de Rhodes puis de Malte) chargé de l’entretien des biens de l’ancienne commanderie templière de Carlat.

Achetée bien plus tard par le curé Jean Chaumeil, elle devint en 1889 une école privée de garçons. C’est lors de cette vente qu’elle fut appelée maison des Templiers ou maison de la Fauvelie. Elle devint, sous le nom de Notre-Dame de Lorette, une école libre de filles au début du XXe siècle. L’école fut fermée en 1987, puis la maison fut louée au syndicat d’initiative de Salers en 1988. Elle est depuis devenue le musée des arts et traditions populaires.

Achetée bien plus tard par le curé Jean Chaumeil, elle devint en 1889 une école privée de garçons. C’est lors de cette vente qu’elle fut appelée maison des Templiers ou maison de la Fauvelie. Elle devint, sous le nom de Notre-Dame de Lorette, une école libre de filles au début du XXe siècle. L’école fut fermée en 1987, puis la maison fut louée au syndicat d’initiative de Salers en 1988. Elle est depuis devenue le musée des arts et traditions populaires.

La façade est percée de larges fenêtres à meneaux.

Le visiteur entre par un long couloir voûté d’ogives.

Le visiteur entre par un long couloir voûté d’ogives.

Les sculptures, clés de voûte et culots, d’inspiration hospitalière, ont sans doute contribué à accréditer la légende qui en fait une maison templière. En fait, il n’existe aucune mention de Salers dans la liste des biens du Temple, et la maison fut construite après leur disparition.

Les sculptures, clés de voûte et culots, d’inspiration hospitalière, ont sans doute contribué à accréditer la légende qui en fait une maison templière. En fait, il n’existe aucune mention de Salers dans la liste des biens du Temple, et la maison fut construite après leur disparition.

1ère clé de voûte : lotus, alpha et oméga, sacré cœur.

1ère clé de voûte : lotus, alpha et oméga, sacré cœur.

2ème clé de voûte : rose à 8 pétales, 8 béatitudes.

2ème clé de voûte : rose à 8 pétales, 8 béatitudes.

3ème clé de voûte : saint Jean-Baptiste, patron des Hospitaliers

3ème clé de voûte : saint Jean-Baptiste, patron des Hospitaliers

4ème clé de voûte : armoiries martelées représentant à l’origine une croix fleurdelisée cantonnée de feuilles de chêne

4ème clé de voûte : armoiries martelées représentant à l’origine une croix fleurdelisée cantonnée de feuilles de chêne

5ème clé de voûte : armoiries du commanditaire, entièrement supprimées durant la Révolution

5ème clé de voûte : armoiries du commanditaire, entièrement supprimées durant la Révolution

Les culots de retombée d’ogive sont aussi sculptés : un visage portant une couronne de lierre, un visage féminin représentant peut-être Isis, un calice floral,

Les culots de retombée d’ogive sont aussi sculptés : un visage portant une couronne de lierre, un visage féminin représentant peut-être Isis, un calice floral,

l e lion de David et le lion de Judas couronné, un visage portant une couronne surmontée de 3 fleurs de lys, un combattant portant un casque nasal surmonté d’une couronne, un visage portant une couronne à 3 besants, un autre une barbe, peut-être Hippocrate.

e lion de David et le lion de Judas couronné, un visage portant une couronne surmontée de 3 fleurs de lys, un combattant portant un casque nasal surmonté d’une couronne, un visage portant une couronne à 3 besants, un autre une barbe, peut-être Hippocrate.

Une salle du rez-de-chaussée présente le mobilier de l’ancienne pharmacie Raveyre.

Une salle du rez-de-chaussée présente le mobilier de l’ancienne pharmacie Raveyre.

L’escalier à vis mène à plusieurs salles.

L’escalier à vis mène à plusieurs salles.

Dans l’une d’elles, sur le mur, sont sculptées trois roses reliées en triangle, ce qui a fait dire que la maison a appartenu à une confrérie initiatique bien connue.

Dans l’une d’elles, sur le mur, sont sculptées trois roses reliées en triangle, ce qui a fait dire que la maison a appartenu à une confrérie initiatique bien connue.

L’église Saint-Mathieu de Salers

A la chapelle castrale de Salers, détruite avec le château en 1666, vint se rajouter une église paroissiale au XIIe siècle. Le feu détruisit la nef en bois au XVe siècle, seuls le clocher et le porche subsistèrent. Elle fut reconstruite à la fin du XVe siècle sous la maîtrise de Blandain Bompart.

A la chapelle castrale de Salers, détruite avec le château en 1666, vint se rajouter une église paroissiale au XIIe siècle. Le feu détruisit la nef en bois au XVe siècle, seuls le clocher et le porche subsistèrent. Elle fut reconstruite à la fin du XVe siècle sous la maîtrise de Blandain Bompart.

Six chapelles financées par les grandes familles de la ville furent ajoutées à la nef, la première placée sous le vocable de Notre-Dame de Pitié, une autre Notre-Dame de Grâce, Saint-Georges, Saint-Louis, Saint-Eloi et enfin Saint-Jacques. Une clé de voûte à l’image de saint Matthieu porte la mention « sainct Mathieu patron de céans » et date de 1543. On remarquera l’orthographe. L’église fut officiellement consacrée le 7 septembre 1552.

Six chapelles financées par les grandes familles de la ville furent ajoutées à la nef, la première placée sous le vocable de Notre-Dame de Pitié, une autre Notre-Dame de Grâce, Saint-Georges, Saint-Louis, Saint-Eloi et enfin Saint-Jacques. Une clé de voûte à l’image de saint Matthieu porte la mention « sainct Mathieu patron de céans » et date de 1543. On remarquera l’orthographe. L’église fut officiellement consacrée le 7 septembre 1552.

Le clocher menaçant ruine fut abattu et reconstruit en 1620. Il fut arasé pendant la Révolution et reconstruit en 1825. Cette fois c’est l’orage qui lui causa de terribles dégâts en 1885. Il fut rebâti en 1887 par l'architecte Cyr Aymar. Jean Ribes fut chargé des travaux de restauration de l’église en 1891.

Le clocher menaçant ruine fut abattu et reconstruit en 1620. Il fut arasé pendant la Révolution et reconstruit en 1825. Cette fois c’est l’orage qui lui causa de terribles dégâts en 1885. Il fut rebâti en 1887 par l'architecte Cyr Aymar. Jean Ribes fut chargé des travaux de restauration de l’église en 1891.

Il refit les sculptures du porche qui datent donc du XIXe siècle.

Il refit les sculptures du porche qui datent donc du XIXe siècle.

Sous le porche, une « Mise au tombeau » polychrome, datée de 1495, fut offerte par le père Géraud Vitalis lors de la reconstruction de l'église. C’est une œuvre en pierre polychrome, inspirée de l’art bourguignon. Elle représente le Christ, la Vierge Marie au centre entourée de Jean, Marie-Salomé qui la soutient, Marie mère de Jacques, Marie-Madeleine, Joseph d’Arimathie et Nicodème. Dans le coin, un soldat romain, gardien du tombeau.

Sous le porche, une « Mise au tombeau » polychrome, datée de 1495, fut offerte par le père Géraud Vitalis lors de la reconstruction de l'église. C’est une œuvre en pierre polychrome, inspirée de l’art bourguignon. Elle représente le Christ, la Vierge Marie au centre entourée de Jean, Marie-Salomé qui la soutient, Marie mère de Jacques, Marie-Madeleine, Joseph d’Arimathie et Nicodème. Dans le coin, un soldat romain, gardien du tombeau.

Le lutrin date du XVIIe siècle.

Le lutrin date du XVIIe siècle.

Au-dessus du maitre-autel, une statue de Notre-Dame de Lorette.

Au-dessus du maitre-autel, une statue de Notre-Dame de Lorette.

La piéta en pierre était autrefois posée dans une niche à l'angle extérieur nord de l’église. Cette Vierge en grès polychrome du XVe siècle, dite Vierge de Douleurs, fut restaurée et entreposée à l’intérieur.

La chapelle Notre-Dame de Lorette de Salers

Au nord-est de salers se dresse la chapelle de Notre-Dame de Lorette. Un premier sanctuaire appelé « la chapeloune » fut construit sur cet emplacement au XIVe ou au XVe siècle (sur les terres du château de la Jordanie). Les archives parlent d’un pèlerinage très actif et mentionnent de nombreuses guérisons. Elle est mentionnée 1547, et appelée chapelle de Maleprangère.

Au nord-est de salers se dresse la chapelle de Notre-Dame de Lorette. Un premier sanctuaire appelé « la chapeloune » fut construit sur cet emplacement au XIVe ou au XVe siècle (sur les terres du château de la Jordanie). Les archives parlent d’un pèlerinage très actif et mentionnent de nombreuses guérisons. Elle est mentionnée 1547, et appelée chapelle de Maleprangère.

La légende parle d’un seigneur de Salers, chevalier croisé qui, ayant invoqué la Vierge lors d’une bataille qu’il gagna en Terre Sainte, fit un pèlerinage à Loreto en Italie afin d’honorer celle qui l’avait exaucé. Il en ramena une antique statue noire de la Vierge. D’autres dirent qu’il la ramena directement d’Orient. De retour à Salers, il fit construire une chapelle pour elle.

La légende parle d’un seigneur de Salers, chevalier croisé qui, ayant invoqué la Vierge lors d’une bataille qu’il gagna en Terre Sainte, fit un pèlerinage à Loreto en Italie afin d’honorer celle qui l’avait exaucé. Il en ramena une antique statue noire de la Vierge. D’autres dirent qu’il la ramena directement d’Orient. De retour à Salers, il fit construire une chapelle pour elle.

Les habitants l’invoquaient contre la pluie trop abondante ou la sècheresse, les épidémies, le rachitisme et la famine. Les enfants ne tenant pas sur leurs jambes venaient la voir. S’ils étaient guéris, les parents offraient le poids de l’enfant en cire. Un pèlerinage se mit rapidement en place. Les pèlerins devenant de plus en plus nombreux, il fallut agrandir le sanctuaire. C’est alors que fut retrouvé un panneau d’autel représentant deux chevaliers croisant leurs épées.

Les habitants l’invoquaient contre la pluie trop abondante ou la sècheresse, les épidémies, le rachitisme et la famine. Les enfants ne tenant pas sur leurs jambes venaient la voir. S’ils étaient guéris, les parents offraient le poids de l’enfant en cire. Un pèlerinage se mit rapidement en place. Les pèlerins devenant de plus en plus nombreux, il fallut agrandir le sanctuaire. C’est alors que fut retrouvé un panneau d’autel représentant deux chevaliers croisant leurs épées.

Le pèlerinage périclita puis fut relancé après la victoire remportée contre les huguenots en 1586. En 1785, elle était ornée de 18 médaillons attachés à un ruban vert et portait une couronne en argent garnies de pierreries. Elle était habillée de différentes robes qui étaient présentées aux malades : on la leur posait sur la tête pour leur guérison. Les animaux aussi étaient mis sous sa protection.

Le pèlerinage périclita puis fut relancé après la victoire remportée contre les huguenots en 1586. En 1785, elle était ornée de 18 médaillons attachés à un ruban vert et portait une couronne en argent garnies de pierreries. Elle était habillée de différentes robes qui étaient présentées aux malades : on la leur posait sur la tête pour leur guérison. Les animaux aussi étaient mis sous sa protection.

Pendant la révolution la vénérable statue fut brûlée sur l’esplanade du Barrouze. Elle ne fut remplacée qu’en 1813. Une fête rituelle, le dimanche de la Trinité (premier dimanche après la Pentecôte), avec une procession dans les rues de Salers, fut instaurée. En 1882 on construisit dans le style néo-byzantin une nouvelle chapelle, plus grande.

Pendant la révolution la vénérable statue fut brûlée sur l’esplanade du Barrouze. Elle ne fut remplacée qu’en 1813. Une fête rituelle, le dimanche de la Trinité (premier dimanche après la Pentecôte), avec une procession dans les rues de Salers, fut instaurée. En 1882 on construisit dans le style néo-byzantin une nouvelle chapelle, plus grande.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F1%2F116167.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F65%2F43%2F137895%2F23065843_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F85%2F51%2F137895%2F5936798_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F32%2F37%2F137895%2F5493907_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F62%2F09%2F137895%2F6464861_o.jpg)

/https%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F137895%2F4447706_o.)